Ein Standpunkt von Stephan Ossenkopp.

Würde Russland dem Iran militärisch beistehen, wenn die USA oder Israel oder beide gemeinsam das iranische Atomprogramm durch einen Angriff zerstören wollten? Dies hängt von mehreren Faktoren ab. Zum einen davon, ob die USA überhaupt noch einen Angriff erwägen oder eher auf dem aktuellen diplomatischen Weg zu einem neuen Atomabkommen fortschreiten. Es sieht derzeit jedenfalls immer mehr danach aus, dass die allgemeinen diplomatischen Bemühungen verstärkt werden und die militärische Option etwas in den Hintergrund rückt. Israel allein könnte allenfalls einen sehr begrenzten Angriff auf den Iran durchführen und würde das gesteckte Ziel, nämlich das Atomprogramm vollständig zu zerstören, vermutlich nicht erreichen. Denn nur die USA verfügen über die militärische Feuerkraft und die Aufklärungskapazitäten. Ob Russland in einen solchen Konflikt aktiv eingreifen müsste, hängt zum anderen auch von den Vereinbarungen und Beziehungen Russlands mit dem Iran und dem erst am 17. Januar unterzeichneten russisch-iranischen Abkommen ab, das eine durchaus weitreichende militärische und sicherheitspolitische Zusammenarbeit vorsieht. Dazu wäre es wichtig, den genauen Wortlaut zu untersuchen.

Bleiben wir zunächst bei der ersten Überlegung, nämlich der aktuellen diplomatischen Dynamik zwischen dem Iran und den USA, Russland und Israel. Für Samstag, den 26. April, ist ein weiteres Treffen zwischen amerikanischen und iranischen Delegationen geplant. Der Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump, Steve Witkoff, wird die amerikanische Seite anführen, der iranische Außenminister Abbas Araghchi die Iranische. Bei diesem Treffen sollen bereits technische Details des iranischen Atomprogramms besprochen werden, was darauf hindeutet, dass man offenbar schon einen Schritt vorangekommen ist. Diesem Treffen gingen zwei weitere voraus. Das erste fand am 12. April in der omanischen Stadt Maskat statt. Der Iran hatte sich mit seiner Forderung durchgesetzt, dass Oman und nicht die Vereinigten Arabischen Emirate die Verhandlungen vermitteln sollten. Die Verhandlungen in Maskat waren indirekter Natur. Man kann sich das so vorstellen, dass der omanische Außenminister tatsächlich mit schriftlichen Notizen zwischen dem Raum mit der US-Delegation und dem Raum mit den iranischen Unterhändlern hin- und herlief. Eine Arbeit, für die er anschließend viel Lob ernten sollte.

Das zweite Treffen fand eine Woche später, am 19. April, in der omanischen Botschaft in Rom statt. Obwohl es in einer europäischen Hauptstadt stattfand, war niemand aus Europa beteiligt. Da Israel zu den ersten Verhandlungen im Oman nicht eingeladen war und Trump seinen Verbündeten Netanjahu zuvor mit der Aufnahme diplomatischer Kontakte zum Iran ziemlich überfahren hatte, schickte der israelische Premier deshalb seinen Geheimdienstdirektor David Barnea und den Minister für strategische Angelegenheiten, Ron Derner, nach Rom, um Witkoff quasi zwischen Tür und Angel dessen Forderungen zu übermitteln. Doch Trump schickte mit Witkoff bewusst einen Verhandlungsmann in den Ring, der ihm zu 100 % loyal zu sein scheint, und nicht den Außenminister und Hardliner Marco Rubio, auf eigene Faust oft ganz andere Töne anschlägt. Rubio fordert beständig die vollständige Eliminierung des gesamten iranischen Nuklearprogramms, auch das für rein friedliche Zwecke, weil man der iranischen Führung nicht über den Weg trauen könne. Rubio, Netanjahu und andere Kriegsfalken wie der Nationale Sicherheitsberater der USA, Mike Waltz, scheinen zumindest derzeit aber in der schlechteren Position zu sein. Witkoff soll Trump vor seiner Abreise gesagt haben, dass ein vollständiger Abbau des iranischen Nuklearprogramms nicht zur Debatte stehe. Denn dann gäbe es keinen Deal und damit auch keine nicht-militärische Lösung.

Wie verhält sich Russland in diesem Szenario? Nun, zum einen war es Trumps Gesandter Witkoff, der bisher als einziger mehrere Stunden direkt mit Putin gesprochen hat, was beide Seiten als konstruktiv bezeichnet haben. Die iranische Nachrichtenagentur IRNA meldete am Abend des 22. April, Witkoff solle noch in dieser Woche wieder nach Moskau reisen. „Hintergrund der geplanten Konsultationen sind die aktuellen diplomatischen Bemühungen um eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran“, hieß es wörtlich. Man halte auch von russischer Seite engen Kontakt zu den iranischen Partnern. Der außenpolitische Berater des russischen Präsidenten Putin, Juri Uschakow, hatte kurz zuvor bestätigt, dass der Präsident auch mit dem Sultan von Oman im Gespräch über das iranische Atomprogramm stehe. Auch wenn Russland nicht direkt am Verhandlungstisch sitzt, ist davon auszugehen, dass der Kreml bestens informiert ist.

Ein weiteres Element ist, dass der iranische Außenminister und Delegationsleiter Araghchi erst am 17. und 18. April persönlich in Moskau war, Putin eine Botschaft des obersten geistlichen Führers des Iran, Ali Khamenei, überbrachte und sich mit seinem Amtskollegen Sergej Lawrow traf. Die Minister besprachen laut offizieller Mitteilung nicht nur die letzten Details des 18. russisch-iranischen Handels- und Wirtschaftsforums, das vom 23. bis 25. April in Moskau stattfindet, sondern auch die Situation im Nahen Osten, das iranische Atomprogramm und die Zusammenarbeit im Rahmen der BRICS und der SOZ (Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit). Darüber hinaus, so heißt es, führen die beiden Länder „eine detaillierte Auswertung des gesamten Spektrums ihrer bilateralen Beziehungen durch, die nach dem am 17. Januar in Moskau unterzeichneten zwischenstaatlichen Grundlagenvertrag offiziell zu einer Umfassenden Strategischen Partnerschaft aufgewertet wurden“. Das Abkommen betont eingangs, dass die Beziehungen mindestens bis zum Abkommen zwischen Persien und der UdSSR vom Februar 1921 zurückreichen. Das bringt uns zum nächsten und eigentlichen Punkt. Was enthält der Vertrag vom Januar, und würde er Russland verpflichten, den Iran im Falle eines militärischen Angriffs zu verteidigen?

Das „Umfassende strategische Abkommen zwischen der Islamischen Republik Iran und der Russischen Föderation“, wie es im Original heißt, ist ein 47 Artikel umfassendes Vertragswerk, das am 17. Januar von den Präsidenten Russlands, Wladimir Putin, und Irans, Masoud Pezeshkian, unterzeichnet wurde. Tatsächlich befassen sich nur 4 Artikel speziell mit dem militärischen Bereich, nämlich die Artikel 3 bis 6. Der größte Teil bezieht sich auf „enge nachbarschaftliche Beziehungen und vielfältige Möglichkeiten der Zusammenarbeit auf politischem, wirtschaftlichem, militärischem, kulturellem, humanitärem, wissenschaftlichem, technischem und anderen Gebieten“. Für die vier Artikel ist von zentraler Bedeutung, dass die militärische Komponente keine Beistandsklausel enthält, wie sie aus dem NATO-Vertrag bekannt ist. Siehe NATO-Vertrag, Artikel 5: „Die Parteien vereinbaren, dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen werden wird“. Noch einmal: Im iranisch-russischen Vertrag gibt es keine solche Beistandsverpflichtung. Wörtlich heißt es: „Im Falle einer Aggression gegen eine Vertragspartei wird die andere Vertragspartei der angreifenden Partei keine militärische oder sonstige Hilfe leisten, die zur Fortsetzung der Aggression beitragen würde.“ Es gibt den Austausch von Militärdelegationen, militärtechnische Zusammenarbeit und auch gemeinsame Militärübungen. Dies diene ausschließlich der jeweiligen nationalen Sicherheit. Man könnte es auch so interpretieren: Russische Militärtechnik könnte zur Verteidigung des Irans eingesetzt werden. Eine automatische Beteiligung russischer Kampfverbände an Gegenangriffen dürfte es aber nicht geben.

Sollte der Iran mit schwersten Waffen angegriffen werden, etwa mit bunkerbrechenden Bomben oder gar taktischen Nuklearsprengköpfen, die nach Ansicht vieler Experten als einzige in der Lage wären, das tief in befestigten Anlagen verborgene Nuklearprogramm zu zerstören, sind aber ohnehin alle Optionen offen. Eine solche Aktion würde nicht nur ganze Landstriche radioaktiv verseuchen, da ein erheblicher Teil des Urans inzwischen auf 60 Prozent angereichert ist, sondern auch eine ungebremste Kettenreaktion auslösen, die in einen umfassenden nuklearen Weltkrieg münden könnte. Würden die USA lediglich einen kleineren Schlag führen, setzten sie damit mehrere zehntausend eigene Soldaten, die in den umliegenden Stützpunkten stationiert sind, der Gefahr eines Gegenschlages aus. Welchen Sinn hätte das? Und Trumps Wähler würden das nicht unterstützen. So oder so, der US-Präsident hätte zu viel zu verlieren. Das ist wohl auch der Grund, warum Trump aktuell eher Dealmaker anstatt Warmaker vorgeschickt hat.

Am 21. April sollte übrigens der iranische Außenminister Araghchi auf der Carnegie International Nuclear Policy Confernce in der US-Hauptstadt Washington D.C. eine Rede halten. Die Rede wurde zwar wegen Störmanövern einiger Scharfmacher abgesagt. Doch Araghchi veröffentlichte den Redetext auf seinem X-Account. Obwohl er darin die Doppelmoral des Westens anprangerte, enthielt er weitgehend erstaunlich versöhnliche Passagen. Der Minister erinnerte daran, dass der Iran bereits mit Unterstützung des Atoms For Peace-Programms von US-Präsident Eisenhower die friedliche Nutzung der Kernenergie angestrebt habe. Deshalb habe man bereits 1960 den Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet. Araghchi schreibt: „Ich bin vorsichtig optimistisch, dass sich die toxische Dynamik ändern könnte.“ Der Iran habe einer wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit den USA nie im Wege gestanden. Der geplante Bau von 19 und mehr Atomreaktoren im Iran sei eine große wirtschaftliche Chance, die auch US-Firmen offen stehe. Es gehe um Ausschreibungen und mögliche Aufträge in zweistelliger Milliardenhöhe. „Der iranische Markt allein ist groß genug, um die schwächelnde US-Atomindustrie wiederzubeleben“, heißt es in dem Redetext. Ebenso wichtig sei es, „die zivilisatorische Vergangenheit Irans und die kulturelle und politische Identität, die unsere Geschichte hervorgebracht hat, zu respektieren“. Drohungen und Druck auf die „stolze iranische Nation“ seien kontraproduktiv. Bis zu einer Welt des gegenseitigen Respekts scheint es noch ein weiter Weg zu sein. Aber vielleicht birgt die komplizierte Frage des iranischen Atomprogramms nicht nur Risiken, sondern auch ungeahnte Chancen.

+++

Wir danken dem Autor für das Recht zur Veröffentlichung dieses Beitrags.

+++

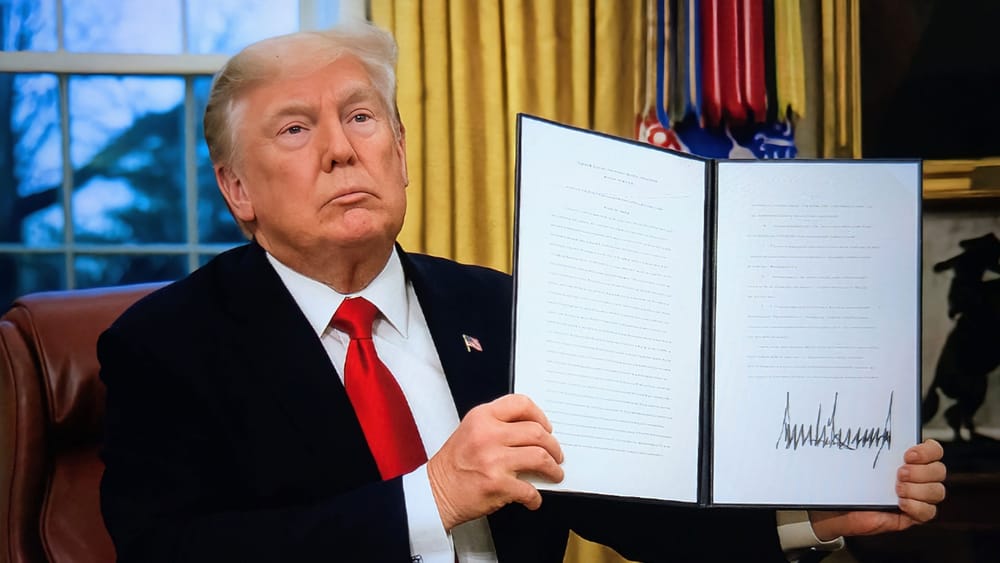

Bildquelle: noamgalai/ shutterstock

Bild: Steve Witkoff

+++

Ihnen gefällt unser Programm? Machen wir uns gemeinsam im Rahmen einer "digitalen finanziellen Selbstverteidigung" unabhängig vom Bankensystem und unterstützen Sie uns bitte mit der:

Spenden-Kryptowährung „Nackte Mark“: https://apolut.net/unterstuetzen/#nacktemark

oder mit

Bitcoin: https://apolut.net/unterstuetzen#bitcoin

Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie hier: https://apolut.net/unterstuetzen/

+++

Bitte empfehlen Sie uns weiter und teilen Sie gerne unsere Inhalte in den Sozialen Medien. Sie haben hiermit unser Einverständnis, unsere Beiträge in Ihren eigenen Kanälen auf Social-Media- und Video-Plattformen zu teilen bzw. hochzuladen und zu veröffentlichen.

+++

Abonnieren Sie jetzt den apolut-Newsletter: https://apolut.net/newsletter/

+++

Unterstützung für apolut kann auch als Kleidung getragen werden! Hier der Link zu unserem Fan-Shop: https://harlekinshop.com/pages/apolut