Von Sarajevo nach heute: gefährliche Ruhe vor dem Sturm

Ein Standpunkt von Wolfgang Effenberger.

Trotz der politischen Spannungen nach dem Attentat von Sarajevo am 28. Juni 1914 war die Stimmungslage in der ersten Julihälfte 1914 geprägt von Urlaubsstimmung und einer trügerischen Normalität – an einen unmittelbar bevorstehenden Krieg dachte kaum jemand.

Angesichts der Furcht vor weiteren Anschlägen ist die Betroffenheit vieler monarchistischer Repräsentanten nach der Ermordung des Erzherzogs Franz Ferdinand durchaus nachvollziehbar (keine 24 Stunden später war der Mordanschlag auf den am Zarenhof tätigen Friedensapostel und Wunderheiler Rasputin in Sibirien erfolgt). (1)

Nicht nur in Europa wurde der Anschlag auf Franz Ferdinand als terroristischer Akt verurteilt, der Österreich-Ungarn das Recht auf Satisfaktion gab. In Wien hatte man eindeutige Hinweise, dass Belgrad für den Mord verantwortlich war. In der Tat hatte der Chef des serbischen Geheimdienstes, Dragutin Dimitrijevic-Apis, den Attentätern die Waffen geliefert, und auch der serbische Ministerpräsident, Nikola Pašic, hatte die Attentatspläne aktiv unterstütz (siehe Pašic-Handzettel mit der Anweisung, den Schülern Bomben und Revolver zu übergeben). (2)

So forderte Kaiser Wilhelm II. unnachgiebige Bestrafung der Drahtzieher und schloss auch eine Strafaktion gegen Serbien nicht aus. Für ihn war es wahrscheinlich ausgeschlossen, dass daraus ein europäischer Krieg werden könnte: Waren doch in den vorhergegangenen Jahren so viele Balkan-Spannungen vorangegangen und 1912 und 1913 sogar zwei Balkankriege geführt worden, in denen sich Deutschland und Österreich-Ungarn um Verständigung bemüht hatten. Hatte man nicht noch vor einem Jahr das Jubiläumsfest und Friedensfest des deutschen Kaisers mit den fremden Souveränen und den herzlichen Wünschen des Präsidenten der Französischen Republik gefeiert? Obwohl sich Wilhelm II. nach Wien zur Teilnahme an der Beisetzung angemeldet hatte, sagte er – auf Rat seines Kanzlers eine Erkältung vorschützend - wieder ab. Hatte er Angst, dass jene „berufsmäßigen Königsmörder“ nach seinem Leben trachten würden? Innerlich hoffte er, dass der Anschlag auf Franz Ferdinand die Monarchen Europas mit ihren Staaten und Völkern fester gegen die imaginären „Anarchistenmörder“ zusammenhalten würden und ein europäischer Krieg auszuschließen sei.

Am 5. Juli, einen Tag vor Antritt der gewohnten Nordlandreise, gab Wilhelm II dem österreichisch-ungarischen Botschafter in Berlin, Ladislaus von Szögyény-Marich, – unter Vorbehalt einer Beratung mit dem Reichskanzler – spontan die Zusicherung, dass "Deutschland in gewohnter Bundestreue an unserer Seite stehen werde".(3)

Einen Tag später bestätigte Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg in einem Telegramm an den österreichisch-ungarischen Außenminister Leopold Graf Berchtold die Zusage Deutschlands, „im Einklang mit seinen Bündnisverpflichtungen und seiner alten Freundschaft treu an der Seite Österreich-Ungarns zu stehen“. (4)

Zum Vergleich: 28. Juni 1914 – 11. September 2001

Hatte der Kaiser eine Woche nach dem Anschlag und dem vorliegenden Nachweis, dass die Spur der Attentäter nach Belgrad führte, seine Zusage gegeben, erklärte der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder keine 24 Stunden nach den Terroranschlägen im Deutschen Bundestag den USA die „uneingeschränkte Solidarität“ Deutschlands.

Wörtlich sagte Schröder in seiner Regierungserklärung:

„Ich habe ihm [dem amerikanischen Präsidenten] auch die uneingeschränkte – ich betone: die uneingeschränkte – Solidarität Deutschlands zugesichert.“ (5)

Diese Zusage wurde im Bundestag parteiübergreifend unterstützt und war als politisches Signal gemeint, dass Deutschland fest an der Seite der Vereinigten Staaten steht. Schröder betonte, dass dies keine Zeit für ein „Ja, aber“ sei, sondern für ein klares Bekenntnis zur Gemeinschaft der freien Völker und zum Bündnis mit den USA. (6)

Die Formulierung „uneingeschränkte Solidarität“ wurde in den folgenden Wochen und Monaten zum Leitmotiv der deutschen Außenpolitik im Umgang mit den Folgen von 9/11. (7)

Bereits am 12. September 2001 hatte der NATO-Rat das Ausrufen des Bündnisfalls in Aussicht gestellt, aber die formale Feststellung erfolgte erst nach Vorlage der entsprechenden Beweise. Doch ist bis heute die vollständige Aufklärung und Transparenz über die Rolle Saudi-Arabiens umstritten und lückenhaft. Große Teile des sogenannten "28-Seiten-Berichts" aus dem Untersuchungsbericht des US-Kongresses sind bis heute geschwärzt. (8) Am 4. Oktober 2001 (9) wurde aufgrund vorliegender Beweise der NATO-Bündnisfall ausgerufen; er ist bis heute noch gültig. (10)

Drei Tage später starteten die USA gemeinsam mit Großbritannien die Operation "Enduring Freedom" zunächst mit massiven Luftangriffen auf Afghanistan. Als Kriegspartner bedienten sich die USA der Dschunbisch-Milizen und ihres zwielichtigen Warlords Raschid Dostum. (11) Mit US-Unterstützung eroberte Dostum im November 2001 Masar-e Scharif von den Taliban zurück und noch im gleichen Monat befahl Dostum ein ungeheuerliches Kriegsverbrechen. Diese Ereignisse nach dem Fall von Kundus, der letzten Hochburg der Taliban in Nordafghanistan, dokumentierte am 21. November 2001 der irische Journalist und Dokumentarfilmer Jamie Doran. 3.000 der insgesamt 8.000 Gefangenen wurden zu einer Gefängnisanstalt in der Stadt Shibarghan gebracht. Ortsansässige afghanische LKW-Fahrer wurden zwangsverpflichtet, in unbelüfteten Containern jeweils 200 bis 300 Gefangene zu transportieren. Die Container wurden in die Wüste gebracht, wo die noch lebenden Opfer unter den Augen der US-Streitkräfte qualvoll starben. (12) Die Verantwortlichen sind bis heute unbehelligt geblieben. Das deutsche Parlament hätte es sich zur Aufgabe machen müssen, eine Aufklärung dieses abscheulichen Verbrechens im deutschen Einsatzraum samt entsprechender Konsequenzen zu fordern. Für eine verantwortungsvolle Regierung eigentlich selbstverständlich. Doch für die Regierung Schröder/Fischer nicht. Im Rahmen des Petersberg-Prozesses wurde Dostum sogar im Dezember 2001 zum stellvertretenden Verteidigungsminister in der Regierung von Hamid Karzai ernannt – er hatte von 1979 bis 1989 in den USA eine Restaurantkette aufgebaut (13)

Kein im Westen verankerter Historiker kam oder kommt auf die Idee, dass Kanzler Schröder am 12. Juli 2001 den USA eine "Blankovollmacht" ausgestellt habe. Im Gegensatz dazu sehen viele dem westlichen Narrativ verpflichtete Historiker in der Zusicherung des Kaisers auch noch heute eine "Blankovollmacht für die bedingungslose Unterstützung Österreich-Ungarns" für ein Vorgehen gegen Serbien. (14)

Zurück zum 6. Juli 1914

Bevor sich Wilhelm II. an Bord79 der Hohenzollern begab, empfing er nacheinander den Admiral von Capelle und den General von Bertrab, um ihnen kurz seine Auffassung über die politische Lage darzulegen. Diese Besprechung ging dank der zitierten Historiker als "Potsdamer Kronrat" in die Geschichte ein. Auf eine später erfolgte Anfrage des Auswärtigen Amtes an Admiral von Capelle hat dieser am 8. Oktober 1919 Folgendes über diese Potsdamer Unterredung mit dem Kaiser zu Protokoll gegeben: (15) „Am Montag, den 6. Juli 1914, zwischen 7 und 8 Uhr morgens, erhielt ich als stellvertretender Staats-Sekretär - Großadmiral von Tirpitz war auf Urlaub - die telefonische Aufforderung, sofort zum Kaiser ins Neue Palais zu kommen. Ich traf den Kaiser im Garten reisefertig zum Antritt der Nordlandreise. Der Kaiser ging mit mir auf und ab und erzählte mir kurz von den Vorkommnissen am gestrigen Sonntag. Er fügte nach meiner Erinnerung dem Sinn nach ungefähr Folgendes hinzu: „er glaube nicht an größere kriegerische Verwicklungen. Der Zar werde sich in diesem Falle nach seiner Ansicht nicht auf die Seite der Mörder stellen.“ (16)

Der Kaiser scheint also recht unbedarft seine Nordlandreise angetreten zu haben.

Kanzler Theobald von Bethmann-Hollweg billigte diese Reise, weil er sich von ihr eine günstige, entspannende Wirkung auf die politische Lage in Europa versprach. Die damaligen wie die heutigen Kritiker des Kaisers sowie die Agenten, die eine alleinige Kriegsschuld Deutschlands manifestieren wollen, sahen und sehen in der Nordlandreise eine perfide Maßnahme des Kaisers, um die Entente in Sicherheit zu wiegen. Der deutsch-britische Historiker C.B. Röhl spricht sogar von einer Verschwörung: „Die fingierte Nordlandreise des Kaisers bildete nur einen Aspekt einer seit langem ausgeheckten Verschwörung, die das Ziel hatte, Russland als Angreifer dastehen zu lassen“. (17)

Nun, Russland hatte Ende Juli 1914 mit 2 Armeen Ostpreußen eingeschnürt und nahm am 1. August 1914 die Aufklärungstätigkeit in Ostpreußen auf.

Ein Land, das sich geopolitisch in einer äußert kritischen Mittellage befindet, und dabei ist, nach der Weltmacht zu greifen (laut Fritz Fischer), schickt in dieser sich zuspitzenden Situation seine politische wie militärische Elite in den Urlaub oder in die Sommerfrische?

- Kaiser Wilhelm II. trat am 6. Juli 1914 seine traditionelle Nordlandreise nach Norwegen an.

- Generalstabschef Helmuth von Moltke war bereits am 28. Juni, dem Tag des Attentats von Sarajevo, zur Kur nach Karlsbad abgereist.

- Kriegsminister Erich von Falkenhayn befand sich ebenfalls im Urlaub.

- Staatssekretär der Marine, Alfred von Tirpitz, war verreist; sein Vertreter Eduard von Capelle übernahm die Amtsgeschäfte.

- Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg hielt sich offiziell auf seinem Gut Hohenfinow in Brandenburg auf, reiste aber mehrfach nach Potsdam und Berlin, um die Regierungsgeschäfte zu führen.

- Weitere hohe Beamte und Militärs wie Oberquartiermeister Georg Graf Waldersee waren ebenfalls im Urlaub.

Die KI (Perplexity) fasste am 5. Juli 2025 die damalige Situation wie folgt zusammen:

„Diese Urlaubsreisen waren teils Routine, teils bewusst inszeniert, um Normalität zu signalisieren. Die tatsächlichen Regierungsgeschäfte liefen im Hintergrund weiter, oft über Telegramm und geheime Treffen. Die Urlaubsstimmung täuschte über die sich zuspitzende Krise hinweg und war Teil einer Strategie, die Öffentlichkeit nicht zu beunruhigen.“

Die deutsche Elite aus Politik und Militär eines Landes mit der Geschichte eines unheilvollen Dreißigjährigen Krieges (ein Großteil der Lande verheert und Verlust eines Drittels der Bevölkerung) soll angesichts eines drohenden Zweifrontenkriegs aus Perfidie eine Woche nach dem Anschlag in den Urlaub gegangen? Hier treibt eine sonderbare – aber allgemein geduldete – Verschwörungsideologie bizarre Blüten!

Bei einer Seemacht wie 1914 Großbritannien und heute die USA fehlte und fehlt das Verständnis für das Sicherheitsdenken einer Landmacht. Seit der Antike strebten die Seemächte danach, die gegenüberliegenden Küsten zu beherrschen – zumindest dort einen Brückenkopf zu errichten. So besitzt England heute noch immer den Brückenkopf in Nordirland, die in Calais und Dünkirchen gingen verloren. Die USA verfügen seit 1945 über Brückenköpfe im Westen und Osten von Eurasien. Die Sicherheitsinteressen einer Landmacht sind anders geartet. Hier spielen die räumliche Entfernung zur nächsten Großmacht und Hindernisse wie Berge (Pyrenäen) oder Flüsse (Rhein) eine lebenswichtige Rolle. Auch die Anzahl der Nachbarn samt ihren "territorialen Wünschen" ist für die Sicherheit relevant. Eine schlechtere Situation als die deutsche Mittellage ist in dieser Hinsicht wohl kaum vorstellbar. Kein Land hat in seiner Geschichte mit derart vielen Nachbarn politisch agieren müssen wie Deutschland. So wurden über Deutschland hinweg Bündnisse geschmiedet: Schweden-Frankreich, Russland-Frankreich, Polen-Frankreich, Polen-England, Russland-England, Tschechoslowakei-Frankreich, um nur einige zu nennen. (18)

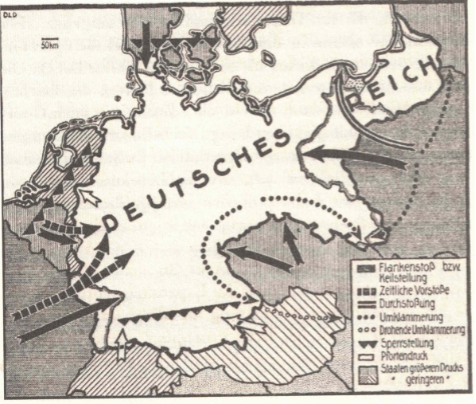

Der deutsche Geograph und Theoretiker der Geopolitik Otto Maull (1857-1957) hat in einer Deutschlandkarte die Auswirkungen der dynamischen Kräfte festgehalten.

Hintergrund der Nordlandfahrten des Kaisers

Die alljährlichen Nordlandfahrten von Kaiser Wilhelm II. waren weit mehr als nur private Erholungsreisen oder Ausdruck seiner maritimen Begeisterung. Sie hatten eine wichtige gesellschaftliche und politische Funktion. Der Kaiser lud zu diesen Fahrten regelmäßig eine große Zahl von Gästen ein – oft zwischen 50 und 70 Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Militär und Politik. Diese exklusive Gästeliste war kein Zufall: Wilhelm II. nutzte die Abgeschiedenheit und entspannte Atmosphäre an Bord der „Hohenzollern“, um Kontakte zu knüpfen, Loyalitäten zu stärken und gesellschaftliche Netzwerke zu pflegen und letztlich auch zum Wissensaustausch.

Während der Nordlandfahrten fanden zahlreiche Gespräche, Vorträge und Diskussionen statt. Der Kaiser war bekannt für den regen Austausch mit seinen Gästen. Es wurden neue wissenschaftliche Erkenntnisse vorgestellt, wirtschaftliche Entwicklungen diskutiert und politische Themen erörtert. Die Fahrten dienten somit als eine Art schwimmender Salon und Ideenschmiede.

Wilhelm II. war sehr an technischen Innovationen und wissenschaftlichen Fortschritten interessiert. Die Nordlandfahrten boten Wissenschaftlern und Ingenieuren die Gelegenheit, dem Kaiser ihre neuesten Projekte und Ideen vorzustellen – oft mit dem Ziel, kaiserliche Förderung oder Aufmerksamkeit zu gewinnen. Die Fahrten hatten auch eine repräsentative Funktion. Sie unterstrichen das Image des Kaisers als moderner, weltoffener Monarch, der sich für Fortschritt und Austausch interessiert. Die Anwesenheit bedeutender Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen trug zum Prestige des Kaiserhofs bei.

Die Nordlandfahrten waren somit ein bedeutendes gesellschaftliches Ereignis im Deutschen Kaiserreich. Sie dienten vor allem dem gezielten Austausch mit den Eliten des Landes und der Förderung von Wissenschaft und Technik. Ihre Bedeutung als "schwimmendes Netzwerk" und Diskussionsplattform ist ein wichtiger Aspekt, der die politische und gesellschaftliche Rolle dieser Reisen unterstreicht. (20)

Der Kaiser war mit seinen Gästen bereits in der zweiten Woche in nördlichen Gewässern unterwegs, als Winston Churchill als Erster Lord der Admiralität (First Lord of the Admiralty) und damit politischer Leiter der britischen Marine, am 17. Juli 1914 die britische Home Fleet zu dem jährlichen zehntägigen Sommermanöver auslaufen ließ. (21) Alles sah nach Routine aus. Diese Idylle hielt bis zum 25. Juli 1914 an. Zwei Tage zuvor hatte Österreich-Ungarn Serbien ein auf 48 Stunden befristetes 10-Punkte-Ultimatum überreicht.

Hinter dem politischen Mordanschlag stand eine Verschwörung hochrangiger serbischer Militärkreise, die durch die serbische Regierung gedeckt wurden. Ihr politisches Ziel war die Destabilisierung Osterreich-Ungarns und die Eroberung seiner südöstlichen Provinzen (ein Ziel, das bekanntlich 1918 verwirklicht wurde und zur Gründung des mittlerweile blutig zerbrochenen "Jugoslawiens" geführt hatte). An dieser Stelle sei ein Rückblick auf ein ähnlich symbolstarkes Attentat erlaubt: Auf den Terroranschlag vom 11. September 2001, bei dem die Doppeltürme des World-Trade-Centers in NewYork zum Einsturz gebracht wurden. Hinter dem politischen Mordanschlag steht nach offizieller amerikanischer Regierungsversion eine Verschwörung hochrangiger islamischer Extremisten, die von Afghanistan aus operierten. Ihr politisches Ziel ist die Destabilisierung der Vereinigten Staaten von Nordamerika und die Zurückdrängung ihres Einflusses in den islamisch geprägten Teilen der Welt.

Die afghanische Taliban-Regierung, in den Anschlag nicht direkt involviert, deckte aber nach amerikanischer Sichtweise die Organisatoren des Attentates. In Wahrnehmung ihrer Interessen verlangen die USA ultimativ die Auslieferung der Hintermänner des Anschlages und ergreifen, nachdem dem Ultimatum nicht entsprochen wird, die aus ihrer Sicht notwendigen militärischen Maßnahmen.

Nur 27 Tage nach dem Anschlag wird Afghanistan von den USA ohne Kriegserklärung angegriffen.

Die afghanische Regierung war ultimativ aufgefordert worden, unverzüglich den im afghanischen Asyl lebenden und mutmaßlich Drahtzieher des Anschlags, Osama bin Laden, auszuliefern. Die afghanische Regierung verlangte eine ordentliches Auslieferungsverfahren und Zeit, um das Asyl durch den obersten Mullahrat aufheben zu lassen. Die Zeit wurde nicht gegeben! Ohne Kriegserklärung wurde Afghanistan angegriffen; im weiteren Verlauf wurden die afghanische Regierung gestürzt und jene machtpolitischen Strukturen zerschlagen, durch welche die USA meinten, herausgefordert worden zu sein.

Österreich-Ungarn hat dagegen im Jahr 1914 alle diplomatischen Regeln eingehalten. Hier folgte eine Kriegserklärung nach 30 Tagen.

Der Mord in Sarajewo reihte sich in eine lange Folge politischer Aggressionsakte gegen Österreich; er ist nicht die Tat eines einzelnen Fanatikers, sondern das Werk eines wohlorganisierten Anschlags, und ist als Kriegserklärung Serbiens an Österreich-Ungarn zu werten. Die Monarchie, durch den damaligen Mord in noch weit bedrohlicherer Weise herausgefordert als die USA 2001, verlangte in Wahrnehmung ihrer Interessen ultimativ die Aufklärung der Hintergründe und ergriff, nachdem dem Ultimatum nicht entsprochen wurde, die notwendigen militärischen Maßnahmen, marschierte in Serbien ein, stürzte schließlich die Regierung und zerschlug jene machtpolitischen Strukturen, durch welche sie herausgefordert worden war. Zu vermitteln und zu verhandeln hat es da eigentlich nichts mehr gegeben.

Wie Henry Kissinger, emeritierter Außenminister der USA, es in einem seiner historischen Werke formuliert hat: kein Staat kann bereit sein, über die "Grundfragen seiner Existenz" zu verhandeln. Das gilt für die USA heute ebenso wie es für das alte Österreich damals galt.

Im Jahr 2001 freilich sind die USA die einzig verbliebene Weltmacht; ihrem politischen System kann durch offenen Krieg kein Widerstand mehr entgegengesetzt werden. Im Jahr 1914 agiert aber nicht nur ein kleiner Aggressor gegen eine Großmacht; Serbien hat vielmehr die Rückendeckung einer anderen Großmacht, nämlich Russland, das ihm zusagt, es vor jeglicher Bestrafung zu schützen; und Russland seinerseits hat die Rückendeckung zweier weiterer Großmächte, Frankreichs und Englands (hinter dem ein kriegsvorbereitetes Commenwealth steht). Solcherart wird aus der Auseinandersetzung Österreich und Serbien ein Weltkrieg. (Was die USA bei ihren militärischen Operationen zur Bestrafung des Aggressors in Ermangelung gleichrangiger Gegner nicht riskieren).

Wer hat nun Schuld am Ausbruch des Ersten Weltkriegs? Alle damaligen Großmächte, die ihre Pflicht zum Frieden vergessen und dafür einen Krieg billigend in Kauf genommen haben. Haben aber nicht jene Großmächte, die den damaligen infamen politischen Mord und die Mörder gedeckt haben, besondere Verantwortung für die folgende große Katastrophe?

Das österreichisch-ungarische Ultimatum vom 23. Juli 1914

In einer 10-Punkte-Note forderte Österreich-Ungarn von Serbien, alle serbisch-nationalistischen Aktivitäten sofort zu beenden und die Verantwortlichen des Attentats konsequent zu verfolgen. Sprach aus diesen Forderungen die Arroganz der Macht, mit der das große Österreich-Ungarn den kleinen Nachbarn düpieren wollte? Oder nicht vielmehr die Angst vor weiteren Terroranschlägen?

Angesichts der militanten anti-österreichischen Bewegungen reichte es der Habsburger Regierung nicht, sich nur auf eigenem Boden der großserbischen Aktivitäten zu erwehren. Es schien für die Sicherheit des Habsburgischen Reiches unumgänglich, den Rückhalt der Bewegung und des Terrors in Serbien zu brechen, so wie es 2001 für die USA unumgänglich schien, den Terrorismus auch außerhalb des eigenen Landes zu bekämpfen. (22)

Nach den lärmend-ungestümen russisch-französischen Feiern in Petersburg beschleunigte sich die Fahrt in den Abgrund. Am 23. Juli 1914, dem Tag der Abreise des französischen Staatspräsidenten Poincaré und seines Ministerpräsidenten Viviani aus Petersburg, übergab um 18:00 Uhr der österreichische Gesandte Freiherr Wladimir Giesl von Gieslingen in Belgrad eine auf 48 Stunden befristete diplomatische Depesche mit 10-Punkten. Darin forderte Österreich-Ungarn von Serbien, alle serbisch-nationalistischen Aktivitäten sofort zu beenden und die Verantwortlichen des Attentats konsequent zu verfolgen. Am brisantesten waren die Punkte 5 und 6. Darin wurde gefordert, dass „…in Serbien Organe der K. u. K. Regierung bei der Unterdrückung der gegen die territoriale Integrität der Monarchie gerichteten subversiven Bewegung mitwirken“ (23) und in „…eine gerichtliche Untersuchung gegen jene Teilnehmer des Komplottes vom 28. Juni einzuleiten, die sich auf serbischem Territorium befinden; von der K. u. K. Regierung hierzu delegierte Organe wurden an den diesbezüglichen Erhebungen teilnehmen“. (24)

In einer Beilage wurden die Untersuchungsergebnisse der österreichischen Ermittlungsbehörden dem Ultimatum beigefügt: Die Pistolen und Bomben, deren sich die Verbrecher als Werkzeuge bedienten, entstammten einem serbischen Waffendepot, der ganze Plan sei in Belgrad unter Beihilfe von Major Vojislav Tankosic ausgeheckt worden, und Milan Ciganovi habe in der Nähe von Belgrad die Mörder in der Handhabung der Granaten und Pistolen unterwiesen. Die Einschleusung der gedungenen Mörder sei mithilfe der serbischen Grenzhauptleute und Zollorgane organisiert worden.

Die deutsche Regierung reagierte unmittelbar und ließ sofort in Petersburg, Paris und London erklären, sie wünsche dringend eine Lokalisierung des Konflikts zwischen Österreich-Ungarn und Serbien, da jede Intervention einer anderen Macht infolge der verschiedenen Bündnisverpflichtungen unberechenbare Folgen herbeiführen könne.

Der königlich serbische Ministerpräsident Pašić selbst befand sich auf einer Wahlkampfreise in der serbischen Provinz. Eben hatte er eine seiner unzähligen Wahlreden hinter sich gebracht. Wie immer wurden diese begleitet von begeisterten Zurufen seiner Parteifreunde der Radikalen, die er seit 30 Jahren führte. Der ergraute 68-jährige, dessen Gesichtsfalten ihn noch älter erschienen ließen, war vermutlich von seiner Wahlreise ermüdet, als er sich am Abend des 23. Juli erholungssuchend in seinen Gasthof zurückzog. Seine Gedanken dürften sich an jenem Abend um den serbisch-österreich-ungarischen Konflikt gedreht haben. Wie würde Wien reagieren? Würde Russland Wort halten?

Vielleicht dachte Pašić auch an sein Vorbild Bismarck. Hatte der nicht auch drei Kriege gebraucht, um die deutschen Stämme zu einen? „Er, Pašić, hatte eben zwei hinter sich, sein Land war fast doppelt so groß geworden, die alten Feinde, Bulgaren und Türken, geschlagen. Könnte er jetzt mit Russlands Hilfe der zerrütteten Monarchie ans Leben: dann einten sich die letzten Südslawen mit Serbien, und der Wunsch von fünfzehn Millionen, und der Traum von fünf Jahrhunderten wäre erfüllt.“ (25)

Doch dann kam es anders. Sein Finanzminister rief ihn in die Realität und nach Belgrad zurück.

Freitag, 24. Juli 1914

Ehe am Nachmittag der russische Ministerrat tagte, fand in der französischen Botschaft eine Absprache zwischen dem russischen Außenminister Sasonow, dem französischen Botschafter am Zarenhof in St. Petersburg, Paléologue und dem britischen Botschafter in St. Petersburg Buchanan statt – ein ungewöhnlicher Vorgang! Alle drei spielten in der Julikrise eine Schlüsselrolle bei der Kommunikation und Koordination zwischen ihren jeweiligen Regierungen und dem russischen Zarenhof. (26)

Der russische Ministerrat befasste sich in erster Linie mit der Frage, ob die innere Lage Russlands den Krieg gestatte. Diese Frage wurde anscheinend bejaht.

Aus Belgrad lag auch ein Telegramm des serbischen Prinzregenten Alexander vor, der den Zaren um Rat bat: „wir sind bereit, jene Forderungen Österreich-Ungarns anzunehmen, die mit der Stellung eines unabhängigen Staates vereinbar sind sowie jene, deren Annahme Eure Majestät uns anrät.“ (27)

Über die Vorgänge in Petersburg gut informiert, schrieb die russiche Zeitung "Rjetsch":

„Augenscheinlich ist sich die russische Diplomatie des Ernstes der Lage nicht bewusst. Es ist nicht zu bezweifeln, dass Serbien nach der russischen Note eine nicht völlig befriedigende Antwort geben wird und dass eine Ermunterung Serbiens bereits erfolgt ist, so dass ein Teil der Verantwortung für die Folgen Russland zufällt. Die einzige Möglichkeit für den Dreierverband, eine Hineinziehung in den Konflikt zu vermeiden, bleibt die Lokalisierung der serbischen Frage und die Vermeidung jeder Ermunterung Serbiens.“ Es scheint, dass Serbien wohl bereit gewesen wäre, die Note einfach anzunehmen. Aber in Russland empfand man sie als „eine gegen Russland gerichtete Provokation, auf die Russland in Tagen antworten müsse.“ (28)

In einem Telegramm informierte der britische Außenminister Edward Grey den Botschafter in Wien, Sir Maurice de Bunsen, dass ihm der österreichisch-ungarische Botschafter die an Serbien gerichtete Note mitgeteilt habe und die Befristung auf 48 Stunden mit der serbischen Verschleppungstaktik begründet habe. In den Wochen nach der Ermordung des Erzherzogs sei von Serbien kein Zeichen der Teilnahme oder Hilfsbereitschaft erfolgt; hätte Serbien nach dem Mord die Hand geboten, dann hätte die gegenwärtige Lage verhütet werden können. (29)

Grey erklärte für den Fall, dass das "Wiener Ultimatum" zu keinem Zwist zwischen Österreich-Ungarn und Rußland führe, sein Desinteresse an dem Konflikt.

Für den anderen Fall wünschte er eine Vermittlung der vier Mächte Deutschland, England, Frankreich und Italien im Sinne einer Mäßigung zugleich in Wien und Petersburg und regte eine Fristverlängerung für Belgrad an. (30)

Die deutsche Regierung reagierte ebenfalls unmittelbar und ließ sofort in Petersburg, Paris und London erklären, sie wünsche dringend eine Lokalisierung des Konfliktes zwischen Österreich-Ungarn und Serbien, da jede Intervention einer anderen Macht infolge der verschiedenen Bündnisverpflichtungen unberechenbare Folgen herbeiführen könne.

War Russland friedlich gesinnt, so musste es Belgrad raten, sich zu fügen. Doch das Kriegsfieber hatte in Russland bereits die herrschenden Kreise erfasst.

Kurz vor Mitternacht gab der deutsche Gesandte in Belgrad ein Telegramm auf und informierte das Auswärtige Amt über die serbischen Militärs, die kategorisch die Note ablehnen und Krieg fordern würden. Die Mobilisierung sei bereits in vollem Gange. (31)

Während Frau Pašić bereits sicher in Paris weilte, floh ihr Mann und Premierminister mit seiner Regierung überstürzt nach Saloniki.

Samstag, 25. Juli 1914

Die k. u. k. Regierung erwartete die Antwort der königlichen Regierung Serbiens spätestens bis Samstag, den 25. Juli um 6 Uhr nachmittags. Sollte sie nicht zustimmend ausfallen, würde das den Abbruch der diplomatischen Beziehungen nach sich ziehen. Somit handelte es sich mehr um eine Démarche als um ein Ultimatum.

Zweifelsohne gab es in Österreich-Ungarn Kreise, die im Krieg gegen Serbien die einzige Lösung erblickten. Aber ebenso gab es auch andere Strömungen. Am Ballhausplatz tobten erbitterte Kämpfe zwischen der Kriegspartei um Generalstabschef Conrad von Hötzendorf und der Friedenspartei rund um Außenminister Graf Tisza, der sich erfolgreich dafür eingesetzt hatte, dass Serbien unversehrt bleiben sollte.

Schon in den frühen Morgenstunden des 25. Juli liefen die ersten Telegramme aus Petersburg in Belgrad ein. Um 4 Uhr früh wurde telegrafiert, dass Serbien mit Russlands Hilfe rechnen könne. Sechs Stunden später wurde Serbien geraten, es solle erklären, dass es sich nicht mit Waffen gegen eine Großmacht verteidigen wolle und könne – das entsprach noch den provisorischen Entschlüssen des russischen Ministerrates vom Tag zuvor. Um 11 Uhr 30 wurde nach Belgrad gemeldet, dass der russische Ministerrat beschlossen habe, zur Mobilisierung zu schreiten.

Zwischen 11 und 12 Uhr wurde in Petersburg vom Kronrat beschlossen, die Mobilmachung vorläufig nicht zu verkünden, dafür aber die seit März 1913 eingeführte "Kriegsvorbereitungsperiode" anzuordnen.

Bereits am 25. Juli hatte Paléologue in Krasnoje Selo vom russischen Kriegsminister Suchomlinow von der Teilmobilmachung erfahren. Am nächsten Tag telegrafierte er nach Paris, dass für die Militärdistrikte Kiew, Odessa, Kasan und Moskau Mobilmachung anbefohlen sei. Für die Militärbezirke Wilna, Warschau und Petersburg seien geheime Weisungen ergangen. (32) Über die Städte und Gouvernements Petersburg und Moskau sei der Belagerungszustand verhängt worden. (33) In aller Deutlichkeit habe der Zar die Notwendigkeit, Serbien zu unterstützen, vor Augen geführt, „auch wenn man dazu die Mobilmachung erklären und Kriegshandlungen beginnen müsse, jedoch nicht eher, als bis österreichische Truppen die serbische Grenze überschritten hätten.“ (34)

Diesem Kronrat hätten auch Nikolai Nikolajewitsch und der Generalstabschef beigewohnt. Nach seiner Rückkehr aus Zarskoje Selo berichtete der französische Militärattaché General de Laguiche: „Der Kriegsrat habe die größte Kriegslust gezeigt und den Beschluss gefasst, zum Schutze Serbiens bis zum Äußersten zu gehen, insbesondere habe der Zar durch seine Entschlossenheit alle überrascht.“ (35)

Der französische Botschafter Paléologue fasste als Ergebnis dieser Sitzung zusammen: Rußland wird 13 Armeekorps (bzw. 39 Divisionen) gegen Österreich mobilisieren, diese Maßnahme jedoch erst dann veröffentlichen, wenn Österreich Serbien mit Waffengewalt zwingt.

Die angeordnete Teilmobilisation umfasste mehr als die ursprünglich zum Kampf gegen die Donaumonarchie bestimmten 26 Divisionen. Gegen diese Streitmacht, verbunden mit den Truppen Serbiens und Rumäniens, wäre Österreich-Ungarn hoffnungslos unterlegen gewesen. (36)

Am Nachmittag gegen 16 Uhr hieß es dann aus Petersburg: „Alle Vorbereitungen für die Mobilisierung angeordnet, welche sogleich verkündet werden wird, falls der österreichisch-ungarische Gesandte Belgrad verlassen würde.“ (37)

Zu diesem Zeitpunkt erwartete der österreichische Gesandte Wladimir Freiherr Giesl keine Antwort mehr und begann, seine Koffer zu packen, um nach Ablauf der Frist noch um 18:30 Uhr den Schnellzug nach Budapest nehmen zu können. Doch nur wenige Minuten vor 18 Uhr erschien zu seiner Verblüffung der serbische Ministerpräsident Nikola Pašić und überreichte ihm eine in aller diplomatischer Raffinesse abgefasste Antwortnote, die Giesel nur überfliegen konnte. Umgehend übergab er Pašić die vorbereitete österreichische Antwort, die der serbischen Regierung den Abbruch der diplomatischen Beziehungen mitteilte. Giesel erreichte seinen Zug noch. Während er Budapest zustrebte, wurde von Serbien die Räumung Belgrads eingeleitet.

Zur gleichen Zeit erfolgte einige Tausend Kilometer ostwärts die Beförderung der jungen russischen Offiziere, die eigentlich nach der Tradition erst am 18. August stattfinden sollte.

Auf den ersten Blick eine zustimmende Antwort – doch nur auf den ersten! Mit dem Beisatz

„laut der Mitteilung der k. u. k. Regierung“ vermied die serbische Regierung jede Mitverantwortung und behielt sich für die Zukunft freie Hand. Den anderen Forderungen wurde in ähnlicher Manier zugestimmt; nur die Forderung 5 wurde indirekt, und die Forderung 6 direkt abgelehnt. Letztere erregte heftigen Widerspruch, da angeblich nicht mit der serbischen Souveränität vereinbar. Unter diesem Punkt verlangte das Ultimatum die Teilnahme österreichisch-ungarischer Organe an den das Komplott betreffende Ermittlungen. (38)

Einer ähnlichen Forderung Serbiens, es war damals noch Fürstentum, war die ungarische Regierung nach der Ermordung des serbischen Fürsten Michael Obrenowitsch am 10. Juli 1868 in Topschider ohne weiteres nachgekommen. Nun verletzte die gleiche Forderung umgekehrt angeblich die serbische Souveränität. Auch in der Bundesrepublik werden bei Delikten, die fremdenfeindliche Motive haben könnten, ausländische Ermittlungsbeamte zugelassen. So besuchte nach einem Wohnhausbrand in Ludwigshafen – hier waren neun Menschen zumeist türkischer Herkunft ums Leben gekommen–, am 7. Februar 2008 der türkische Ministerpräsident Erdoğan gemeinsam mit Kurt Beck den Brandort und stellte den deutschen Ermittlern ein Team von vier türkischen Experten bei.

Doch zurück zum österreichischen Ultimatum:

„Da der Versuch, die serbischen Mitschuldigen bei dieser Tat zu strafen, Ausflüchten begegnete, (39) griff Österreich nach einiger Zeit zu einem Ultimatum, welches unter anderem forderte, dass beim Gerichtsverfahren gegen verdächtige Serben auch österreichische Beamte teilnehmen. Wäre der Prinz von Wales an den Grenzen Afghanistans ermordet worden, und wir hätten Grund, zu glauben, dass die Afghanen an seiner Ermordung schuldig sind, dann hätten wir wahrscheinlich mit der vollen Unterstützung von Englands öffentlicher Meinung ein ähnliches Begehren gestellt“ (40), schrieb Bertrand Russell.

Im Gegensatz zu Russell hatte der englische Außenminister Edward Grey kein Verständnis für Österreich und verstieg sich sogar dazu, das Ultimatum als „das übelste Schriftstück, das je von einem Staat an einen anderen gerichtet wurde“ (41) zu bezeichnen.

Für die serbische Regierung mag die Abgabe der Antwortnote ebenso nebensächlich wie der Inhalt gewesen zu sein. Es kam vor allem auf die Außendarstellung an. Geschickt hatte die serbische Regierung noch vor der Abgabe ihrer Antwort angeboten, vor dem Haager Internationalen Gerichtshof oder den Großmächten Rechenschaft abzulegen. Hier war sich Pašić der Schützenhilfe durch Russland, Frankreich und England sicher. Eine perfekte Orchestrierung! Weltweit konnte das von den Türken über Jahrhunderte unterdrückte Serbien auf Mitgefühl hoffen und trotz der terroristischen Verstrickung politisch die Schuld an Österreich-Ungarn weitergeben.

Schon um 15 Uhr – drei Stunden vor Übergabe der Antwortnote – erfolgte die serbische Mobilmachung. (42) Die Donau-Monarchie antwortete drei Stunden nach Ablauf des Ultimatums ihrerseits mit der Teilmobilmachung von acht Armeekorps. (43) Wie die Kämpfe später zeigten, konnte Serbien schnell, umfassend und sehr erfolgreich mobilisieren – unerwartet kam da anscheinend nichts.

So geriet in der Zeit zwischen dem 23. Juli 18 Uhr und derselben Stunde des 25. Juli das Räderwerk der Kriegsmaschine unaufhaltsam in Bewegung.

Acht Jahre später schrieb Fürst Bernhard von Bülow – der als Reichkanzler (1900 bis 1909) bei der Marokko- und Balkankrise nur dank glücklicher Umstände einen Krieg vermeiden konnte:

„Im Hochsommer 1914 hatten wir noch am 25. Juli die Möglichkeit, den Krieg zu vermeiden. Wir brauchten nur in Wien erklären, daß wir unter keinen Umständen den Abbruch der Beziehungen zwischen Österreich-Ungarn und Serbien gestatteten, bevor wir selbst die serbische Antwort genau geprüft hätten.“ (44)

Gegen Mittag des 25. Juli 1914 waren dem deutschen Auswärtigen Amt u.a. über die Manövertätigkeit der britischen Kriegsmarine dringende Depeschen eingegangen. Die britische Kriegs-Flotte (Home-Fleet) hatte sich nach der Manöver-Revue von Spithead nicht wie üblich aufgelöst, sondern hatte Befehl erhalten, in die Kriegshäfen in der Nordseehäfen einzulaufen. (45) Um 15.00 Uhr befahl Admiral Georg Alexander von Müller, Chef des Marinekabinetts, eigenmächtig dem Kapitän der „Hohenzollern“, die Kessel für die 22 Stunden lange Fahrt zurück nach Cuxhaven anzuheizen. Wilhelm II brach die Nordlandreise ab und befahl der vor Jütland liegenden deutschen Flotte, nach Wilhelmshaven und Kiel zurückzukehren.

Sonntag, 26. Juli 1914

Die Absicht Serbiens und Russlands, die Frage der österreichisch-ungarischen Sühneforderungen zu einer Machtfrage zwischen den europäischen Bündnisgruppen eskalieren zu lassen, wollte Berlin im Interesse des Friedens unterlaufen. Die Gefahr einer Eskalation wurde offenbar in London und Paris ebenso gesehen. Daher war am 26. Juli bei der Aussprache zwischen Sasonow und Pourtales von einer „Revision der österreichischen Untersuchung durch Europa nicht mehr die Rede“ (46).

Welchem Umstand war das Entgegenkommen Sasonows geschuldet?

Am gleichen Tag hatte aus London der russische Botschafter Benckendorff einen Situationsbericht geschickt, in dem es hieß: „Sir E. Grey hört nicht auf, mir zu wiederholen, daß seine nach Berlin gerichteten Erklärungen dort auf keinen Fall gestatten, auf die Neutralität Englands im Falle eines Krieges zu rechnen. Lichnowsky war in der Tat sehr verwirrt, aber das kommt daher, weil es ihm weh tat, daß es zum Kriege kommt. Ich bin gar nicht sicher, daß er die Worte Greys so verstanden, wie Grey es wünschte.“ (47)

Dieses fatale Missverständnis zwischen dem englischen Außenminister und dem deutschen Botschafter mag zum Einen an der diplomatisch verklausulierten Sprache Greys und zum Anderen an der anglophilen Einstellung Lichnowskys gelegen haben. Möglicherweise wollte Grey auch nicht eindeutig von Lichnowsky verstanden werden. Außerdem musste Grey nicht nur im Verhältnis zu Lichnowsky, sondern auch für die britische Öffentlichkeit jede Kriegsrhetorik unterlassen, denn die britische Bevölkerung war durch die bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen in Irland vorerst nicht für einen weiteren "Kriegsschauplatz" zu gewinnen.

„Es ist wahr“, schließt Benckendorff seinen Bericht ab, „daß Österreich, wie man sagt, nicht auf einmal den Krieg beginnen wird. Vorläufig besteht noch ein Hoffnungsstrahl. Was die Rolle Deutschlands anbetrifft, so erscheint mir dieselbe in dunklerem Lichte als allen übrigen. Und darauf stütze ich mich eben hier: England fürchtet sich nicht so vor dem Vorrang Österreichs auf der Balkanhalbinsel, wie vor dem Vorrang Deutschlands in der Welt.“ (48) (!!)

Nun sollten sich die Ereignisse überstürzen.

Warnsignale überhört? Teil 2

Julikrise 1914 und Juli 2025: Wenn Geschichte plötzlich Gegenwart wird

Anmerkungen und Quellen

Wolfgang Effenberger, Jahrgang 1946, erhielt als Pionierhauptmann bei der Bundeswehr tiefere Einblicke in das von den USA vorbereitete "atomare Gefechtsfeld" in Europa. Nach zwölfjähriger Dienstzeit studierte er in München Politikwissenschaft sowie Höheres Lehramt (Bauwesen/Mathematik) und unterrichtete bis 2000 an der Fachschule für Bautechnik. Seitdem publiziert er zur jüngeren deutschen Geschichte und zur US-Geopolitik. Zuletzt erschienen vom ihm „Schwarzbuch EU & NATO“ (2020) sowie "Die unterschätzte Macht" (2022)

1) Wolfgang Effenberger/ Willy Wimmer: Wiederkehr der Hasardeure – Schattenstrategen, Kriegstreiber, stille Profiteure 1914 und heute, Höhr-Grenzhausen 2014, S. 165f.

2) Ebda., S. 160

3) Szögyényan Berchtold, 5. Juli 1914, in: ebd., S. 306 (Nr. 10058).

4) https://www.spiegel.de/geschichte/erster-weltkrieg-a-948651.html

5) https://ghdi.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=3724&language=german

6) https://dserver.bundestag.de/btp/14/14187.pdf

7) https://vorwaerts.de/geschichte/gerhard-schroder-uneingeschrankte-solidaritat-war-wohluberlegt

8) Diese Seiten behandelten Hinweise auf mögliche Verbindungen zwischen Einzelpersonen aus Saudi-Arabien und den Attentätern. Erst 2016 wurden die meisten dieser Seiten freigegeben, allerdings mit einigen Schwärzungen. Dennoch blieb die vollständige Aufklärung und Transparenz über die Rolle Saudi-Arabiens umstritten und lückenhaft.

https://www1.wdr.de/daserste/monitor/sendungen/11-september-saudi-arabien-100.html

10) https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/168712/9-11-und-die-politischen-folgen/

11) https://www.bmlv.gv.at/omz/ausgaben/artikel.php?id=97

12) Steinberg, Stefan: Ein Dokumentarfilm bezichtigt die USA des Massenmords an Kriegsgefangenen in Afghanistan. Auf der World Socialist Web Site vom 18. Juni 2002 unterwww.wsws.org/de/2002/jun2002/masa-j18.shtml

siehe auch Wolfgang Effenberger vom 02.12.2009: Nicht erst seit dem Kundus-Massaker wird gegen das Grundgesetz verstoßen. Die Pharisäer und ihr Fichtenwald unter

http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=14541

15) unter dem Aktenzeichen A. S. 2139

16) Ebda.

17) Effenberger/Wimmer 2014, S. 168

18) Wolfgang Effenberger: GEO-Imperialismus Die Zerstörung der Welt, Rottenburg 2016, S. 53

19) Otto Maull: Politische Geographie, Berlin 1925, Bausteine zur Geopolitik, S. 333, Fig. 18

20) https://www.ni.hu-berlin.de/de/institut/mag_diss/diss/sg.pdf/@@download/file/sg.pdf

21) https://www.geschichte-abitur.de/biographien/winston-churchill

22) Schultze-Rhonhof: Der Krieg der viele Väter hatte. München 2003, S. 44

23) Zitiert nach Berliner Monatshefte, XIV. Jahrg., 1936, S. 292 f,

24) Effenberger/Wimmer 2014, S. 178/179

25) Ebda., S. 52

27) Richard Kralik: Geschichte des Völkerkrieges (1914-1919), Paderborn 1923, S. 24

28) Ebda.

29) Documents britanniques, juillet-août 1914 unter http://net.lib.byu.edu/estu/wwi/1914m/gooch/goochidx.htm#651-677 [29.06.2013]

30) Deutsche Dokumente Nr. 157, Englisches Blaubuch Nr. 11.

31) Boghitschewitsch, Milos: Die auswärtige Politik Serbiens 1903-1914 , 3 Bde. Berlin 1931, Bd. II, S. 546

32) Janusz Piekalkiewicz: Der Erste Weltkrieg, Düsseldorf/Wien 1988, S. 22Piekalkiewicz, S. 28

33) Paléologue in einem Telegramm vom 26. Juli 1914; siehe Paléologues Tagebuch, a. a. O., S. 250 sowie Bericht an den französischen Senat - 704/1919 - S. 39, 127.

34) Zitiert nach Berliner Monatshefte, XIV. Jahrg., 1936, S. 292 f.

35) Zitiert nach Possony, Elmar: Zur Bewältigung der Kriegsschuldfrage, Köln/Opladen 1968, S. 234

36) Friedrich Stieve und Graf Max Montgelas: Rußland und der Weltkonflikt, Berlin 1927, S. 158.

37) Possony, S. 233

38) Unter http://www.forost.ungarisches-institut.de/pdf/19140722-1.pdf

39) Russell, Bertrand: Der Krieg, ein Kind der Furcht (deutsch von F. Beran), Zürich 1915, S. 10 f.

40) Effenberger/Wimmer 2014, S. 184

41) Sir Edward Grey am 24. Juli 1914 in einem Telegramm an Sir M. de Bunsen, Britische Dokumente Bd. I, Nr. 91, S. 123; vgl. dazu: Heinrich Jaenecke: »Das Attentat«, in: GeoEpoche, Nr. 14/2004, S. 31, 32.

42) Nach Piekalkiewicz aus rein »defensivem Charakter« (S. 24), was die Österreicher aber nicht wissen konnten oder wollten

43) Janusz Piekalkiewicz: Der Erste Weltkrieg, Düsseldorf/Wien 1988, S. 22Piekalkiewicz, S. 24.

44) Bernhard Fürst von Bülow: Denkwürdigkeiten in vier Bänden, hier Bd. 3,Berlin 1930/31, S.164

45) Wolfgang Effenberger/ Konrad Löw: Pax americana, München 2004, S. 203

46) Deutsche Dokumente Nr. 217

47) B.W. von Bülow: Die Grundlinien der diplomatischen Verhandlungen bei Kriegsausbruch, in "Die Deutschen Dokumente zum Kriegsausbruch", Fünfter Band, hrsg. vom Auswärtigen Amt, Berlin o.J., S. 55

48) B.W. von Bülow: Die Grundlinien der diplomatischen Verhandlungen bei Kriegsausbruch, in "Die Deutschen Dokumente zum Kriegsausbruch", Fünfter Band, hrsg. vom Auswärtigen Amt, Berlin o.J., S. 55; Deutsche Allgemeine Zeitung vom 28. August 1919.

+++

Dank an den Autor für das Recht zur Veröffentlichung des Beitrags.

+++

Bildquelle: Dejan Lazarevic / shutterstock

+++

Ihnen gefällt unser Programm? Machen wir uns gemeinsam im Rahmen einer "digitalen finanziellen Selbstverteidigung" unabhängig vom Bankensystem und unterstützen Sie uns bitte mit der:

Spenden-Kryptowährung „Nackte Mark“: https://apolut.net/unterstuetzen/#nacktemark

oder mit

Bitcoin: https://apolut.net/unterstuetzen#bitcoin

Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie hier: https://apolut.net/unterstuetzen/

+++

Bitte empfehlen Sie uns weiter und teilen Sie gerne unsere Inhalte in den Sozialen Medien. Sie haben hiermit unser Einverständnis, unsere Beiträge in Ihren eigenen Kanälen auf Social-Media- und Video-Plattformen zu teilen bzw. hochzuladen und zu veröffentlichen.

+++

Abonnieren Sie jetzt den apolut-Newsletter: https://apolut.net/newsletter/

+++

Unterstützung für apolut kann auch als Kleidung getragen werden! Hier der Link zu unserem Fan-Shop: https://harlekinshop.com/pages/apolut