Die deutsche Ur-Angst vor einem neuen Dreißigjährigen Krieg (1618-48)

Ein Standpunkt von Wolfgang Effenberger.

Die deutsche „Ur-Angst“ vor einem neuen Dreißigjährigen Krieg ist ein tief verankertes kulturelles und historisches Phänomen; sie speist sich aus den traumatischen Erfahrungen des 17. Jahrhunderts und durchzieht bis heute kollektives Bewusstsein und politische Kultur in Deutschland. (1)

Im September 1941 sprach der französische General Charles de Gaulle in einer Radioansprache in London zu den französischen Befreiungskräften von einem neuen Dreißigjährigen Krieg („la nouvelle Guerre de Trente Ans“),(2) und der britische Premier Winston Churchill schrieb 1944 an Stalin von einem „dreißigjährigen Krieg von 1914 an“.(3) Wenn auch in Deutschland das schreckliche Bild des Dreißigjährigen Kriegs an Konturen verloren hat, so war er im Zweiten Weltkrieg bei de Gaulle und Churchill noch durchaus präsent – wohl weniger wegen des Leids, sondern wegen der geopolitischen Bedeutung: das katholische Frankreich konnte mit Hilfe des protestantischen Schwedens die Gebiete Elsaß-Lothringens im und nach dem Dreißigjährigen Krieg (ab 1633) erobern, England kannte sich freuen, dass während der Dreißigjährige Krieg endgültig den Handelsraum der Hanse-Kaufleute zerstörte.

Seit Beginn der 1940er Jahre wurde der Begriff vom Zweiten "Dreißigjährigen Krieg" vor allem außerhalb Deutschlands verwendet (4) - Raymond Aron benutzte den Vergleich mit dem Krieg zwischen 1618 und 1648 und dem Westfälischen Frieden in den 1950er Jahren zur Beschreibung des Weltkriegsgeschehens 1914–1945. (5) Erst 1988 wurde der Begriff systematisch in die geschichtswissenschaftliche Diskussion eingeführt.

Der amerikanische Historiker Arno J. Mayer machte ihn zum Gegenstand einer ausführlichen Diskussion und Definition mit dem Anspruch auf erstmalige wissenschaftliche Einführung; 2003 wurde er vom deutschen Historiker Hans-Ulrich Wehler aufgegriffen (6) und im Spiegel, Nr. 8/04, zum Titelthema gemacht, 2005 bei Ian Kershaw unter Bezug auf Mayer zum Hauptthema in der englischen Zeitschrift History Today aufgewertet. (7)

Bei dem US-Historiker Fritz Stern war 2007 Vortragsgegenstand sowohl in Deutschland (Jena Center) wie in den USA (Universität von Indiana). Auch bei Ralf Dahrendorf und Eric Hobsbawm findet er Verwendung. Neuerdings wird er bei Enzo Traverso neben dem Begriff des "Europäischen Bürgerkriegs 1914–1945" zur Beschreibung der europäischen Krise verwendet. In neuerer Forschung wird das Konzept auch als Weltbürgerkrieg gefasst.(9)

Arno Mayer fasste die Kräfte der Vorkriegs-Regime so zusammen:

„Es bedurfte zweier Weltkriege und des Holocaust, oder gleichsam eines neuen Dreißigjährigen Krieges, um die europäischen Gesellschafts- und Wirtschaftssysteme endgültig vom parasitären Joch der feudalen und aristokratischen Anmaßung zu befreien.“ (10)

Das scheint auch im Zweiten Dreißigjährigen Krieg nicht gelungen zu sein. Heute werden die europäischen Gesellschafts- und Wirtschaftssysteme von den Kapitalkraken ausgesaugt.

Laut Mayer ist das Zeitalter der Kreuzzüge eine Epoche allgemeiner Krise wie die erste Hälfte des 17. und 20. Jahrhunderts:

„Epochen allgemeiner Krise sind auch Epochen allgemeinen Krieges“ (11).

Diese Kriege speisen „sich aus den dynamischen Instabilitäten der gesellschaftlichen und politischen Ordnung“ und werden umso kompromissloser geführt, „je unbestimmter und unbegrenzter ihre Ziele sind“ (12).

Die seit 1999 geführten Kriege – auf dem Balkan, in Nordafrika und in Osteuropa (seit 2. Mai 2014 ein Bürgerkrieg mit über 14.000 Toten im Osten der Ukraine und seit Februar 2022 Ukraine/Russland) lassen befürchten, dass dieser Weltbürgerkrieg wieder aufgeflammt ist und alles bisher dagewesene in den Schatten stellen könnte. Der „unerhört zerstörerische und barbarische Charakter“, den der erste 30-jährige Krieg annahm, nahm dann zwischen 1914 und 1945 seinen Fortgang. Laut Mayer ist Europa in diesen "zweiten 30-jährigen Krieg hineingerissen worden“ (13).

Zwischen 1618 und 1648 habe bereits ein in seinen Auswirkungen totaler Krieg geherrscht. Laut Mayer befanden sich im 30-jährigen Krieg des 17. Jahrhunderts Katholiken und Protestanten in der Endphase des ideologischen Ringens, während der 30-jährige Krieg des 20. Jahrhunderts den Höhepunkt des ideologischen Kampfes zwischen Faschismus und Bolschewismus darstellte (14), wobei der Erste Weltkrieg von den entfesselten nationalen Leidenschaften her „ein säkularisierter 'heiliger Krieg'“ gewesen sei (15).

Hier fordert Mayer zum Widerspruch heraus! Magarete Marasse schrieb am 4. September 1914 auf der Titelseite der Allgemeinen Zeitung des Judentums unter der Überschrift "Der heilige Krieg" über die Stimmung der jüdischen Bürger im Kaiserreich:

„...mit einem starken Glücksgefühl, mit leuchtenden Augen ... im Augenblick einer nationalen Erhebung ohnegleichen“ die Stimmung der jüdischen Bürger im Kaiserreich.

Das veranlasste den Rabbiner Dr. Gelles zu seinem Artikel "Krieg und Religion":

„Als die Kriegsfackel in das friedliche Deutschland geschleudert wurde und das ganze Volk sich wie ein Mann erhob, als Rassen- und Klassenhaß vor der Erkenntnis gemeinsamer Gefahr und deshalb auch gemeinsamer Aufgaben verschwand, hörte man mit innerster Genugtuung: „Das deutsche Volk hat sich wiedergefunden.“ (16)

Am 7. August erfolgte in der Jüdischen Rundschau der Aufruf:

Deutsche Juden!

„In dieser Stunde gilt es für uns aufs neue zu zeigen, dass wir stammesstolzen Juden zu den besten Söhnen des Vaterlandes gehören. Der Adel unserer viertausendjährigen Geschichte verpflichtet. Wir erwarten, dass unsere Jugend freudigen Herzens freiwillig zu den Fahnen eilt…"

Das patriotische Verhalten der Deutschen mit jüdischen Wurzeln ist heute nur wenigen bewusst.

Dabei ist diese Einstellung aus damaliger Sicht durchaus nachvollziehbar. Schon während der Freiheitskriege 1813 strömten erstmals die Söhne jüdischer Mitbürger zu den Fahnen.

Unvergessen war sicherlich auch das erhebliche Leiden und die Diskriminierungen, welche die in den deutschen Ländern lebenden Juden im Dreißigjährigen Krieg ertragen mussten. Obwohl der Dreißigjährige Krieg fälschlicherweise immer noch als ein Konflikt zwischen christlichen Konfessionen gilt, wurden in diesem Krieg Juden durchgehend diskriminiert und mit besonderen Belastungen belegt, darunter Extrasteuern, die sie stärker trafen als die christliche Bevölkerung. Dadurch verschärfte sich die ohnehin schon schwierige Lage weiter.

Auch US-amerikanische jüdische Zeitungen kritisierten 1914 England scharf für seine Unterstützung des barbarischen russischen Autokratenregimes. So bedauerte der Reform Advocate, dass

„der englische Feinsinn und Franzosen mit den Russen zusammengehen."

The American Israelite schrieb:

„Die Einmischung Englands in einen Kampf dessen Hauptzweck die Erhaltung des Kosakenherrschaft ist, mit ihrer Beugung jedes menschlichen Fortschritts, wäre eine solche furchtbare Schmach für die Menschheit wie für die englischen Interessen, dass wir kaum daran zu denken wagen.“ (17)

Es verwundert, dass Arno Mayer, Sohn des Begründers des Zionismus in Luxemburg und selbst bekennender Marxist, anscheinend kaum einen Blick in die in Deutschland von 1888-1938 publizierten jüdischen Zeitungen geworfen hat.

Inzwischen scheint sich die amerikanische Sicht auf die Konflikte des 20. Jahrhunderts gewandelt zu haben. Der US-Geschichtsprofessor Paul Chamberlin wirft in seinem aktuellen und vielbeachteten Werk "Sorched Earth: A Global History of World War II" jedenfalls einen radikal neuen Blick auf den Zweiten Weltkrieg. Er sieht ihn nicht als Kampf zwischen Gut und Böse, sondern als brutalen Konflikt zwischen imperialen Mächten – auf allen Seiten. Chamberlin zeigt, dass sich die Alliierten und die Achsenmächte in ihrer kolonialen Ideologie, ihren Kriegsverbrechen und ihrem Umgang mit der Zivilbevölkerung oft erschreckend ähnlich waren. Diese Sichtweise lässt sich durchaus auch auf den Ersten Weltkrieg übertragen.

Historischer Ursprung der Angst: Der Dreißigjährige Krieg als nationales Trauma

Der Dreißigjährige Krieg von 1618 bis 1648 begann als Religionskrieg und endete als ein europäischer Territorialkrieg, in dem es aber auch um Markt- und Handelsräume ging. Nach 1618 beherrschte Schweden die Ostsee, die deutschen Häfen von Friesland bis Mecklenburg waren in den Händen von Holland. Dänemark oder Schweden, während Frankreich seinen Besitz nach Osten (Elsaß-Lothringen) ausweiten konnte. Gemeinsam mit ihren jeweiligen Verbündeten trugen die habsburgischen Mächte Österreich und Spanien neben ihren territorialen auch ihre dynastischen Interessenkonflikte mit Frankreich, den Niederlanden, Dänemark und Schweden vorwiegend auf dem Boden des Reiches aus.

In diesem Krieg entluden sich auf europäischer Ebene der habsburgisch-französische Gegensatz und auf Reichsebene der Gegensatz zwischen dem Kaiser und der Katholischen Liga einerseits und der Protestantischen Union andererseits. Vor allem ging es um die Hegemonie im Heiligen Römischen Reich und in Europa. Frankreich gelang es, einen Keil in das Heilige Römische Reich zu schlagen und Napoleon vollendete die Zerschlagung 1806. Das tausendjährige Reich war nun Geschichte.

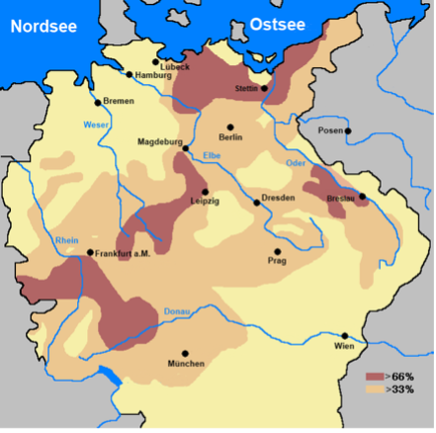

Der Dreißigjährige Krieg (1618–1648) war für Deutschland die vermutlich prägendste kollektive Gewalterfahrung vor dem 20. Jahrhundert. Im Verlauf des Krieges wurde ein Großteil des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation zum Schlachtfeld fremder Mächte und Fraktionen. Er war gekennzeichnet durch extreme Zerstörung, Hungersnöte, Seuchen und Entvölkerung. Einzelne Gebiete verloren bis über 66 Prozent ihrer Bevölkerung; Städte und Dörfer wurden geplündert, unzählige Menschen getötet oder vertrieben. (18)

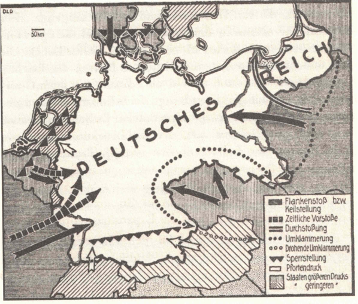

Bevölkerungsrückgang nach dem Dreißigjährigen Krieg (19 - Karte im Anhang) Dunkelrot über 66%, Dunkelgelb über 33%.

Auch die Napoleonischen Kriege (1792–1815) hatten Einfluss auf die politische und geografische Landkarte Deutschlands – viele der deutschen Staaten kämpften auf unterschiedlichen Seiten oder wurden von Napoleon zeitweise kontrolliert. Zwar zeigten die Napoleonischen und die Befreiungskriege, wie verwundbar die deutschen Gebiete im Spannungsfeldzwischen rivalisierenden Großmächten waren. Dennoch entstand die spezifische Angst vor dem gleichzeitigen Krieg an mehreren Fronten erst mit dem Nationalstaat und wurde nicht direkt aus den napoleonischen Erfahrungen übernommen. Vielmehr waren es geopolitische Realitäten nach 1871 und die neue Rolle Deutschlands als zentrale Macht in Europa.

Die Bismarcksche Angst vor dem Zweifrontenkrieg hatte also keine direkte Wurzel im Dreißigjährigen Krieg oder in den Kriegen gegen Napoleon, sondern sie entstand aus der politischen Konstellation des geeinten Deutschlands im späten 19. Jahrhundert und der daraus resultierenden Gefahr einer Koalition der Mächte gegen das Deutsche Reich. Jedoch haben immer wieder historische Kriege in Mitteleuropa die problematische Lage, zwischen konkurrierenden Großmächten zu liegen, aufgezeigt.

Das war das ABC der deutschen Generalstabsoffiziere im Kaiserreich. Sie waren sicherlich bei ihren Planungen von dem Willen begleitet, eine dritte Kriegsverheerung der deutschen Lande zu vermeiden. Das hat sich seit dem Eintritt Deutschlands in die NATO dramatisch geändert. Heute ist Deutschland die Drehscheibe im kommenden, womöglich atomaren Krieg. Die Zerstörungen sind kaum vorstellbar.

Thomas Mann hatte im US-Exil die Neigung der Amerikaner erkannt:

„Europa als ökonomische Kolonie, militärische Basis, Glacis im zukünftigen Atom-Kreuzzug gegen Russland zu behandeln, als ein zwar antiquarisch interessantes und bereisenswertes Stück Erde, um dessen vollständigen Ruin man sich aber den Teufel scheren wird, wenn es den Kampf um die Weltherrschaft gilt.“ (20)

Unter der Überschrift „Der militärisch anspruchsvollste Fall“ veröffentlichte der Inspekteur der Streitkräftebasis, General Martin Schelleis, Ende Dezember 2020 –14 Monate vor dem russischen Einmarsch in die Ost-Ukraine – ein Sicherheitspapier.

Kein Land hat in seiner Geschichte mit derart vielen Nachbarn politisch interagieren müssen wie Deutschland. So wurden über Deutschland hinweg Bündnisse geschmiedet: Schweden-Frankreich, Russland-Frankreich, Polen-Frankreich, Polen-England, Russland-England, Tschechoslowakei-Frankreich, um nur einige zu nennen. (21)

Die Erzählung, fremde Heere – oft Söldner – zögen brandschatzend durchs Land und die heimische Bevölkerung sei „Spielball fremder Mächte“, wurde zu einem archetypischen nationalen Trauma, vergleichbar in seiner Wirkung nur mit den Weltkriegen des 20. Jahrhunderts.(23)

Das eigene Land wird also im Gegensatz zu Frankeich oder England nicht als triumphierender Sieger militärischer Mythen, sondern als Opfer und Verlierer einer zerstörerischen Gewaltspirale gesehen.

Der Philosoph Friedrich Nietzsche sah in Bismarcks deutscher Einigung einen Triumph des Staates zu Lasten der Kultur. Für ihn standen Machtpolitik und kulturelle Größe in Opposition zueinander, wobei Nationalismus, Sozialismus, Anarchismus jeweils Ausdruck einer Massenkultur waren, die den wahren Geist erdrückt. Nach über 150 Jahren brachte die Politik Bismarcks verstärkte Zersplitterung, Armut und politischen Niedergang. 2026 werden die US-Hyperschallwaffen des Typs Dark Eagle auf deutschem Boden installiert und damit potenziert sich die Gefahr weiträumiger Vernichtung. Heute sind die verantwortlichen Politiker bestrebt, Deutschland kriegstüchtig zu machen und horrende Summen in die Kriegsvorbereitung zu stecken.

Die Angst, erneut „Schlachtfeld Europas“ zu werden, hat Deutschland durch die Jahrhunderte begleitet. Das ist heute, obwohl die Gefahr ein Vielfaches größer ist, nicht zu spüren. In der Wahl am 23. Februar 2025 haben fast drei Viertel der Wähler Parteien gewählt, die positiv zum Krieg stehen und bisher keine Impulse für diplomatische Lösungen auf den Weg gebracht haben. Die Aufarbeitung des Dreißigjährigen Krieges prägte die französisch-preußischen Einigungskriege, das Verhältnis zur Gewalt im Nationalsozialismus, und zunächst auch das friedenspolitische Leitbild der Bundesrepublik nach 1945.

Mit dem Kalten Krieg und der Teilung Deutschlands steigerte sich diese Furcht in der Vorstellung, stets „Frontstaat“ im Ost-West-Konflikt zu sein, was sich unter anderem in der starken Friedensbewegung der 1980er-Jahre zeigte. Immer wieder verbanden sich das Dreißigjährige-Krieg-Trauma, der Schrecken der Bombennächte des Zweiten Weltkriegs sowie die atomare Bedrohung zu einer Art „Kriegsangst-Syndrom“- Thomas Wolfe und Curzio Malaparte beschreiben diese Angst als tiefenpsychologischen Reflex, der aus historischen Erfahrungen erwächst und Deutschland zu besonderem Pessimismus und vorsichtiger Außenpolitik erzieht. (24)

Umfragen zeigen 2025, dass zwar etwa 45-59 Prozent der Menschen in Deutschland konkrete Sorgen haben, Ziel oder Schauplatz eines größeren militärischen Konflikts zu werden. Viele Deutsche empfinden zwar die gegenwärtigen Krisen – von geopolitischen Spannungen über Migrationsbewegungen bis hin zu politischen Polarisierungen – als beunruhigende Déjà-vus historischer Katastrophen. Sie bleiben aber auf dem bequemen Sofa sitzen, und schauen Fußball oder oberflächliche Talkshows. Wie ist es gelungen, die Friedensbewegung anlässlich der PershingII-Stationierung vor 45 Jahren so ins Abseits zu dirigieren?

Ursachen des schwindenden Wahrnehmens der aktuellen Gefahr

Das weitgehende Vergessen oder Verdrängen der Schrecknisse des Dreißigjährigen Krieges, der napoleonischen Kriege und des Zweiten Weltkriegs in der deutschen Bevölkerung scheint das Ergebnis verschiedener, miteinander verflochtener Ursachen zu sein: Besonders der Holocaust und die deutschen Kriegsverbrechen rückten mit der Aufarbeitung des Nationalsozialismus ins Zentrum der öffentlichen Erinnerungskultur. Dagegen trat die Beschäftigung mit eigenem Leid und Verlusten in den Hintergrund, aus Sorge, die Verbrechen könnten relativiert oder die falschen Lehren gezogen werden. Das ist der Fall: Die Absätze 3 (Volksverhetzung), 4 (wer öffentlich ... den öffentlichen Frieden stört, indem er die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft billigt, verherrlicht oder rechtfertigt – mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe) und 5 des Paragraphen 130 StGB stellen die Relativierung von NS-Verbrechen unter Strafe (bis drei Jahre). Damit ist auch garantiert, dass sich kein Historiker mit den Verbrechen der Nationalsozialisten beschäftigt, da immer die Gefahr der Relativierung bestehen könnte. Der ursprüngliche § 130 StGB (1871) lautete:

„Wer in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden Weise verschiedene Klassen der Bevölkerung zu Gewalttätigkeiten gegen einander öffentlich anreizt, wird mit Geldstrafen ist zu zweihundert Thalern oder mit Gefängnis bis zu zwei Jahren bestraft.“

Mit steigendem Wohlstand in der Nachkriegszeit, technologischem Fortschritt und gesellschaftlicher Modernisierung wurde der Blick zunehmend auf Gegenwart und Zukunft gerichtet.

Das Vergessen ist wohl ein komplexer gesellschaftlicher Prozess von Verdrängung, Umdeutung und selektiver Tradierung. Erinnerungskulturen sind dynamisch und spiegeln jeweils auch die Ziele und Ideale der aktuellen Gesellschaftsform wider.

Die Millionenproteste der Friedensbewegung gegen die Pershing-II-Raketen in den 1980er-Jahren und die heutige weitgehende Stille angesichts der geplanten Stationierung gefährlicherer Hyperschallraketen wie Dark Eagle lassen sich auf mehrere gesellschaftliche, politische und mediale Veränderungen zurückführen:

Die 1980er Jahre waren vom Kalten Krieg und der Angst vor einem konkreten Atomkrieg in Europa geprägt. Der NATO-Doppelbeschluss und damit die Stationierung der Pershing II und Cruise Missiles galt für viele in Westdeutschland als unmittelbare, existenzielle Bedrohung. Ein Atomkrieg schien unmittelbar real, mit Deutschland als Hauptschauplatz.

Heute ist die atomare Eskalation zwar wieder Thema, aber das Bedrohungsempfinden durch Raketen in Deutschland ist für die breite Bevölkerung wesentlich geringer – auch durch die mangelnde Sichtbarkeit und geringe Medienpräsenz neuer Waffensysteme.

In den 1980ern war die Friedensbewegung gesellschaftlich breit verankert. Kirchen, Gewerkschaften, Umweltgruppen und große Teile der SPD sowie die damals neue Partei Die Grünen engagierten sich aktiv. Die Proteste waren dementsprechend massenhaft und wurden von prominenten Persönlichkeiten und Kirchenführern unterstützt.

Heutige soziale Bewegungen sind stärker fragmentiert. Friedensgruppen sind weniger präsent, andere Themen (Klimakrise, soziale Gerechtigkeit) dominieren die gesellschaftliche Agenda.

Vor 45 Jahren begleiteten prominente Fürsprecher Pershing-Proteste und erzeugten eine hohe Identifikation und Dynamik. Die Medien waren präsent und berichteten über Menschenketten und bundesweite Aktionen, häufig unterstützten sie die Ziele des Protests oder sympathisierten offen mit den Zielen der Friedensbewegung.

Über neue Waffensysteme wie Dark Eagle wird heute kaum berichtet; ihre Stationierung bleibt für viele abstrakt, Details sind wenig bekannt, und eine breite öffentliche Diskussion findet praktisch nicht statt.

Die Proteste gegen die Pershing II waren das Ergebnis eines spezifischen historischen, politischen und gesellschaftlichen Kontextes – geprägt von der Angst vor einem Atomkrieg direkt vor der eigenen Haustür und getragen von einer massiven Friedensbewegung. Heute fehlt diese Struktur, das Bedrohungsgefühl ist diffuser, die öffentliche Aufmerksamkeit gering, und andere gesellschaftliche Themen stehen im Vordergrund.

Das liegt vor allem an der Berichterstattung in den Qualitätsmedien, die die Gefahr herunterspielen und über Friedensaktionen entweder nicht berichten oder sie diffamieren.

Somit haben vor allem diejenigen Politiker in Deutschland, die Kriegstüchtigkeit und Waffenlieferungen in die Ukraine predigen, leichtes Spiel.

Teil 1: Vergangenheit zur Ideologie wird: Britanniens unaufgearbeitete Erblast

Teil 4: Den Siegern gelingt die Verankerung des Narrativs vom imperialen Deutschlands

Teil 5: WKI: Debüt für die Warburg- und Dullesbrüder

Anmerkungen und Quellen

Wolfgang Effenberger, Jahrgang 1946, erhielt als Pionierhauptmann bei der Bundeswehr tiefere Einblicke in das von den USA vorbereitete "atomare Gefechtsfeld" in Europa. Nach zwölfjähriger Dienstzeit studierte er in München Politikwissenschaft sowie Höheres Lehramt (Bauwesen/Mathematik) und unterrichtete bis 2000 an der Fachschule für Bautechnik. Seitdem publiziert er zur jüngeren deutschen Geschichte und zur US-Geopolitik. Zuletzt erschienen vom ihm „Schwarzbuch EU & NATO“ (2020) sowie "Die unterschätzte Macht" (2022)

(1) https://www.dw.com/de/drei%C3%9Figj%C3%A4hriger-krieg-ein-grauen-das-deutschland-pr%C3%A4gte/a-43795737

(2) Antoine Prost/Jay Winter, Penser la Grande Guerre. Un essai d'historiographie, Paris 2004, S. 33.

(3) Briefwechsel Stalins mit Churchill, Attlee, Roosevelt und Truman 1941–1945, Berlin 1961, S. 254. – In seinem Buch The Gathering Storm, Boston 1948, S. VII, kommt Churchill auf den Begriff zurück.

(4) Wissenschaftlich wurde der Begriff erstmals Gegenstand in der Studie von Albert Muller, S. J.: La seconde guerre de trente ans, 1914–1945, Bruxelles/Paris 1947

(5) Wissenschaftlich wurde der Begriff erstmals Gegenstand in der Studie von Albert Muller, S. J.: La seconde guerre de trente ans, 1914–1945, Bruxelles/Paris 1947; vgl. Gerhard Hirschfeld: Der Erste Weltkrieg in der deutschen und internationalen Geschichtsschreibung. Aus: Politik und Zeitgeschichte. B 29-302004

(6) Hans-Ulrich Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd. 4: Vom Beginn des ersten Weltkriegs bis zur Gründung der beiden deutschen Staaten 1914–1949. München 2003Wehler, 2003, S. XIX, 985; Hans-Ulrich Wehler: Der zweite Dreißigjährige Krieg. Der Erste Weltkrieg als Auftakt und Vorbild für den Zweiten Weltkrieg. In: Spiegel special. 2004/1: Die Ur-Katastrophe des 20. Jahrhunderts., S. 138–143

(7) Bei der Verwendung des Begriffs stützt sich Mayer auf Aussagen von Jean Jaurès und Theobald von Bethmann Hollweg, die beide schon vor Kriegsausbruch 1914 angesichts der internationalen Konfliktlage vor einem neuen Dreißigjährigen Krieg warnten (S. 313 f.).

(8) Vgl Enzo Traverso: Moderne und Gewalt. Eine europäische Genealogie des Nazi-Terrors. Köln 2003,

(9) https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichtswissenschaft

(10) A. J. Mayer, Adelsmacht und Bürgertum. Die Krise der europäischen Gesellschaft 1848–1914, München 1984, S. 325.

(11) Arno J. Mayer Der Krieg als Kreuzzug. Das Deutsche Reich, Hitlers Wehrmacht und die „Endlösung“, s. 49

(12) Ebda.

(13) Ebda. S. 50

(14) Ebda. S. 65

(15) Ebda. S. 24

(16) Wolfgang Effenberger/ Willy Wimmer: Wiederkehr der Hasardeure, Höhr-Grenzhausen 2014, S.268

(17) Ebda. S. 267

(18) https://de.wikipedia.org/wiki/Drei%C3%9Figj%C3%A4hriger_Krieg

(19) https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Bevölkerkungsrückgang_im_HRRDN_nach_dem_Dreißigjährigen_Krieg.PNG, gemeinfrei

(20) Quelle: Thomas Mann: Deutsche Hörer!

Europäische Hörer! Darmstadt 1986, Rückseitenklappe

(21) Vgl. Wolfgang Effenberger: Geoimperialismus, Rottenburg 2016

(22) Wolfgang Effenberger: GEO-Imperialismus Die Zerstörung der Welt, Rottenburg 2016, S. 53

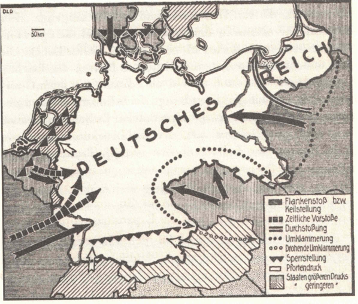

Otto Maull: Politische Geographie, Berlin 1925, Bausteine zur Geopolitik, S. 333, Fig. 18

(24) https://de.wikipedia.org/wiki/German_Angst

+++

Dank an den Autor für das Recht zur Veröffentlichung des Beitrags.

+++

Bildquelle: imagoDens / shutterstock

+++

Ihnen gefällt unser Programm? Machen wir uns gemeinsam im Rahmen einer "digitalen finanziellen Selbstverteidigung" unabhängig vom Bankensystem und unterstützen Sie uns bitte mit der:

Spenden-Kryptowährung „Nackte Mark“: https://apolut.net/unterstuetzen/#nacktemark

oder mit

Bitcoin: https://apolut.net/unterstuetzen#bitcoin

Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie hier: https://apolut.net/unterstuetzen/

+++

Bitte empfehlen Sie uns weiter und teilen Sie gerne unsere Inhalte in den Sozialen Medien. Sie haben hiermit unser Einverständnis, unsere Beiträge in Ihren eigenen Kanälen auf Social-Media- und Video-Plattformen zu teilen bzw. hochzuladen und zu veröffentlichen.

+++

Abonnieren Sie jetzt den apolut-Newsletter: https://apolut.net/newsletter/

+++

Unterstützung für apolut kann auch als Kleidung getragen werden! Hier der Link zu unserem Fan-Shop: https://harlekinshop.com/pages/apolut