Die Europäer haben sich in den späten Jahren des Kalten Krieges erfolgreich gegen die Zumutungen des amerikanischen Imperiums gewehrt. Heute würden sie nicht im Traum an derartige Anstrengungen denken. Eine Reise durch Deutschland.

Ein Meinungsbeitrag von Patrick Lawrence.

Wenn ich an Deutschland denke, fällt mir immer ein einziger, kurzer Satz ein. Was auch immer das konkrete Thema sein mag, früher oder später kommen mir drei Worte in den Sinn, die mir – und vielen anderen – das Wesen dieser Nation und ihren Platz in der Welt zu beschreiben scheinen:

„Deutschland ist Hamlet.“

Lange Zeit schrieb ich diese prägnante Feststellung Gordon Craig zu, einem der großen deutschen Historiker des 20. Jahrhunderts. Craig (Deutschland, 1866–1945; Die Deutschen) war für pointierte Beobachtungen dieser Art bekannt. Er sah Deutschland als eine Nation, die in der Geschichte zwischen ihren humanistischen Errungenschaften (Goethe et al., Kant et al., Thomas Mann et al.) und ihrer bedauerlichen Abhängigkeit von verschiedenen Formen absoluter Macht gespalten war.

Mit der Zeit entdeckte ich, dass der wahre Urheber dieses exquisiten Zitats Ferdinand Freiligrath (1810–1876) war – ein Dichter und politischer Radikaler, der sich und sein Werk der Demokratiebewegung widmete, die zur – gescheiterten – Revolution von 1848 führte. Freiligrath verglich Deutschland 1844 mit Shakespeares berühmter gespaltener Figur – aus Frustration über den einheimischen Konservatismus, der Deutschland von dem großen Wandel abhielt, den er als dringendste Notwendigkeit seiner Zeit ansah.

Ich sehe nicht, dass Freiligraths Aussage das aufhebt, was Craig mehr als ein Jahrhundert später meinte. Und ich glaube nicht, dass die Charakterisierung Deutschlands als … ja, was? … als zutiefst ambivalente Nation die Bedeutung aufhebt, die dieser Begriff in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts fast zwangsläufig erlangte.

Die Geografie erweist sich im Fall Deutschlands – wie in vielen anderen Fällen – als Schicksal. Es ist sowohl nach Westen zur atlantischen Welt als auch nach Osten zur eurasischen Landmasse ausgerichtet. Ambiguität hat folglich die Geschichte seiner Beziehungen in beide Richtungen geprägt. Otto von Bismarck pflegte während seiner Kanzlerjahre von 1871 bis 1890 gute Beziehungen zu Russland. Damals wurde Deutschland erstmals zu Deutschland, und der gefeierte Reichskanzler zeigte der Welt, was Realpolitik bedeutete.

Dann kamen die beiden Weltkriege und Deutschlands verheerende Feldzüge – sowohl nach Osten als auch nach Westen.

In der Nachkriegszeit versteht man diese Ambivalenz, diesen Zustand des „Dazwischen“, am besten nicht als Deutschlands Bürde, sondern als ein großes Geschenk. Und mit diesem Geschenk hätte Deutschland uns allen ein weiteres machen können – das Geschenk einer Brücke zwischen Ost und West.

Wie anders wäre unsere Welt nach 1945, wenn Deutschland seinem Schicksal überlassen worden wäre und, indem es wahrhaftig es selbst blieb, der Welt das geboten hätte, was es in einzigartiger Weise zu geben vermochte.

Die Nachkriegsordnung

In diesem Kontext sollten wir die Entstehung der Nachkriegsordnung in Deutschland und die aktuelle Entwicklung der Bundesrepublik verstehen. Die Deutschen waren nicht für den Kalten Krieg und seine West-Ost-Gegensätze geschaffen – so zerstörerisch diese auch für die bemerkenswerte Entfesselung menschlicher Sehnsüchte nach 1945 waren.

Das besiegte Deutschland gehörte zu Washingtons wichtigsten Klienten, als sich die USA – kurz zuvor noch sein Verbündeter – gegen die Sowjetunion wandten und die globale Vormachtstellung Amerikas anstrebten. Dies hat Deutschland und den Deutschen sehr geschadet. Das Deutschland der unmittelbaren Nachkriegsjahre, Konrad Adenauers Deutschland, war ein Wiederaufbauprojekt. Für den ersten Kanzler der neuen Bundesrepublik zählte der Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft zu seinen höchsten Prioritäten.

Deutschland unter Adenauer – einem Antikommunisten, einem Europäer und einem frühen Befürworter der NATO – war ein wohlerzogenes Land in US-amerikanischer Abhängigkeit. Doch Anfang der 1960er-Jahre, während der Ära John F. Kennedys, keimten in Washington erneut Bedenken hinsichtlich der künftigen Rolle Westdeutschlands im Kalten Krieg auf. Und da, wohin Deutschland sich hinbewegen würde, würde sich auch der Kontinent hinbewegen – so lautete damals die Argumentation.

Diese Sorge war nicht unbegründet. Ein Jahrzehnt nach der Teilung Deutschlands durch den Eisernen Vorhang begann die Bundesrepublik dank ihres Wirtschaftswunders – das ebenso wenig ein Wunder war wie das japanische Nachkriegswunder – zu prosperieren. Die Deutschen begannen, ihren Blick nach außen zu richten. Zu gegebener Zeit wandten sie sich gen Osten, in Richtung Sowjetunion. Deutschland war eine Industrienation mit einer rohstoffreichen Nachbarschaft – und Europa blickte in dieselbe Richtung. Genau darüber begannen sich Washingtons politische Eliten Sorgen zu machen.

Zu diesem Zeitpunkt galt es für diese Kreise als selbstverständlich, dass die nationalen Sicherheitsinteressen der USA und das globale Angebot und die Nachfrage nach Energie mehr oder weniger untrennbar miteinander verbunden waren. Der Fall Enrico Mattei kann als Maßstab für die Besorgnis der USA dienen.

Mattei war ein hochrangiger Beamter in Rom, der nach der Kapitulation Italiens die Erdölbestände des faschistischen Regimes in die allgemein als ENI bekannte Ölgesellschaft umstrukturierte. Mattei hatte ehrgeizige Ziele für ENI – und angesichts der vielen von ihm ausgehandelten Vereinbarungen verfolgte er eine bemerkenswerte Politik.

Unter anderem räumten ENI-Verträge drei Viertel der Gewinne den Nationen ein, die über die Reserven verfügten – ein damals beispielloser Prozentsatz. 1960 schloss Mattei ein großes, sehr bedeutendes Ölabkommen mit der Sowjetunion ab – wiederum zu Bedingungen, die weit über die unter westlichen Ölkonzernen üblichen, ausbeuterischen Verträge hinausgingen. Dies war ein gewagter Schritt, wie Mattei bald erkannte. Daraufhin erklärte er, er habe das Erdölmonopol, das die USA lange Zeit genossen hätten, gebrochen oder zumindest dazu beigetragen, es zu brechen.

Eisenhowers Nationaler Sicherheitsrat griff Mattei bereits seit Ende der 1950er-Jahre an, weil er gegen amerikanische Interessen agiere. Das Abkommen mit der Sowjetunion schien ein besonders schwerer Schlag gegen diese Interessen zu sein. Zwei Jahre nach der Unterzeichnung dieses Abkommens kam Mattei bei einem Flugzeugabsturz auf dem Weg von Sizilien nach Mailand ums Leben. Jahrzehntelange Ermittlungen folgten. Im Jahr 1997 berichtete die Turiner Tageszeitung La Stampa, die Justizbehörden in Rom seien zu dem Schluss gekommen, dass eine an Bord platzierte Bombe Matteis Flugzeug in der Luft zur Explosion gebracht habe.

Obwohl der Fall Mattei offiziell noch immer nicht aufgeklärt ist, gibt es inzwischen zahlreiche Hinweise darauf, dass er Opfer eines Attentats der CIA wurde – im Rahmen ihrer nicht unbekannten Zusammenarbeit mit der Mafia, möglicherweise mit Duldung des französischen Geheimdienstes.

Der Kern des transatlantischen Konflikts war von Anfang an klar: Die Europäer betrachteten Verträge mit der Sowjetunion lediglich als Geschäft – als solide, logische Wirtschaftspolitik; für die USA waren sie Instrumente mit gefährlichen geopolitischen Folgen.

Und genau in dieser Frage geraten Deutschland und die USA seit Jahrzehnten immer wieder aneinander.

Infrastruktur der Interdependenz

Das sowjetische und postsowjetische Russland war bis vor Kurzem zweifellos ein wichtiger Markt für deutsche Produkte und Dienstleistungen. Russlands Importe deutscher Industriegüter sorgten jahrelang für eine positive Handelsbilanz. Doch das wichtigste Ereignis für die Deutschen verlief in die entgegengesetzte Richtung, wie die Handelsbilanz schließlich zeigte: Russland brauchte deutsche Industriegüter, weil es industriell schwach aufgestellt war, und Deutschland benötigte dringend russische Ressourcen, da es rohstoffarm ist.

Große Mengen preiswerter Energie aus Russland sowie Exporte hochwertiger, auf den Weltmärkten erfolgreicher Industriegüter: Die Deutschen sprachen oft von diesem Wirtschaftsmodell, das den Erfolg ihres Landes über viele Jahre hinweg begünstigte – wehmütig, sollte ich hinzufügen, denn dieses Modell lag zum Zeitpunkt meiner Deutschlandreise bereits seit einigen Monaten in Trümmern.

Anfang 1982 begannen staatliche russische Unternehmen mit den Arbeiten an der Transsibirischen Pipeline, einem der Großprojekte der späten Sowjetzeit. Es handelte sich um eine 6.000 Kilometer lange Pipeline – genauer gesagt: ein Pipelinenetz –, das Erdgas über verschiedene Routen von Sibirien in Richtung Westen zu den europäischen Märkten transportieren sollte. Die Transsibirische Pipeline war nicht die erste ihrer Art, aber die ehrgeizigste. Sie trug maßgeblich zur Festigung der sowjetisch-europäischen Beziehungen bei.

Und damit kommen wir zur Infrastruktur der Interdependenz – wir kommen zum Thema Gaspipelines. Diese Geschichte reicht von den 1980er-Jahren bis zum 26. September 2022, als das Biden-Regime am helllichten Tag eine gerade fertiggestellte Erdgaspipeline unter der Ostsee zwischen Russland und Deutschland zerstörte.

Die Leser werden sich sicherlich an den Schock erinnern, als im September 2022 die Nachricht kam, dass die Nord-Stream-Pipelines sabotiert worden waren. Doch wo lag – mit ein wenig Geschichte im Hinterkopf – der Grund für diesen Schock?

So dramatisch die Nord-Stream-Explosionen auch wirkten, waren sie nicht mehr als eine recht einfallslose Fortsetzung der transatlantischen Außen- und Sicherheitspolitik Washingtons über Jahrzehnte hinweg? Man könnte es den „Schock des Nichts-Neuen“ nennen.

Ebenso schockierend war für mich ein Video mit Präsident Biden, in dem er mit verblüffender Indiskretion erklärte, die USA würden es niemals zulassen, dass Nord Stream in Betrieb gehe – und man sei bestens darauf vorbereitet, die Pipeline zu zerstören. Dies geschah kurz vor dem eigentlichen Ereignis.

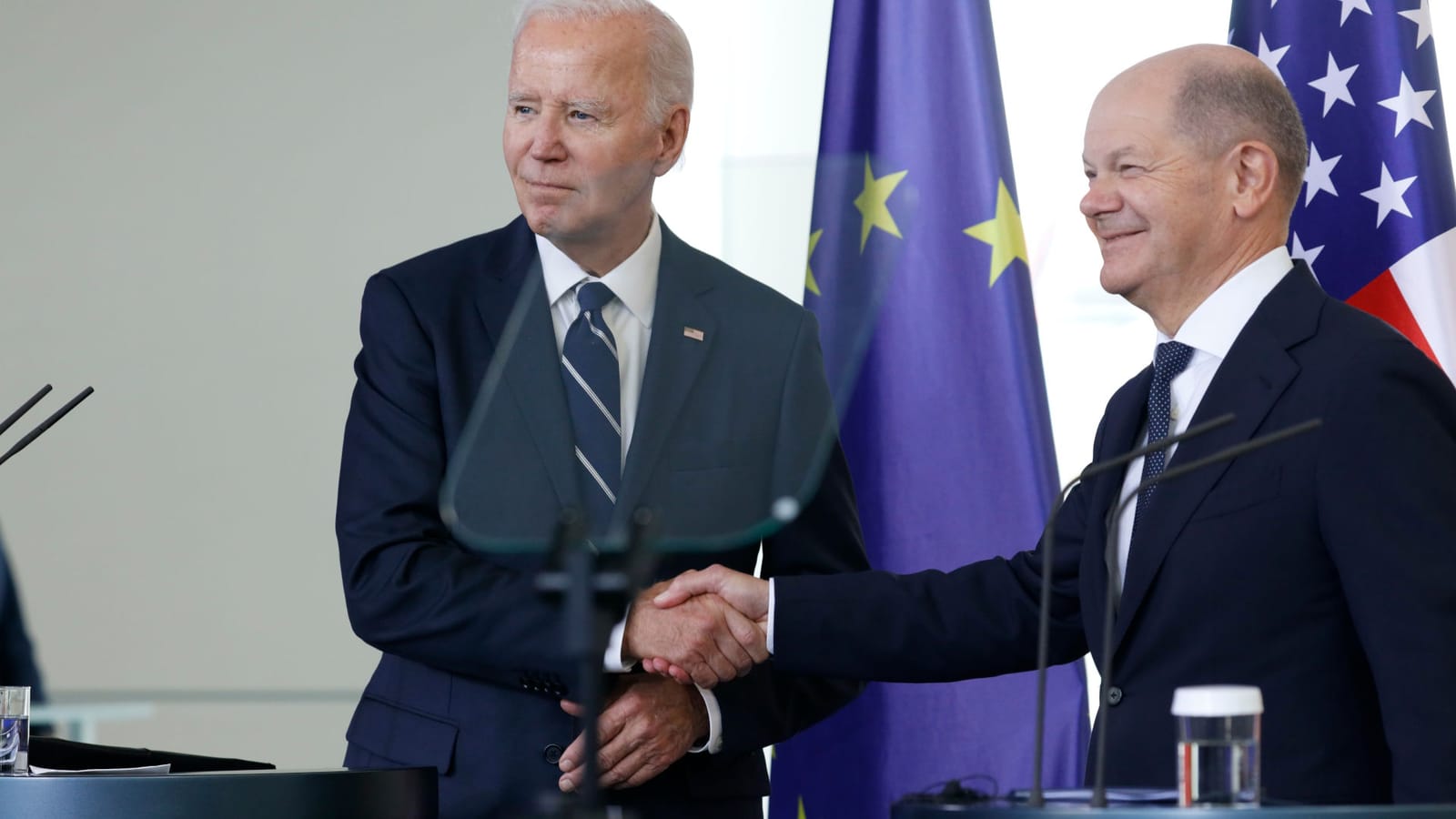

Und noch ein Schock: Biden machte diese teuflische Aussage, während Olaf Scholz, der damalige deutsche Bundeskanzler, wie ein eingeschüchterter Schuljunge neben ihm stand – nachdem beide private Gespräche im Oval Office beendet hatten. Im Nachhinein ist es nicht schwer, sich vorzustellen, worüber gesprochen wurde.

Mit einer fast 30-jährigen Geschichte – von der Planung über den Bau und Betrieb bis hin zur Zerstörung – waren die Nord-Stream-Pipelines mindestens ebenso bedeutend wie das frühere Projekt von Sibirien nach Europa. Ich bin vorsichtig: Während das transsibirische Netz die russisch-europäischen Beziehungen förderte, hätte Nord Stream die Wirtschaftsbeziehungen Deutschlands zur Russischen Föderation – und damit auch zu Europa – über ein Maß hinaus gefestigt, das nicht so leicht zu zerschlagen gewesen wäre.

Die erste Machbarkeitsstudie für Nord Stream 1 wurde 1997 in Auftrag gegeben. Wie später auch bei Nord Stream 2 sollte die Route unter der Ostsee von sibirischen Gasfeldern nach Lubmin führen, einem Hafen an der deutschen Ostseeküste. Berlin und Moskau unterzeichneten 2005 eine gemeinsame Absichtserklärung, und Nord Stream 1 ging sechs Jahre später in Betrieb. Mit der Planung von Nord Stream 2 – und deutsche Unternehmen waren erneut die führenden europäischen Partner der russischen Gazprom – wurde das Verhältnis zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten erneut schwierig.

Gazprom und die Europäer unterzeichneten 2015 die entsprechenden Verträge. Dies war ein Jahr, nachdem Washington den Putsch in der Ukraine angezettelt hatte, ein Jahr, nachdem Moskau die Krim annektiert hatte, ein Jahr, nachdem die Regierung Barack Obamas begonnen hatte, das bis heute nicht enden wollende verschärfte Sanktionsregime zu verhängen.

Die Deutschen verstanden Nord Stream – genauso wie zuvor die Transsibirische Pipeline – als ein wirtschaftliches Projekt: sinnvoll und wertvoll. Die europäischen Investitionen beliefen sich auf 9,5 Milliarden Euro. Nord Stream 2 sollte die Kapazität von Nord Stream 1 verdoppeln. Zusammen würden die vier Pipelines – je zwei Stränge, Nord Stream 1 und 2 – jährlich 110 Milliarden Kubikmeter Erdgas nach Deutschland liefern und auf die europäischen Märkte verteilen – genug, um nach den mir vorliegenden Schätzungen 40 bis 50 Prozent des jährlichen deutschen und europäischen Bedarfs zu decken.

Angela Merkel, die damalige Bundeskanzlerin, verteidigte die Vorteile des Projekts unnachgiebig, selbst als die USA Nord Stream 2 immer schriller – und immer bedrohlicher – als einen Fehler mit schwerwiegenden geopolitischen Folgen angriffen. Merkel war zwar eine überzeugte Transatlantikerin, aber in dieser Sache blieb sie hartnäckig. Man erinnere sich: Deutschland hatte sich zu diesem Zeitpunkt – nach dem Reaktorunfall in Fukushima – bereits zur Stilllegung aller Atomkraftwerke verpflichtet.

Doch auch die USA blieben hartnäckig. Während Donald Trumps erster Amtszeit versuchten sie mit allen Mitteln, den Bau von Nord Stream 2 zu stoppen – nicht zuletzt durch die üblichen Sanktionsdrohungen und Sekundärsanktionen gegen europäische Industriezulieferer und beteiligte Banken.

Richard Grenell, ab 2019 Trumps kompromissloser Botschafter in Berlin, schickte Drohbriefe an deutsche Unternehmen, die an der Pipeline beteiligt waren. Ich erinnere mich gut daran, wie einige europäische Banken und Industrieunternehmen zu zögern begannen. Auch im Bundestag waren die angespannten Nerven deutlich zu spüren.

Man muss Merkel zugutehalten, dass sie nicht nachgab – und sich scheinbar durchsetzen konnte. Der Bau von Nord Stream 2, der 2018 begonnen hatte, wurde im Sommer 2021 abgeschlossen. Doch zu diesem Zeitpunkt waren Trump und seine Leute bereits nicht mehr an der Macht – sondern das Biden-Regime. Dies markierte den Anfang vom Ende des Nord-Stream-Projekts – des gesamten Projekts.

Kurz nachdem Joe Biden im Januar 2021 sein Amt antrat, gerieten er und seine Berater für nationale Sicherheit ins Straucheln. Das war vorhersehbar: Die US-Außenpolitik während der Jahre Joe Bidens war ein einziger Fehlschlag nach dem anderen.

Im Mai 2021, wenige Monate vor der Fertigstellung von Nord Stream 2, hob Washington alle Sanktionen auf, die Trump gegen die Nord Stream AG verhängt hatte – ein Konsortium, zu dem Gazprom und vier europäische Unternehmen gehören. Dies schien ein erstaunliches Zurückrudern vom jahrelangen – je nach Zählweise jahrzehntelangen – Druck zu sein, den Washington auf die Deutschen ausgeübt hatte.

Endlich schien man in Washington zu dem Schluss gekommen zu sein, dass der Versuch, die gegenseitige Abhängigkeit Europas und seines östlichen Nachbarn zu unterbinden, dem Versuch gleichkommt, Wasser am Abfließen zu hindern. So kam es zumindest mir vor. Ein Sieg für die Deutschen, dachte ich – ein Triumph für Deutschland, für Europa, für die Sache der konstruktiven Zusammenarbeit mit der Russischen Föderation.

Doch schon bald wurde klar, dass diejenigen, die Biden um sich geschart hatte, in Wirklichkeit besessen davon waren, Nord Stream 2 daran zu hindern, Russland und Westeuropa in einer für beide Seiten vorteilhaften Symbiose zu verbinden. Zu diesen Politikern zählten unter anderem Jake Sullivan, Bidens ideologisch geprägter Nationaler Sicherheitsberater, und Antony Blinken, Bidens Außenminister.

Blinken hatte seine Abschlussarbeit Jahre zuvor einer Studie über das umstrittene Projekt der Transsibirischen Pipeline aus der Reagan-Ära gewidmet. Diese Studie wurde später unter dem Titel Ally Versus Ally: America, Europe, and the Siberian Pipeline Crisis (Verbündeter gegen Verbündeter: Amerika, Europa und die Krise der Transsibirischen Pipeline) veröffentlicht. Darin argumentierte Blinken energisch, es sei ein geopolitisches Gebot, Deutschland und Russland am Bau weiterer Pipelines wie der Transsibirischen Pipeline zu hindern.

So kam es, dass das Regime von Joe Biden, das zuvor bei jedem Schritt stolperte, bald zu jenem Mittel griff, das man von den USA erwarten kann, wenn sie nicht in der Lage sind, ihre Macht auf eine Weise zu demonstrieren, die den Anschein von Anstand und respektabler Staatskunst erweckt – wenn alle legalen, grenzwertig legalen oder tatsächlich illegalen, aber scheinbar legalen Zwangsmittel versagen: Als Nord Stream 2 betriebsbereit war, begannen sie mit der Planung einer völlig illegalen Geheimoperation.

Der Dezember 2021 war ein angespannter Monat hinsichtlich der Beziehungen des Atlantischen Bündnisses zu Russland. Wie sich die Leser erinnern werden, schickte Moskau zwei Vertragsentwürfe nach Westen – einen nach Washington und einen an das NATO-Hauptquartier in Brüssel –, als vorgeschlagene Grundlage für Gespräche über einen für beide Seiten vorteilhaften neuen Sicherheitsrahmen in Europa.

Während Bidens Weißes Haus diese Vertragsentwürfe sofort als unseriös abtat, drängte es Moskau durch schwere Waffenlieferungen an das Kiewer Regime gezielt so weit, dass Russland keine andere Wahl hatte, als militärisch in der Ukraine einzugreifen.

In diesem Monat geschah noch etwas anderes. Da die Leute um Biden überzeugt waren, Russland zu einem militärischen Vorgehen in der Ukraine provozieren zu können, wussten sie, dass sie sich damit eine Gelegenheit schaffen würden: Sie würden somit die Erlaubnis erhalten, mit neuen, abenteuerlichen Mitteln zu reagieren, sobald Moskau diesen Schritt machte.

Auf die Nord-Stream-Explosionen folgten allerlei Albernheiten. Die New York Times nannte die Explosionen „ein Mysterium“. Die Deutschen, Dänen und Schweden gaben vor, offizielle Untersuchungen durchzuführen, stellten diese jedoch umgehend ein, da sie entweder keine Beweise für die Verantwortlichkeit fanden oder ihre Ergebnisse nicht veröffentlichen konnten. Vertreter des Biden-Regimes deuteten an, die Russen hätten möglicherweise ihre eigenen Industrieanlagen zerstört – das Nonplusultra aller Albernheiten.

Die US-Brigaden für Desinformation berichteten später, ihre Ermittlungen hätten zu abtrünnigen Ukrainern geführt – die bekannte These von sechs Personen in einem gemieteten Segelboot.

Im August vergangenen Jahres setzten die Deutschen dem Ganzen die Krone auf und erließen einen Haftbefehl gegen einen Ukrainer, der nur als Volodymyr Z. identifiziert wurde, wegen des Verdachts, an den Explosionen beteiligt gewesen zu sein.

Keine Sorge: Von Volodymyr Z. werden wir nie wieder etwas hören.

Die Zerstörung der Nord-Stream-Pipeline stellt nun einen großen Einschnitt für die Deutschen dar. Das alte Modell – russische Energie importieren, hoch entwickelte deutsche Produkte exportieren – scheint endgültig zerbrochen zu sein. Viele Deutsche sagten mir, dass sich dies als irreparabel erweisen werde.

Langfristig betrachtet, frage ich mich jedoch, ob Deutschlands natürliche Hingabe an die Sache der Interdependenz jemals vollständig ausgelöscht werden kann. Gespräche mit Deutschen vermittelten mir den starken Eindruck, dass diese Geschichte noch nicht zu Ende ist.

Hamlet, so scheint es mir, lauert immer noch unter ihnen.

Quellen und Anmerkungen

Patrick Lawrence ist ein langjähriger Auslandskorrespondent, hauptsächlich für die International Herald Tribune, Kolumnist und Essayist, Dozent und Autor. Zuletzt veröffentlichte er „Journalisten und ihre Schatten“. Weitere Bücher sind „Time No Longer: Americans After the American Century“.

+++

Dieser Beitrag erschien zuerst in einer längeren Version in Englisch am 23. April 2025 auf consortiumnews.com.

+++

Wir danken dem Autor für das Recht zur Veröffentlichung dieses Beitrags.

+++

Bild: Joseph Biden (US-Präsident a.D.) und Olaf Scholz (deutscher Bundeskanzler a.D.)

Bildquelle: Juergen Nowak / shutterstock

+++

Ihnen gefällt unser Programm? Machen wir uns gemeinsam im Rahmen einer "digitalen finanziellen Selbstverteidigung" unabhängig vom Bankensystem und unterstützen Sie uns bitte mit der:

Spenden-Kryptowährung „Nackte Mark“: https://apolut.net/unterstuetzen/#nacktemark

oder mit

Bitcoin: https://apolut.net/unterstuetzen#bitcoin

Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie hier: https://apolut.net/unterstuetzen/

+++

Bitte empfehlen Sie uns weiter und teilen Sie gerne unsere Inhalte in den Sozialen Medien. Sie haben hiermit unser Einverständnis, unsere Beiträge in Ihren eigenen Kanälen auf Social-Media- und Video-Plattformen zu teilen bzw. hochzuladen und zu veröffentlichen.

+++

Abonnieren Sie jetzt den apolut-Newsletter: https://apolut.net/newsletter/

+++

Unterstützung für apolut kann auch als Kleidung getragen werden! Hier der Link zu unserem Fan-Shop: https://harlekinshop.com/pages/apolut