Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Deutschland 1949 durch den Eisernen Vorhang geteilt, und die USA übernahmen maßgeblich die Leitung des Wiederaufbaus im Kalten Krieg. Diese Teilung war nicht nur geografischer Natur, sondern stellte auch eine psychologische Verstümmelung dar. Eine Reise durch Deutschland.

Ein Meinungsbeitrag von Patrick Lawrence.

Ich erinnere mich an einen jener besonderen Momente, als Olaf Scholz am 7. Februar 2022 nach einem vertraulichen Gespräch im Oval Office des Weißen Hauses bei einer Pressekonferenz neben Präsident Joe Biden stand.

Bei dieser Gelegenheit erklärte Biden, falls russische Streitkräfte ukrainisches Territorium betreten sollten – und er war sich inzwischen sicher, dass die Russen keine andere Wahl hatten, als dies zu tun –,

„dann wird es kein Nord Stream 2 mehr geben. Wir werden dem ein Ende setzen.“

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sich die Videoaufzeichnung dieses Ereignisses anzusehen. Was sehen wir in diesen beiden Männern? Betrachten wir ihr Verhalten, ihre Gesten, ihre Mimik, und was jeder von ihnen sagte und was nicht – und interpretieren wir so viel wie möglich in sie hinein. Ich lese eine 77-jährige Geschichte.

In Biden erkennen wir einen Mann, der mit ruhiger, sachlicher Gelassenheit seine Absicht erklärt, eine kostspielige deutsche Industrieanlage zu zerstören – ein Projekt eines Landes, das durch den Mann neben ihm vertreten wird. Auffällig ist seine souveräne Haltung, die beiläufige Handbewegung, mit der er seine Gleichgültigkeit gegenüber den Interessen und der Souveränität eines engen Verbündeten demonstriert.

Bis vor Kurzem schrieb ich Bidens erstaunliche Grobheit im Umgang mit Scholz seiner Schamlosigkeit zu – einer Eigenschaft, die Biden während seiner gesamten politischen Karriere begleitete. Doch rückblickend, im Lichte all dessen, was diesem Moment vorausging, beurteile ich ihn nun anders: Nach Jahrzehnten überheblicher Dominanz innerhalb des Atlantischen Bündnisses sah Biden offenbar keinen Grund mehr, die hegemonialen Ansprüche der USA noch zu verschleiern. In der oben verlinkten Aufnahme sehen wir das Gesicht eines Mannes, der mit boshafter Genugtuung rohe Macht ausübt.

Scholz hingegen stand, dem Protokoll entsprechend, am Rednerpult und schwieg zu Bidens Äußerung. Sein Verhalten deutet darauf hin, dass er weder überrascht noch empört war. Vielmehr wirkt er resigniert, besorgt, leicht bedrückt – und in gewisser Weise unterwürfig. In seinem Gesicht lese ich die Besorgnis eines Soldaten, der gerade den düsteren Schlachtplan seines Vorgesetzten akzeptiert hat. Ich vermute, er fragte sich auch, wie zum Teufel er dies nach seiner Rückkehr nach Berlin seiner Regierung und den Deutschen erklären wird.

Der beste Weg, diesen überaus bedeutsamen Anlass zu verstehen – einen Moment, der in den Annalen der transatlantischen Diplomatie als einzigartig oder zumindest nahezu einzigartig gelten muss –, besteht darin, zunächst zurückzublicken und dann nach vorn.

Wie viel Zeit liegt zwischen dem Deutschland der frühen 1980er-Jahre unter Helmut Schmidt und dem Deutschland von Olaf Scholz – einem Deutschland, das vierzig Jahre später recht schüchtern gemeinsam mit den USA vor der Weltpresse stand?

Schmidt, ein Sozialdemokrat, der der Ostpolitik Willy Brandts zugeneigt war, verteidigte gemeinsam mit anderen Europäern die deutschen Interessen gegen die unbeholfenen Versuche von Präsident Ronald Reagan, ihnen die Disziplin des Kalten Krieges aufzuzwingen.

Scholz, ein Sozialdemokrat ganz anderer Prägung, war nicht bereit, Deutschland gegenüber Biden zu verteidigen – selbst dann nicht, als die Souveränität der Bundesrepublik auf dem Spiel stand.

Wie konnte es so weit kommen? Nachdem ich einige Tage in einer Stadt verbracht hatte, die einst vom Eisernen Vorhang geteilt war – und noch länger an anderen Orten in Deutschland –, kam ich zu der Überzeugung, dass die Politik des Kalten Krieges und der Nachkriegszeit allein keine ausreichende Erklärung für diese Entwicklung bietet.

Nein, wie ich im Laufe meiner jahrzehntelangen Tätigkeit als Korrespondent oft feststellen konnte, muss man sich voll und ganz der Psychologie und der Kultur zuwenden, um Politik und Geschichte zu verstehen – wobei Letztere in gewissem Maße ein Ausdruck der Ersteren ist.

Nachkriegsbesatzungszonen

Die Pläne der Alliierten für die 1945 besiegten Nationen – die schon bald vollständig den Vorstellungen der USA entsprachen – waren durchweg ehrgeizig. Auf der Potsdamer Konferenz, wenige Monate nach dem Untergang des Dritten Reiches, teilten Churchill, Truman und Stalin Deutschland in vier Besatzungszonen auf: Großbritannien, Frankreich, die USA und die Sowjetunion sollten jeweils eine Zone verwalten.

Berlin lag innerhalb der sowjetischen Besatzungszone, wurde jedoch ebenfalls unter den vier Mächten aufgeteilt. Millionen von Deutschen mussten aus den von den Nazis eroberten Gebieten repatriiert werden – ein schmutziges Unterfangen, das von unzähligen, kaum je öffentlich thematisierten Leiden geprägt war.

Unmittelbar darauf begann ein Programm zur Entnazifizierung, während gleichzeitig das deutsche Militär abgebaut werden sollte. Beide Vorhaben waren jedoch, gelinde gesagt, äußerst komplex, da das Kriegsbündnis des Westens mit Moskau bald dem beginnenden Kalten Krieg wich – einem Konflikt, den die Regierung von Harry S. Truman aktiv herbeizuführen suchte. Doch es war in den Herzen und Köpfen der Deutschen, wo der Umbau des Reichs – des Landes – in eine neue Richtung kippte, von einer Zielsetzung hin zur Anmaßung. Dies war eine psychologische Operation, deren Ausmaß und Tiefenwirkung seither wohl unerreicht geblieben ist.

Nur die Japaner erlebten nach 1945 eine vergleichbare Umwälzung. Dieses Projekt begann im Geiste des „New Deal“ von Franklin D. Roosevelt. Es dauerte jedoch kaum ein oder zwei Jahre, bis die Ideologen des Kalten Krieges diese hehren Ideale aufgaben – zugunsten der harten Realität des Antikommunismus der späten 1940er- und frühen 1950er-Jahre. Die Japaner nennen diesen Bruch, nicht ohne gedämpftem Groll, den „umgekehrten Kurs“.

Ich weiß nicht, wie die Deutschen diese Wende bezeichnen – aber das Ergebnis war letztlich dasselbe. Die Grundausrichtung des Projekts änderte sich auf beiden Seiten der Welt nicht. Es ging nicht darum, echte demokratische Experimente zu fördern oder Demokratie „von unten“ zu etablieren – so wie die orthodoxen Historiker diese Zeit gerne darstellen. Vielmehr ging es darum, Deutschland und Japan als Fußsoldaten im Kalten Krieg heranzuziehen

Die vorgetäuschte Demokratisierung, bei gleichzeitiger Kultivierung von Unterwerfung – das war das eigentliche Nachkriegsprojekt. Oder anders gesagt: Dass Deutschland und Japan in den Nachkriegsjahrzehnten zu Demokratien wurden, geschah nicht wegen, sondern vielmehr trotz des amerikanischen Einflusses.

In der US-amerikanischen Besatzungszone übernahmen uniformierte und zivile Beamte die Kontrolle über sämtliche Informationskanäle. Alle Zeitungen, Zeitschriften und Radiosender wurden geschlossen. Amerikanische Journalisten – einige von ihnen machten später glänzende Karrieren – wurden beauftragt, die deutschen Medienlandschaften im Sinne der neuen Demokratie neu zu gestalten.

Die propagandistischen Maßnahmen, die diese Neuerfindung der Massenmedien begleiteten – mit zunehmender Tendenz zur antisowjetischen Agitation – waren immens. Sie reichten von umfassenden Programmen zur „Umerziehung“ über Radio-Talkshows bis hin zu massenhaft verteilten Flugblättern. Die einschlägige Literatur vermittelt den Eindruck eines Unterfangens, in dem kein gesprochenes oder geschriebenes Wort und kein Bild der Kontrolle durch die Behörden entgehen konnte.

Ein kurzer Exkurs:

Eine der unvergesslichsten Fernsehsendungen meiner frühen Kindheit war die beliebte Krimiserie Highway Patrol (Autobahnpolizei). Auch nach vielen Jahren erinnere ich mich noch gut an diese Folgen. Die wöchentliche Sendung und ihr Hauptdarsteller hatten etwas ausgesprochen Charismatisches.

Broderick Crawford – ein Star der Serie – spielte den grobschlächtigen, ruppigen, stets schlampig gekleideten Polizeichef einer namenlosen kalifornischen Stadt. Er stürmte regelrecht zu den Tatorten, riss die Tür seines Streifenwagens auf, während um ihn herum Sirenen heulten und Staubwolken aufstiegen – und bellte Befehle in sein Handfunkgerät. Dabei antwortete er seinen Kollegen am anderen Ende des Radios stets mit dem unvergesslichen „10–4“ (zehn-vier).

Highway Patrol lief von 1955 bis 1959 über 156 Folgen. Oberflächlich betrachtet war die Serie eine Verherrlichung staatlicher Autorität: Es ging um die Notwendigkeit, trotz ständiger Bedrohung Ordnung aufrechtzuerhalten. Doch sowohl im Text als auch im Subtext handelte Highway Patrol vom Nachkriegsamerika. Jede Folge spiegelte wider, was es in jener Zeit bedeutete, Amerikaner zu sein.

Der Kalte Krieg wurde in der Serie kein einziges Mal direkt erwähnt – und doch schien er in jeder Folge allgegenwärtig zu sein. Zu den wiederkehrenden Themen gehörten die allgegenwärtige Angst und die Notwendigkeit von Loyalität.

Ich erwähne dies wegen einer Einsicht, zu der ich viele Jahre später gelangte. Sie ist zugleich amüsant und höchst aufschlussreich: Highway Patrol wurde von einer ambitionierten Produktionsfirma namens Ziv Television Programs entwickelt. Frederick Ziv, ihr Gründer und Geschäftsführer, war ein Pionier des Wesens des Fernsehsyndikats – er produzierte unter anderem The Cisco Kid, Bat Masterson und viele weitere Serien.

Die Produktionen von Ziv waren implizit – und gelegentlich explizit – einer antikommunistischen Grundstimmung im Stile von Highway Patrol verpflichtet. Und nachdem Ziv 1955 Broderick Crawford unter Vertrag genommen hatte, war Highway Patrol die erste amerikanische Serie, die im neuen deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde.

Um meinen Exkurs abzuschließen: Wie bemerkenswert ist es, dass deutsche Familien – nur ein Jahrzehnt nach ihrer katastrophalen Niederlage in einem welthistorischen Krieg – vor dem Fernseher dasselbe Polizei-und-Verbrecher-Drama verfolgen konnten, das einst einen kleinen Jungen in einem grünen Vorort von New York fesselte? Highway Patrol ist ein kleines Beispiel für eine andere Dimension des Nachkriegsprojekts in Deutschland: ein früher Fall dessen, was wir heute „Soft Power“ nennen.

Die Bedeutung dieses US-amerikanischen Einflusses im Nachkriegsdeutschland und seine langfristigen Folgen können kaum überschätzt werden. Wenn die Besatzungsmacht durch ihre Informations- und Propagandakampagnen sowie durch den Import US-amerikanischer Kulturgüter – Filme, Musik, Essen, Sitten und so weiter – das Denken der Deutschen zu beeinflussen vermochte, so wirkte sie auch auf ihre Wahrnehmung der Welt und ihrer selbst ein.

Die Macht der Soft Power, um es etwas unbeholfen auszudrücken, war in jener Zeit in Japan noch deutlicher zu spüren – denn die US-Besatzung glich dort einer Konfrontation zweier völlig unterschiedlicher Zivilisationen. Von den Amerikanern lernten die Japaner Billard, Gesellschaftstanz, Big-Band-Jazz, Walt-Disney-Filme, das Mixen von Martinis – und amerikanische Lässigkeit.

In Deutschland war es genauso – nur weniger abrupt. Die Deutschen der Nachkriegszeit entdeckten Blue Jeans, Hamburger, Bill Haley & His Comets, John Wayne, lernten Coca-Cola zu trinken – und wer weiß, wie viele andere Dinge mehr.

Die kollektive psychologische Lossagung

Wenn ich die Essenz des Nachkriegsprojekts Deutschland beschreiben müsste, würde ich sagen: Sein nachhaltiges Ergebnis war ein neues Bewusstsein. Ein deutschsprachiger Schweizer Freund brachte es kürzlich so auf den Punkt: „Die Deutschen lernten schneller als alle anderen Europäer – und als erste unter ihnen –, die Sprache des Siegers zu sprechen.“ Und das führt mich zu einem verhängnisvollen Irrtum, der einer kurzen Erläuterung bedarf.

Ein Schritt zurück: Zu den dominierenden wissenschaftlichen Glaubenssätzen in den Jahrzehnten des Kalten Krieges gehörte die sogenannte „Modernisierungstheorie“. Kurz gesagt, behauptete sie, dass Modernisierung notwendigerweise Verwestlichung bedeute – und dass beides sich gegenseitig bedinge. Alle neu unabhängig gewordenen Staaten des sogenannten Globalen Südens mussten, so die Theorie, dem Westen folgen, wenn sie modern werden wollten. Angesichts der unzähligen Folgen – und allesamt destruktiv – halte ich dies für einen der folgenschwersten Irrtümer der vergangenen acht Jahrzehnte.

Erst jetzt beginnen nicht-westliche Nationen zu verstehen, dass wahre Modernität damit beginnt, wirklich zu sich selbst zu werden. Deutschland beging nach seiner Niederlage 1945 einen ähnlichen Fehler. Die Katastrophe des Ersten Weltkriegs und die Barbarei, die zum Zweiten Weltkrieg führte, hinter sich zu lassen, bedeutete für die Deutschen: endlich durch und durch modern zu werden. Mit anderen Worten: Sich zu demokratisieren. Und sich zu demokratisieren hieß, sich zu amerikanisieren.

Man kann sich darauf verlassen, dass die Amerikaner der Welt diesen folgenreichen Trugschluss aufzwingen – sie tun das, würde ich sagen, seit den Zeiten von Woodrow Wilson im frühen 20. Jahrhundert. Ich möchte diese Dynamik nicht übermäßig vereinfachen, aber dies ist in groben Zügen die Falle, in die das Nachkriegsdeutschland getappt ist.

Wie verschiedene deutsche Freunde in den vergangenen Monaten in Gesprächen anmerkten, ist der Versuch, das Bewusstsein einer Nation zu verändern, über die implizite Anmaßung hinaus, ein zutiefst heikles Unterfangen. Es bedeutet, die Identität eines Volkes – sein grundlegendstes Verständnis davon, wer oder was es ist – infrage zu stellen.

Die Gefahr einer solchen kollektiven psychologischen Lossagung – insbesondere bei Menschen, die aufgrund ihres Verhaltens vor und während des Krieges von Schuldgefühlen belastet sind – ist für mich offensichtlich.

Sowohl im Fall Deutschlands als auch im Fall Japans scheinen mir die Umstände der Nachkriegswelt die Ergebnisse bestimmt zu haben. Der Übergang von der Niederlage zu den Imperativen der Ideologie des Kalten Krieges aufseiten des Siegers musste in beiden Welten zwangsläufig das hervorbringen, was ich seit Langem als eine „Kultur der Unterwerfung“ bezeichne.

Als der Eiserne Vorhang 1949 Deutschland teilte und die USA den Wiederaufbau der Nation überwachten, war dies, so möchte ich andeuten, eine Art Verstümmelung – nicht nur auf der Landkarte der Deutschen, sondern auch in deren Psyche. Und weder Deutschland noch seine Bevölkerung haben sich meiner Meinung nach bis heute von dieser Erschütterung erholt. Damit will ich lediglich zum Ausdruck bringen, was jedem auffallen muss, der aufmerksam zuhört, während er durch das Land reist. Deutschland war in den vergangenen 75 Jahren nicht sich selbst. Die Deutschen sind – psychologisch betrachtet – in gewissem Maße von sich selbst getrennt geblieben, ohne Bindung. Das ist ein eigentümlicher Zustand für ein Volk, das mir immer als charakterstark erschienen ist.

Mir fällt etwas ein, das Oscar Wilde vor langer Zeit bemerkte – seltsam, aber nicht ganz so seltsam: „Die meisten Menschen sind andere Menschen“, schrieb Wilde in De Profundis, der berühmten Abhandlung, die er während seiner Haft im Gefängnis von Reading verfasste. Wilde hatte, gelinde gesagt, ganz andere Dinge im Kopf, doch dieser bemerkenswerte Gedanke scheint mir genau der richtige zu sein, wenn wir an die Nachkriegsdeutschen denken:

„Ihre Gedanken sind die Meinungen anderer, ihr Leben eine Nachahmung, ihre Leidenschaften ein Zitat.“

Ich muss an diese Passage im Buch von Oscar Wilde denken, wenn ich an Olaf Scholz zurückdenke, der vor drei Jahren in dumpfem Schweigen dastand, während der US-Präsident der Welt verkündete, er werde Scholz beschimpfen und demütigen, ohne einen weiteren Gedanken daran zu verschwenden.

Wer war Scholz in diesem Moment? Es ist seltsam – wenn man bedenkt, dass die überzeugendste Antwort vielleicht lautet: „Er war ein Niemand.“ Dort, vor der Presse, nominell gleichberechtigt mit dem US-Präsidenten, aber offensichtlich anders, verkörperte Scholz die fleischgewordene Kultur der Unterwerfung nach 1945.

Er rief mir jeden japanischen Ministerpräsidenten in Erinnerung, der seit dem Ende der Besatzung im Jahr 1952 einen Staatsbesuch in Washington absolvierte: Genauso wie Scholz ordnete auch er sich unter – und ließ seine wahre Identität zu Hause.

Zu den wenigen Lichtblicken, die man heute in Deutschland wahrnimmt – hier in Berlin, aber, ich würde sagen, noch deutlicher in den Dörfern und Städten östlich von hier, in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR) – gehört die schwache, aber spürbare Aussicht, dass Deutschland und seine Menschen mit der Zeit zu sich selbst zurückfinden könnten.

„Wir alle suchen nach unserem Land“, sagte Dirk Pohlmann, der Journalist und Dokumentarfilmer, als wir unseren gemeinsamen Vormittag in Potsdam im Spätherbst vergangenen Jahres beendeten.

Es schien das Wichtigste zu sein, das er mir mit auf den Weg geben wollte.

Quellen und Anmerkungen

Patrick Lawrence ist ein langjähriger Auslandskorrespondent, hauptsächlich für die International Herald Tribune, Kolumnist und Essayist, Dozent und Autor. Zuletzt veröffentlichte er „Journalisten und ihre Schatten“. Weitere Bücher sind „Time No Longer: Americans After the American Century“.

+++

Dieser Beitrag erschien zuerst in einer längeren Version in Englisch am 23. April 2025 auf consortiumnews.com.

+++

Wir danken dem Autor für das Recht zur Veröffentlichung dieses Beitrags.

+++

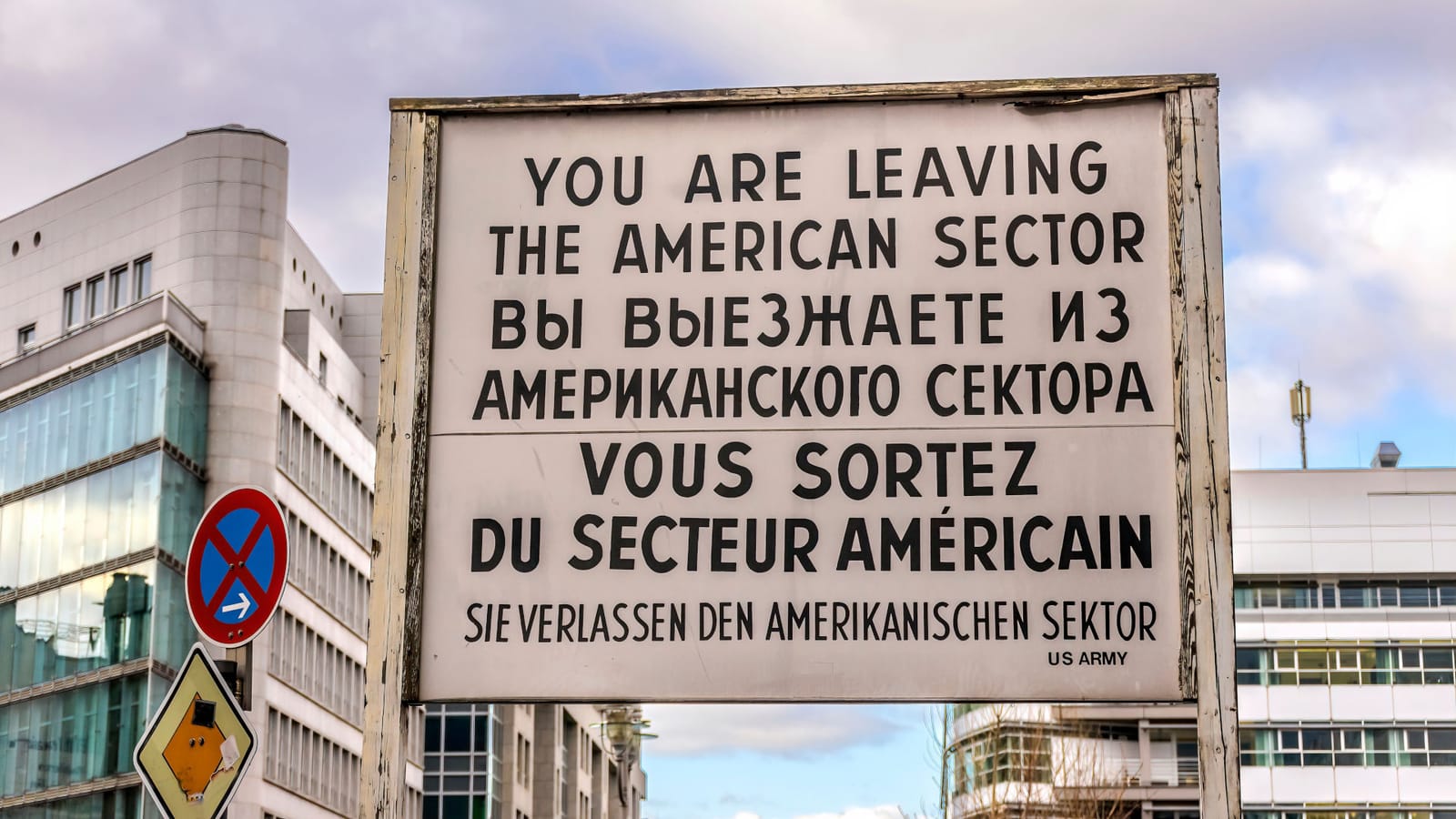

Bild: Warnschild am Checkpoint im geteilten Berlin

Bildquelle: Bill Perry / shutterstock

+++

Ihnen gefällt unser Programm? Machen wir uns gemeinsam im Rahmen einer "digitalen finanziellen Selbstverteidigung" unabhängig vom Bankensystem und unterstützen Sie uns bitte mit der:

Spenden-Kryptowährung „Nackte Mark“: https://apolut.net/unterstuetzen/#nacktemark

oder mit

Bitcoin: https://apolut.net/unterstuetzen#bitcoin

Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie hier: https://apolut.net/unterstuetzen/

+++

Bitte empfehlen Sie uns weiter und teilen Sie gerne unsere Inhalte in den Sozialen Medien. Sie haben hiermit unser Einverständnis, unsere Beiträge in Ihren eigenen Kanälen auf Social-Media- und Video-Plattformen zu teilen bzw. hochzuladen und zu veröffentlichen.

+++

Abonnieren Sie jetzt den apolut-Newsletter: https://apolut.net/newsletter/

+++

Unterstützung für apolut kann auch als Kleidung getragen werden! Hier der Link zu unserem Fan-Shop: https://harlekinshop.com/pages/apolut