Robert Francis Prevost – der neue Papst Leo XIV. Eine politische Wahl?

Ein Standpunkt von Wolfgang Effenberger.

Nach der Wahl von Kardinal Prevost titelte der SPIEGEL:

"Leo XIV.: Der neue Papst ist Fußball- und Baseballfan" (1)

Denn Leo XIV. ist Anhänger des Baseballclubs aus seiner US-amerikanischen Heimatstadt, wie sein Bruder John Prevost verriet.

Die White Sox sind aber nicht das einzige Team, das das Herz des neuen Papstes erobern konnte. Laut Joseph Farrell, Generalvikar des Augustinerordens, begeistern ihn auch die Fußballer der AS Rom. „Er ist Roma durch und durch", sagte Farrell der Nachrichtenagentur Reuters.

Wenn er nicht gerade die Spiele seiner Lieblingsmannschaften verfolgt, ist der Pontifex selbst sportlich aktiv. „Er ist ein regelmäßiger Tennisspieler. Er kam mindestens einmal pro Woche zu uns und spielte auf unserem Gelände", sagte Farrell gegenüber Reuters.

Beim Münchner Merkur hatte wohl das morphogenetische Feld für den Titel gesorgt:

"Papst Leo XIV. bringt den Sport zurück in den Vatikan"(3)

Die Leser werden darüber aufgeklärt, dass Leo XIV. seine Sportbegeisterung mit früheren Päpsten wie Johannes Paul II., der für seine heimlichen Skiausflüge bekannt war und Papst Franziskus zumindest eine große Leidenschaft für den Fußball zeigte, während Benedikt XVI. weniger sportlich aktiv war (soll da ein Zusammenhang mit seiner vorzeitigen Außerdienststellung hergestellt werden?). Es folgt der Hinweis, dass Papst Leo XIV neben seiner Tennisleidenschaft auch für Gesprächsstoff in der Baseball-Community seiner Heimatstadt Chicago in der Frage sorgt: Unterstützt Papst Leo XIV. die Cubs oder die White Sox? Die Cubs verkündeten auf ihrer Anzeigetafel, dass der neu gewählte Papst ein Fan des MLB-Teams sei. Sein Bruder betonte jedoch gegenüber Chicago‘s WGN News, dass er immer ein Anhänger der White Sox war.

Die Frankfurter Rundschau titelte:

"Papst Leo XIV. ist aktiver Tennis-Spieler – und unterstützt wohl dieses Team"(4)

Mit der Wahl von Papst Leo XIV. kehrt der Sport in den Vatikan zurück. Der ehemalige Kardinal Robert Francis Prevost ist nämlich ein leidenschaftlicher Tennisspieler (nun folgt der gleiche Text wie beim MM).

Abschließend kommt der MM zu einem erstaunlichen Ergebnis:

„Der Sport könnte eine wichtige Rolle in seinem Pontifikat spielen, sei es als persönliche Leidenschaft oder als Mittel zur Förderung von Einheit und Frieden.“ (5)

Was beeinflusste die Namenswahl des neuen Papstes?

Leo XIV. sieht sich ausdrücklich in der Tradition seines Vorgängers Franziskus, wie er In seinen ersten Ansprachen mehrfach betonte. Er berief sich dabei auf das Apostolische Schreiben „Evangelii gaudium“ und das Zweite Vatikanische Konzil, die für eine offenere, solidarische und synodale Kirche stehen. Leo XIV. erklärte, er fühle sich berufen, diesen Weg weiterzugehen. (6)

Ein zentrales Motiv für die Wahl des Namens Leo XIV. ist nach Angaben des Vatikans die bewusste Anknüpfung an Papst Leo XIII. (1878–1903) und dessen katholischer Soziallehre.

Leo XIII. begründete damals mit der Enzyklika „Rerum novarum“ die katholische Soziallehre und stellte sich damit den Herausforderungen der ersten industriellen Revolution. Leo XIV. sieht die Kirche heute vor ähnlichen Herausforderungen: Die Entwicklung der künstlichen Intelligenz und eine neue „industrielle Revolution“ erfordern eine zeitgemäße Antwort der Kirche auf Fragen der Menschenwürde, Gerechtigkeit und Arbeit. Mit seinem Pontifikat will Leo XIV. dieses soziale und ethische Erbe fortführen und weiterentwickeln. (7) Wörtlich sagte er:

„Leo XIII. stellte sich den Herausforderungen der ersten industriellen Revolution – heute stehen wir vor einer neuen: der Revolution der künstlichen Intelligenz und ihrer Auswirkungen auf Gerechtigkeit, Arbeit und Menschenwürde“, so Leo XIV. (8)

In seinen ersten Reden hat Leo XIV. eine klare programmatische Linie vorgegeben: soziale Gerechtigkeit, technologische Verantwortung und eine Kirche, die Hoffnung spendet in einer Welt im Wandel. Er sieht die Kirche als wichtigen Akteur, um auf die sozialen und ethischen Herausforderungen der Gegenwart zu reagieren, insbesondere angesichts der Digitalisierung und der globalen Umbrüche.(9) Ist Papst Leo XIV. wirklich nur durch das Vermächtnis von Papst Franziskus und die sozialpolitische Ausrichtung von Papst Leo XIII. zu dieser überraschenden Namenswahl bewegt worden? (10)

Nach 122 Jahren ein Nachfolger von Leo XIII.

Unter den bisherigen 13 Päpsten mit Namen Leo gab es einige, die weniger sozialpolitisch ausgerichtet waren, dafür aber Weltgeschichte geschrieben haben:

Am Weihnachtsfest des Jahres 800 krönte und salbte nach alttestamentlicher Sitte Papst Leo III. in der alten römischen Petersbasilika den fränkischen Fürsten Karl zum römischen Kaiser und nannte ihn erstmals „Augustus": damit war die Tradition des weströmischen Kaiserreichs wiedererwacht. Karls offizielle Anrede lautete nun: „Allergnädigster, erhabener, von Gott gekrönter, großer, friedebringender Kaiser, der das Römische Reich regiert und durch Gottes Barmherzigkeit auch König der Franken und Langobarden ist". Es war kein deutsches oder fränkisches Reich entstanden, sondern das universale Imperium Romanum. (11)

Wann immer in Medien oder im Schulunterricht die Geschichte des Judentums (12) thematisiert wird, rücken vor allem die Opfer von Gräueln, Pogromen und Diskriminierung in den Vordergrund: 1096 im Rheinland von Kreuzfahrern des „ungeordneten Zuges" niedergemetzelt; 1350 während der Großen Pest auf Scheiterhaufen verbrannt als angebliche Brunnenvergifter; 1516 erstmals unter Papst Leo X. zusammengepfercht im Metallgießerviertel („Ghetto") Venedigs. In den folgenden Jahrhunderten folgten die meisten europäischen Städte diesem Beispiel und richteten Judenghettos ein; (13) Juden waren bis zur Reichsverfassung von 1871 ausgeschlossen vom vollen Bürgerrecht.

Im preußischen Kulturkampf hatte Kanzler Bismarck gegenüber dem Heiligen Stuhl Zeichen gesetzt. Nach dem Tod von Pius IX. 1878 wurden unter dem neuen Papst Leo XIII. wieder diplomatische Beziehungen zum Vatikan aufgenommen.

So verbreitete sich vom 1884 in Amberg abgehaltenen Katholikentag eine innerkirchliche Aufbruchsstimmung. Nachdem die christlich-sozialen Vereine durch Kulturkampf und Sozialistengesetze zerschlagen waren, veröffentlichte Franz Hintze in Bamberg die „Gründzüge für die Organisation und Gründung katholischer Arbeitervereine".

Am 23. Mai 1887 erklärte Papst Leo XIII. öffentlich den Kampf für beendet. Als Ergebnis des Kulturkampfes ging das Zentrum gestärkt aus der Krise hervor und konnte sich nun als katholische Opposition gegen die preußisch-protestantische Vorherrschaft profilieren. Auch die Marxisten erkannten, dass Bismarck mit diesem Kampf den streitbaren Klerikalismus der Katholiken nur gestärkt hatte. Aus deren Sicht wurden nun die religiösen Scheidewände in den Vordergrund gerückt und damit die „Aufmerksamkeit gewisser Schichten der Arbeiterklasse und der Demokratie von den dringenden Aufgaben des revolutionären und des Klassenkampfes auf einen ganz oberflächlichen, und bürgerlich-verlogenen Antiklerikalismus“ (14) abgelenkt

Zur „Magna Charta" des sozialen Katholizismus wurde 1891 die Enzyklika „Rerum Novarum" von Papst Leo XIII. Aus dieser Sozialenzyklika ist die Handschrift des „Arbeiterbischofs" Ketteler herauszulesen und skizziert einen eigenständigen Dritten Weg, jenseits der „Gottlosigkeit des Kapitals" und der „Gottlosigkeit der Arbeit".

Gern hätte Wilhelm II. die exklusive Protektorstellung Frankreichs durch ein eigenes Protektorat über die deutschen Katholiken im Heiligen Land ergänzt. Doch nur wenige Tage vor dem Reiseantritt, am 8. Oktober 1898, bestätigte der Vatikan nochmals das französische Katholikenprotektorat. Der Heilige Stuhl wollte den unseligen Bismarckschen Kulturkampf, obwohl Papst Leo XIII. ihn für beendet erklärt hatte, anscheinend immer noch nicht vergessen.

Anfang 1887 hatte der britische Premierminister Lord Salisbury (1886 bis 1902) den französischen Diplomaten Graf von Chaudordy getroffen und mit ihm erörtert, wie man Russland und Frankreich einander annähern könnte. Den Schlüssel dafür sahen sie in Papst Leo XIII. Und in Kronprinz Edward, Sohn der deutschfreundlichen Queen Victoria, fand Salisbury einen wichtigen Mitspieler. Im Herbst 1887 wurde Henry Fitzalan-Howard, der 15. Duke of Norfolk — aus einer der einflussreichsten Familien nach dem englischen Königshaus, die zudem immer dem Papst treu ergeben war —, zu Papst Leo XIII. geschickt. Er sollte ihn von der Notwendigkeit eines politischen Kurswechsels überzeugen. Der Papst sollte seine schützende Hand von den gesalbten Häuptern nehmen und sich dafür der republikanischen Idee öffnen — hier vor allem der seit 1871 bestehenden Dritten Französischen Republik. In der Folge riet der Papst den französischen Katholiken, sich der laizistischen französischen Republik, und den papsttreuen polnischen Katholiken in Russland, sich der russisch-orthodoxen Zarenherrschaft zu fügen. Aus Dankbarkeit gab der Duke 1898 das Gesangbuch „Arundel Hymns" heraus, zu dem Papst Leo XIII. ein Vorwort in Form eines persönlichen Briefs beisteuerte: „An Unseren geliebten Sohn Henry, Herzog von Norfolk ... In jenem England, das uns so lieb ist and dessen geistliches Wohlergehen besonders der ständige Gegenstand Unserer Gebete und Unserer apostolischen Fürsorge ist.“ (15)

Im März 1888 wurde dann der junge russische Diplomat Alexander Petrowitsch Iswolski von Papst Leo XIII. als Gesandter des Zaren am Heiligen Stahl akkreditiert. Iswolski, später russischer Außenminister und zu Beginn des Ersten Weltkriegs russischer Botschafter in Paris, gilt als einer der Dirigenten der Ententepolitik vor 1914. Fast gleichzeitig mit seinem Dienstantritt im April 1888 hatte Bismarck die kommende Entwicklung intuitiv erahnt: „Menschlichkeit, Friede und Freiheit ist immer ihr Vorwand ... In Wahrheit aber schreiben die Times und die Königin im Interesse von England, das mit dem unsern nichts gemeinsam hatte. Das Interesse Englands ist, dass das Deutsche Reich mit Russland schlecht steht, unser Interesse, dass wir mit ihm so gut stehen, wie es der Sachlage nach möglich ist.“ (16)

Nachdem Tod von Mutter Queen Victoria fuhr nun König Edward VII. als Staatsoberhaupt am 27. April 1903 zum Antrittsbesuch beim italienischen Präsidenten nach Rom. Entgegen allen Protokollvorschriften besuchte Edward VII. (nicht als protestantisches Oberhaupt) dann Papst Leo XIII. im Heiligen Stuhl. Nach der langen politischen Vorgeschichte kann das nicht verwundern.

Besondere Ehrung für Leo XIV. durch das englische Königshaus

Das britische Königshaus wird Papst Leo IV. zur Inauguration am 18. Mai.2025 eine besondere Ehre zuteil werden lassen. Der Herzog von Edinburgh (erst vor 2 Jahren von seinem königlichen Bruder derart geehrt), seine Königliche Hoheit Prinz Edward wird König Charles III. bei der Amtseinführung von Papst Leo XIV. vertreten. (17)

Dann werden sich wieder ein Edward und ein Leo gegenüberstehen. Trotz der unterschiedlichen Epochen und der sehr verschiedenen Rollen im britischen Königshaus lassen sich bei Prinz Edward (geb. 1964) und König Edward VII. (1841–1910) einige interessante Parallelen in ihren Persönlichkeiten und Lebenswegen erkennen. Beide standen im Schatten ihrer berühmten Eltern: Edward VII. war der Sohn von Queen Victoria, Prinz Edward ist der jüngste Sohn von Queen Elizabeth II. und Prinz Philip. (18)

Parallelen in den Persönlichkeiten von Prinz Edward (Duke of Edinburgh) und König Edward VII

Edward VII. wurde als „faul“ und wenig ehrgeizig eingeschätzt; er rebellierte gegen die strengen Erwartungen seiner Mutter und zeigte wenig Interesse an den von ihr gewünschten Pflichten, sondern bevorzugte gesellschaftliche Aktivitäten, Reisen und ausschweifende Vergnügungen. Ihm werden zwischen 50 und 55 Geliebte nachgesagt, darunter prominente Frauen wie Lillie Langtry, Jennie Churchill und Alice Keppel. Seine Eskapaden waren legendär und sorgten für zahlreiche Skandale. (19) Während Edward VII. für seine Promiskuität und Affären berühmt war, lebt Kronprinz Edward ein ruhiges, skandalfreies Familienleben. Parallelen im Sexualleben bestehen daher nicht.

Mit den traditionellen Erwartungen taten sich beide schwer. Nach nur 4 Monaten brach Prinz Edward trotz des Drucks seiner Eltern eine im Oktober 1986 begonnen Offiziersausbildung bei den Royal Marines wegen Überforderung unter dem kritischen Echo der britischen Presse vorzeitig im Januar 1987 ab (später wurde er von seiner Mutter zum Ehrenoberst mehrerer Regimenter ernannt). (20) Heute heißt es lapidar, dass er auf eine klassische Militärkarriere „verzichtete“.

Beide hatten mit beruflichen Misserfolgen zu kämpfen: Edward VII. wurde für seine mangelnde Ernsthaftigkeit kritisiert, Prinz Edward scheiterte mit seiner Produktionsfirma und geriet durch ungeschickte Medienaktionen in die Kritik.

Aktuell werden die Lebenswege von König Edward VII. und anderen royalen Persönlichkeiten in der Rückschau häufig geglättet und weniger kritisch beleuchtet, insbesondere was ihre privaten Leidenschaften und Affären betrifft. Das ausschweifende Privatleben von Edward VII. wurde in späteren Biografien und offiziellen Darstellungen oft verharmlost.

Königin Victoria hingegen war in ihren privaten Briefen und Tagebüchern deutlich direkter, kritischer und emotionaler. Ihre Korrespondenz, insbesondere mit ihrer Tochter, gibt einen schonungslosen Einblick in ihre Ansichten zu Familie, Ehe und Moral. (21) Victoria kommentierte das Verhalten ihres Sohnes Edward (später Edward VII.) durchaus offen und war über seine Lebensweise oft entsetzt. Ihre Briefe zeigen, dass sie sich der „Schwächen“ ihres Sohnes sehr bewusst war und diese keineswegs beschönigte, sondern regelmäßig tadelte und mit Sorge betrachtete. (22)

Widersprüchlicher können die gewählten Namen nicht sein:

Leo XIV. – Benedikt XV., der Friedenspapst

Schon vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs hatte der inzwischen heiliggesprochene Papst Pius X. zur Mäßigung gemahnt. Sein Nachfolger, Benedikt XV., beschwor dann erstmalig Ende Juli 1915 die kriegführenden Völker und Staatsoberhäupter, den Krieg zu beenden. Das veranlasste den Karikaturisten Olaf Gulbransson, den päpstlichen Friedensappell mit den Waffenlieferungen der „neutralen" und „christlichen" USA an die Entente in Verbindung zu bringen. (23)

„Der einzige, der zum Frieden redet und die Völker mahnt, den Krieg zu beenden, ist der Papst«, stellte die Allgemeine Zeitung des Judentums fest, „aber seine Kraft ist gering, sein Wort verhallt, sein Einfluß auf die kriegführenden Mächte ist schon deshalb gleich Null, weil England und Rußland sich seiner Autorität nicht beugen, Frankreich ihm kühl gegenübersteht und Italien ihm feindlich gesinnt ist.“ (24)

Angesichts der zurückliegenden mörderischen Schlachten und der Befürchtung einer Steigerung der Kriegshandlungen zum Finale hin, forderte am 1. August 1917 Papst Benedikt XV. mit seiner Zirkularnote "Dés le début" die streitenden Völker auf der Basis des status quo ante zum baldigen Friedensschluss auf. (25) Die gegenseitigen Beziehungen der einzelnen Staaten sollten auf der Basis eines Rechtssystems reorganisiert werden und der Abrüstung sollte zukünftig erhebliche Bedeutung beigemessen werden. (26) Dieses sich mit den Zielen des Pazifismus deckende päpstliche Vermittlungsangebot (27) stieß in Deutschland auf breite Zustimmung. Der Pazifist und Friedensnobelpreisträger von 1927, Ludwig Quidde, begrüßte im Auftrag der Deutschen Friedensgesellschaft (28) (DFG) die päpstliche Initiative als „die bedeutungsvollste während des Weltkrieges ergangene pazifistische Kundgebung“. (29) Im Völker-Frieden wies er darauf hin, daß sich die beiden mächtigsten gesellschaftlichen Kräfte, katholische Kirche und internationaler Sozialismus, „eine durch und durch pazifistische Auffassung der Fragen des Friedensschlusses“ (30)zu eigen gemacht hätten. So wurde die Papst-Note auch in Kreisen der USPD so wohlwollend aufgenommen, daß im Hauptausschuß des Reichstages der Linkssozialist und USPD-Mitbegründer Georg Ledebour das gute Bemühen des katholischen Oberhaupt lobte. (31)

Papst Leo XIV. nimmt gleich beim ersten Sonntagsgebet Putin ins Visier

Vor mehr als 100.000 Zuhörern appellierte der neue Papst auf dem Petersplatz an die Massen mit dem Satz 'Nie wieder Krieg'. Er rief zu einem dauerhaften und gerechten Frieden in der Ukraine auf und forderte von Putin die Freilassung von Kriegsgefangenen und der (angeblich) von Russland entführten ukrainischen Kindern als ersten Schritt zur Beendigung des Krieges. Von einem kirchlichen Oberhaupt darf erwartet werden, dass es nicht in eine Rhetorik verfällt, die man eher beim ukrainischen Machthaber vermutet. Friedensfähige Lösungen wird es nur geben, wenn sich beide Seiten mit den Ursachen auseinandersetzen und fähig sind, den Balken im eigenen Auge zu erkennen.

Nach dem völkerrechtswidrigen vom Westen orchestrierten Putsch in der Ukraine 2014 verweigerten die Oblaste Luhansk und Donezk die Anerkennung der geputschten Regierung. Laut ukrainischer Verfassung kann ein neuer Präsident nur mit 75 % des Parlaments gewählt werden, wenn der alte verstorben oder zurückgetreten ist. Keine dieser Bedingungen war beim Maidan-Putsch erfüllt.

Ende Mai 2014 begann dann das ukrainische Militär mit einer groß angelegten „Anti-Terror-Operation“ gegen die abtrünnigen, von Russland unterstützten Separatisten in den ostukrainischen Regionen. (32)Der bewaffnete Konflikt, bekannt als Krieg im Donbass, eskalierte mit dem militärischen Eingreifen der ukrainischen Regierungstruppen ab Ende Mai 2014 deutlich. (33)

Zwischen Mai 2014 und dem 24. Februar 2022 wurden nach Schätzungen der Vereinten Nationen und der OSZE zwischen 14.200 und 14.400 Menschen infolge des Krieges im Donbass getötet. Darin enthalten sind etwa 3.400 getötete Zivilisten. (34)

Über diesen Krieg wurde in den westlichen Medien bis zum Einmarsch russischer Truppen am 24. Februar 2022 kaum berichtet. Die Fluchtbewegungen im Osten der Ukraine während des Krieges sind komplex und vielschichtig. Es stimmt, dass nicht alle Flüchtlinge in Richtung Westen gegangen sind – ein erheblicher Teil ist tatsächlich auch nach Russland geflohen, obwohl die materielle Versorgung dort mit der im Westen nicht mithalten kann

Seine Wortwahl zur Ukraine macht deutlich, dass Leo XIV. sich im Gegensatz zu seinem Vorgänger Franziskus klar auf die Seite einer Kriegspartei stellt, was von der ukrainischen Presse positiv aufgenommen wurde. Der Papst machte aus seiner Solidarität mit dem ukrainischen Volk kein Hehl und betonte, dass er dessen Leid im Herzen trage. (35)

Sollten Papst Leo XIV. die von den USA geführten Kriege (ab 1999 alle ohne UN-Mandat) seit Auflösung der Sowjetunion entgangen sein? Ist er nicht in der Lage zu erkennen, dass der aktuelle Krieg mit Russland ein von den USA geführter Stellvertreterkrieg auf dem Rücken der Ukraine ist?

Welche Rolle wird Leo XIV. spielen?

Es scheint kein Zufall zu sein, das in dieser Weltlage und zum ersten Mal ein US-Amerikaner zum Papst gemacht wird. Wie ist Leo XIV. in das damalige Muster um Leo XIII. – in die Weltkriege I. und II. – einzuordnen?

Die Anglo-Amerikaner haben jedes Mal eine Weltkoalition aller möglichen und unmöglichen Länder aufgeboten, um Ihren Hauptkonkurrenten Deutschland, daneben das Sekundärziel Japan, zu unterwerfen, genauer gesagt, zu vernichten.

Sogar ein Land wie Brasilien, das immer gute Beziehungen mit Deutschland hatte, erklärte Deutschland sowohl 1917 als auch 1942 den Krieg. Nicht 1914 oder 1939, sondern erst dann und genau dann, als die USA selbst einstiegen. Da liegt die Vermutung nahe, dass es auf Druck der USA geschah und nicht Petersburgs oder Londons. Jetzt also gegen China. Ein Handelskonkurrent, wirtschaftlich und militärisch sogar noch stärker im Vergleich zu den USA als Deutschland 1914 und 1939.

Während die Anglo-Amerikaner militärisch vielleicht noch ebenbürtig sind, dürften sie bereits wirtschaftlich/ industriell bereits schwächer sein als der Haupthandelskonkurrent, den sie vernichten wollen.

Die USA sind also 2025 auf das Aufgebot einer Weltkoalition noch viel mehr angewiesen als 1914 und 1939. Obwohl eigentlich calvinistisch/exzeptionalistisch, greifen sie schon seit einiger Zeit auf Hilfskräfte wie den Islamismus zurück.

Und nun kurz vor Beginn also auch auf die katholische Kirche. D.h. auf Polen, Spanien, Italien, Irland, Latein Amerika, die Philippinen.

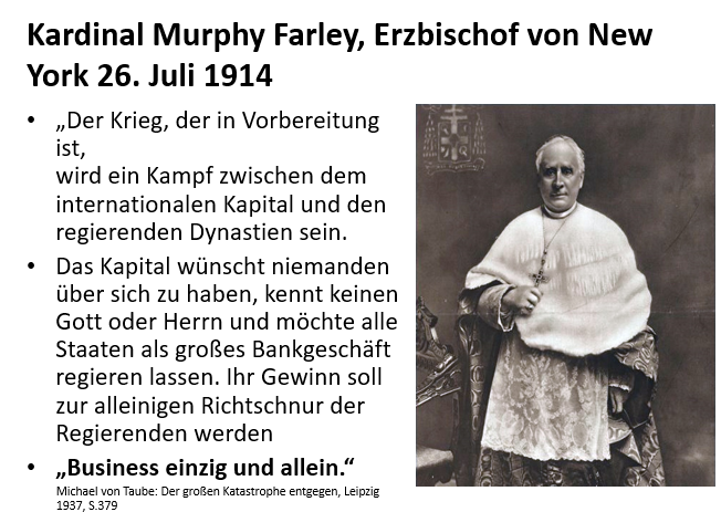

Im Gegensatz zu Leo XIV. ein US-Kardinal, die 1914 die Zeichen der Zeit erkannt hatte:

Dieser US-amerikanische Kardinal hatte wenige Tage vor Kriegsausbruch auf dem eucharistischen Weltkongress in Lourdes nicht nur ein untrügliches Gefühl für die großen politischen Strömungen seiner Epoche, sondern auch den Mut, sie anzusprechen. Wo finden sich heute derartige Kirchenfürsten?

Anmerkungen und Quellen

Wolfgang Effenberger, Jahrgang 1946, erhielt als Pionierhauptmann bei der Bundeswehr tiefere Einblicke in das von den USA vorbereitete "atomare Gefechtsfeld" in Europa. Nach zwölfjähriger Dienstzeit studierte er in München Politikwissenschaft sowie Höheres Lehramt (Bauwesen/Mathematik) und unterrichtete bis 2000 an der Fachschule für Bautechnik. Seitdem publiziert er zur jüngeren deutschen Geschichte und zur US-Geopolitik. Zuletzt erschienen vom ihm „Schwarzbuch EU & NATO“ (2020) sowie "Die unterschätzte Macht" (2022)

2)Screenshot Wolfgang Effenberger

https://www.sueddeutsche.de/politik/papst-konklave-2025-liveblog-leo-xiv-franziskus-li.3248067; https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2025-05/papst-leo-xiv-namenswahl-kardinaele-danksagung-sanftmut-zeit.html

7)https://www.deutschlandfunk.de/papst-leo-xiv-robert-francis-prevost-102.html; https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2025-05/papst-leo-xiv-namenswahl-kardinaele-danksagung-sanftmut-zeit.html

10)https://www.sueddeutsche.de/politik/papst-konklave-2025-liveblog-leo-xiv-franziskus-li.3248067

11)Wie aus Karls Titulatur zu entnehmen ist: »imperator Romanum gubernans imperium«, siehe Wolf, Günther: Karl der Grosse. In: Fassmann 1991, S. 905

12)Das Judentum ist nach Hans-Joachim Schoeps (1909 – 1980) weder eine bloße Konfession, noch ist es eine Rasse oder eine moderne Nation, sondern es hat in einem schwer definierbaren Dazwischen seinen Platz. Es handele sich um eine Religionsgemeinde mit einem einheitlichen biologischen Abstammungszentrum. Dagegen findet Arnold Zweig, daß die Juden bestimmt ein Volk für sich seien, „wenn man sie auf ihre eigenen Lebensgesetze, -äußerungen und -schicksale hin betrachtet.“ (Bilanz der Deutschen Judenheit. Köln 1961, S. 119). Unter der Judenheit versteht Arnold Zweig nationale Teile des Judentums. Bereits in der biblischen Erzählung führt der Heide Bileam zu der Feststellung über Israel aus: »Hier ist ein Volk, das besonders ist und nicht unter die Völker gerechnet wird.« (4 Moses, 23,9). Noch 1989 wurden von der Bundeswehr deutsche Wehrpflichtige jüdischen Bekenntnisses oder jüdischer Abstammung, deren nächste Angehörige (Großeltern, Eltern, ältere Geschwister) aus rassischen Gründen nationalsozialistischen Verfolgungsmaßnahmen ausgesetzt waren, auf Antrag gemäß § 12 Abs. 4 Satz 1 i.V.m. § 12 Abs. 6 Satz 2 Wehrpflichtgesetz (WPf1G) bis auf weiteres vom Wehrdienst zurückgestellt.

13)Papst Paul IV ließ 1555 das römische Ghetto errichten und verpflichtete die Juden durch einen Kanon, in diesem besonderen Bereich zu leben.

14)Marx/Engels: Ausgewählte Schriften, 2 Bde, Berlin 1971, Bd. II, S. 482, Anmerkung 21

15)Wolfgang Effenberger: Die unterschätzte Macht Von Geo- bis Biopolitik – Plutokraten transformieren die Welt. Höhr-Grenzhausen 2022, S. 51

16)Wolfgang Effenberger: Europas Verhängnis 14/18. Die Herren des Geldes greifen zur Weltmacht. Höhr-Grenzhausen 2018, S. 18.

17)https://www.gbnews.com/royal/prince-edward-buckingham-palace-party-latest-royal-news

18)https://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_VII.

20)https://www.gala.de/stars/starportraets/prinz-edward-22020538.html

21)https://albertundvictoria.mein-coburg.de/portfolio-item/albert-victorias-kinder/

22)https://de.wikipedia.org/wiki/Victoria_von_Gro%C3%9Fbritannien_und_Irland_(1840%E2%80%931901)

23)Simplicissimus, Jahrgang 20, Nr. 5 vom 4. Mai 1915

24)AZJ Nr. 32 vom 6. August 1915, S. 376

25)Wolfgang Effenberger/ Reuven Moskovitz: Deutsche und Juden vor 1939 Stationen und Zeugnisse einer schwierigen Beziehung. Ingelheim a. Rh.. 2013, S. 245.

26)Ebda.

27)Ebda., S. 246.

28)Im nationalen wie auch im internationalen Betätigungsfeld forderte die DFG auf Weltfriedenskongressen und interparlamentarischen Konferenzen Schiedsgerichte und Abrüstung zusammenfassen. (Vgl. Riesenberger, 1985, S. 48)

29)Schreiben an den päpstlichen Nuntius in München, Pacelli, 25.8.1917.

30) Quidde, Ludwig: Deutsche Friedenskundgebungen des letzten Vierteljahres, 19.10. 1917. In: Völkerfriede vom November 1917, S. 5.

31)Wolfgang Effenberger/Reuven Moskovitz: Deutsche und Juden vor 1939 Stationen und Zeugnisse einer schwierigen Beziehung. Ingelheim a. Rhein 2013, S. 246

33)https://de.wikipedia.org/wiki/Krieg_im_Donbass

+++

Wir danken dem Autor für das Recht zur Veröffentlichung des Beitrags.

+++

Bildquelle: ErreRoberto / shutterstock

+++

Ihnen gefällt unser Programm? Machen wir uns gemeinsam im Rahmen einer "digitalen finanziellen Selbstverteidigung" unabhängig vom Bankensystem und unterstützen Sie uns bitte mit der:

Spenden-Kryptowährung „Nackte Mark“: https://apolut.net/unterstuetzen/#nacktemark

oder mit

Bitcoin: https://apolut.net/unterstuetzen#bitcoin

Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie hier: https://apolut.net/unterstuetzen/

+++

Bitte empfehlen Sie uns weiter und teilen Sie gerne unsere Inhalte in den Sozialen Medien. Sie haben hiermit unser Einverständnis, unsere Beiträge in Ihren eigenen Kanälen auf Social-Media- und Video-Plattformen zu teilen bzw. hochzuladen und zu veröffentlichen.

+++

Abonnieren Sie jetzt den apolut-Newsletter: https://apolut.net/newsletter/

+++

Unterstützung für apolut kann auch als Kleidung getragen werden! Hier der Link zu unserem Fan-Shop: https://harlekinshop.com/pages/apolut