Ein Meinungsbeitrag von Stephan Ossenkopp.

Die Mehrheit der afrikanischen Länder hat bis heute mit den Folgen des europäischen Kolonialismus zu kämpfen. Anstatt Aufarbeitung und Wiedergutmachung gibt es vonseiten der Europäer immer noch Einmischung und Beibehaltung politischer Abhängigkeiten. Das betrifft auch die im Zentrum des afrikanischen Kontinents gelegene Republik Ruanda. Am 17. März 2025 kündigte Ruanda plötzlich den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu seiner ehemaligen Kolonialmacht Belgien an. Innerhalb von 48 Stunden mussten alle belgischen Diplomaten das Land verlassen. Das Außenministerium in Ruandas Hauptstadt Kigali sagte, Belgien habe Ruanda ständig untergraben, und zwar lange vor und während des andauernden Konflikts in der Demokratischen Republik Kongo (DRK). Damit ist der Konflikt zwischen der DRK und Rebellengruppen im östlichen Kongo gemeint. Obwohl Ruanda jegliche Unterstützung der Rebellen abgestritten hat, mischte sich Belgien in den Konflikt ein und ergriff Partei für die DRK.

Ruanda warf Belgien eine „anhaltende Einmischung in die inneren Angelegenheiten afrikanischer Länder“ und die „Verfolgung geopolitischer Interessen unter dem Deckmantel von Menschenrechten und guter Regierungsführung“ vor. In seiner Erklärung warf es Belgien zudem seine „zerstörerische historische Rolle bei der Entstehung des ethnischen Extremismus“ vor, der „zu tief verwurzelter Diskriminierung und Verfolgung und schließlich zum Völkermord an den Tutsi im Jahr 1994 führte“. Der diplomatische Zwischenfall löste in verschiedenen Kreisen heftige Debatten darüber aus, ob Belgien seine tiefe historische Verantwortung als Kolonialmacht für die ethnischen Spaltungen und die daraus resultierenden Tragödien endlich ernsthaft aufarbeiten solle. Nicht nur Ruanda, sondern viele afrikanische Länder sind durch die schleppende Versöhnungspolitik und die Unzulänglichkeit rein symbolischer Gesten frustriert. Das belgische Außenministerium reagierte auf die Vorwürfe seinerseits verärgert und erklärte, Belgien verfolge doch nur „Respekt vor Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und internationales Völkerrecht“.

Die Wurzeln des Konflikt gehen tief

Der Vorfall ist nicht lediglich ein nationalistischer Impuls Ruandas oder ein oberflächlicher diplomatischer Disput. Der Bruch zwischen den beiden Nationen spiegelt eine tiefere historische Struktur der Ungleichheit und ein über viele Jahrzehnte aufgebautes Trauma wider. Um das Ereignis zu verstehen, muss man über den vermeintlichen Auslöser hinausschauen und sich die politische Architektur und das ethnische Konstrukt ansehen, die während der belgischen Kolonialherrschaft in Ruanda geschaffen wurden. Es sind Realitäten, die in Europa vielen weder bewusst noch bekannt sind, weil sie bis heute nicht aufgearbeitet, geschweige denn umfassend gelöst sind. Denn bereits vor über 100 Jahren wurde unter dem Deckmantel der Zivilisierung und Reform der Regierungsführung ein System der Rassentrennung, sozialen Manipulation und kulturellen Apartheid aufgebaut.

Logik belgischer Kolonialherrschaft

Bei der Berliner Konferenz von 1884/85 wurde Ruanda einer deutschen Zone zugeordnet. Doch im Zuge der Niederlagen des Deutschen Kaiserreichs im Ersten Weltkrieg übernahm Belgien bereits 1917 die Kontrolle über Ruanda-Urundi, wie es damals hieß. Im Jahr 1924 übertrug die Liga der Nationen Belgien offiziell die Verwaltungshoheit über Ruanda. Anstatt Fortschritt und Gleichheit zu fördern, etablierte Belgien ein auf Zersplitterung basierendes politisches System. Dies war der Beginn eines jahrzehntelangen Experiments Belgiens in Ruanda mit den Techniken der sozialen Kontrolle. Belgische Beamte überwachten die Verwaltung direkt und kontrollierten praktisch alle institutionellen Ressourcen, darunter Bildung, Justiz, Landvergabe und Religion, während die lokale Bevölkerung von jeglicher bedeutender Beteiligung an der Regierungsführung ausgeschlossen war. Die traditionelle Monarchie Ruandas wurde zwar beibehalten, doch Könige wie Musinga oder Rudahigwa wurden verbannt oder beseitigt, wenn sie mehr Unabhängigkeit für das Land forderten.

Die belgische Kolonialbürokratie basierte auf der rassistischen Hamitentheorie des britischen Afrikaforschers John Speke. Diese postulierte die Überlegenheit einer hellhäutigen Gruppe von Afrikanern, die den Europäern näherstehen würden, gegenüber der dunkelhäutigen Bevölkerung Afrikas. Auf dieser Grundlage erhoben die Belgier die Minderheit der Tutsi zur „natürlichen herrschenden Klasse“, die bevorzugt Zugang zu Schulen, Verwaltungsämtern und religiösen Hierarchien erhielt. Die Hutu wurden hingegen zur „unzivilisierten Masse“ erklärt und von kulturellem und wirtschaftlichem Einfluss ausgeschlossen. Bereits 1933 führte Belgien ein obligatorisches System sogenannter Ausweise ein, die die Ruander in drei feste Kategorien einteilten: Tutsi, Hutu und Twa. Die vormals eher fluide traditionelle Gesellschaftsstruktur wurde somit in ein System der ethnischen Klassifikation verwandelt. Während man vormals durch Heirat wirtschaftlichen Erfolg oder politische Zugehörigkeit in der Gesellschaft aufsteigen konnte, wurde nun eine rassisch-ethnische Identität in amtlichen Dokumenten festgeschrieben. Dies führte zur Verfälschung gesellschaftlicher Identitäten, verschärfte Konflikte und schürte festgefahrene Feindbilder, die oft blutig endeten.

Propaganda der Überlegenheit

Diese Rassentrennung war nicht nur institutionell, sondern auch kulturell. In von der Kolonialmacht hergestellten Schulbüchern wurden die Tutsi als hellhäutig, elegant und zivilisiert dargestellt, während die Hutu als dumm und für primitive Arbeiten geeignet charakterisiert wurden. Diese Propaganda verfestigte ein hierarchisches System. Belgische Missionare förderten die Massenkonvertierung der Tutsi zum Katholizismus, stellten sie als auserwähltes Volk Gottes dar und bekräftigten ihre spirituelle Überlegenheit. Unter dem Deckmantel der Heilslehre des Christentums führte Belgien im Wesentlichen Zivilisierungsmaßnahmen durch, die auch psychologisch und kulturell die Gräben weiter vertieften. Sprache, Religion und Bildung wurden systematisch umstrukturiert, um die ethnische Segregation aufrechtzuerhalten.

Doch Kolonialmächte können auch abrupt die Seiten wechseln beziehungsweise beide Seiten gegeneinander ausspielen. In den Unruhen während der Zeit der Entkolonialisierung änderte Belgien seine Haltung gegenüber Ruanda radikal. Die von ihnen einst als koloniale Stellvertreter aufgebaute Tutsi-Elite wurde fallen gelassen, während die Hutu-Bevölkerung an die Macht gebracht wurde. Es folgten vier Jahre, in denen Tausende von Tutsi bei einer Reihe von Massakern und Tötungen ihr Leben verloren. Auch nach der formalen Unabhängigkeit Ruandas im Jahr 1962 gingen die Tötungen weiter. Die ausschließlich aus Hutu bestehende ruandische Armee wurde von Belgien geschaffen und überwachte unter dem Kommando ihrer Kolonialherren vielfach die Massaker. Somit erbte die formal postkoloniale Führung Ruandas einen zersplitterten Staat. Belgien hatte keine dauerhaften rechtlichen Institutionen, keine Ausbildung für den öffentlichen Dienst und keine Regierungssysteme aufgebaut. Mit seinem Rückzug aus dem Land hinterließ es ein fragiles, ethnisch gespaltenes und bürokratisch chaotisches Land. Belgien wälzte die Schuld für die anhaltenden Feindseligkeiten auf die Kräfte vor Ort ab.

Die Tragödie von 1994

In den 1990er Jahren wurde Belgiens Einfluss in Ruanda und seine Belange zunehmend kontrovers diskutiert. Zwar schickte Belgien Truppen unter dem UN-Mandat UNAMIR, doch nach dem Abschuss des Flugzeugs mit dem Hutu-Präsidenten Juvénal Habyarimana über Kigali am 6. April 1994 zog Belgien am 7. April 1994 wieder ab und überließ das Land und unzählige Schutzbedürftige ihrem Schicksal. Belgien setzte sich im Sicherheitsrat der UNO dafür ein, jegliche UNO-Friedenstruppe abzuziehen und die Zivilisten im Stich zu lassen. Der Tod des Hutu-Präsidenten war vielleicht der Auslöser für das folgende Massaker, das heute als Völkermord anerkannt ist. Die Grundlage dafür wurde jedoch bereits über viele Jahrzehnte durch die Kolonialherrschaft Belgiens gelegt. Das Ausweissystem, rassistische Narrative und administrative Segregation bildeten den fruchtbaren Boden für die Entstehung extremistischer Bewegungen. Während des Völkermords wurden viele Hutu-Zivilisten durch Regierungspropaganda und Radiosendungen aufgehetzt und von Milizen gedrängt, ihre Tutsi-Nachbarn zu ermorden. Ihre Ausweise wurden nun zu Todesurteilen. Dies lag jedoch nicht daran, dass diese Feindseligkeit in der Kultur Ruandas angelegt gewesen wäre, sondern daran, dass sie sich als kolonialistisches Konstrukt verfestigt hatte.

Erst 1997 gab eine belgische Senatskommission die Verantwortung Belgiens beim Unterlassen der Hilfe für Zivilisten zu und im Jahr 2000 gab der damalige belgische Premierminister Guy Verhofstadt im Namen des belgischen Staates eine öffentliche Entschuldigung ab. Doch diese Gesten sind weit entfernt von einer wahren Aufarbeitung und Wiedergutmachung für die weitaus umfassendere Rolle Belgiens bei den Ursachen der Tragödie. Nach dem Ende der Massentötungen, bei denen Schätzungen zufolge rund 800.000 Menschen, vor allem Tutsis und moderate Hutus, brutal ermordet wurden, begann das Land unter Präsident Paul Kagame mit einem umfangreichen Wiederaufbau der Wirtschaft und der nationalen Identität. Ethnische Bezeichnungen wurden abgeschafft, das Bildungssystem reformiert und eine pan-ruandische Identität gefördert. Kagames Regierung pochte auf Eigenständigkeit und langfristige Entwicklung. Das neue Modell setzte auf Wirtschaftswachstum, technologischen Fortschritt und eine robuste regionale Sicherheitsarchitektur. Anstatt jedoch als Partner aufzutreten, begannen belgische Politiker, Thinktanks und Hilfsorganisationen, Ruandas Innenpolitik scharf zu kritisieren. Ständig belehrte man Kagame über Demokratie und gute Regierungsführung und knüpfte jegliche Form von finanzieller Unterstützung und Entwicklungshilfe an vom Westen vorgeschlagene Veränderungen.

Der Weg zum diplomatischen Bruch

Ruanda betrachtete diese Interventionen als neokoloniale Einmischung unter dem Deckmantel der Menschenrechte und war besonders verärgert über die belgische Unterstützung für Oppositionspolitiker, da dies als Untergrabung seiner Souveränität angesehen wurde. Ende 2024 entschied ein Brüsseler Gericht, ein Verfahren gegen mehrere ehemalige ruandische Beamte einzuleiten. Für die Führung in der ruandischen Hauptstadt Kigali war das Maß voll. Sie verurteilte dies als „rechtliche Fortsetzung kolonialer Vorurteile”. Im Februar 2025 setzte Ruanda das bilaterale Hilfsprogramm mit Belgien aus. Grund dafür war die Entscheidung Belgiens, im regionalen Konflikt zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Ruanda nicht vermittelnd, sondern parteiisch aufzutreten. Die Zurückweisung eines Fonds von immerhin 120 Millionen Euro für Entwicklungshilfe aus Brüssel wurde in Ruanda als wichtiger geostrategischer Akt für die Souveränität des Landes und als wichtiges Symbol für afrikanische Eigenständigkeit begrüßt. Der nun vollzogene diplomatische Bruch zwischen Belgien und Ruanda ist die Kulmination eines lange verdrängten, traumatischen Verhältnisses zwischen der einstigen Kolonie und ihrem ehemaligen Kolonialherren. Letzterer mische sich jedoch immer noch mit erhobenem Zeigefinger und überheblichem Ton in die inneren Belange Ruandas und anderer regionaler Länder ein. Es geht nicht nur um rechtliche Fragen, Entwicklungshilfe und diplomatische Krisen. Im Kern handelt es sich um eine systemische Auseinandersetzung mit unbewältigten kolonialen Hinterlassenschaften.

Der Kolonialismus ist weder in Ruanda noch in zahlreichen anderen afrikanischen Ländern ein abgeschlossenes Kapitel. Er lebt in kulturellen Narrativen, der Identitätspolitik, der außenpolitischen Gestaltung und sogar in den Strukturen der Entwicklungshilfe weiter. Für Belgien bedeutet das, dass ein sinnvoller postkolonialer Frieden eine ehrliche Auseinandersetzung mit seiner Rolle in der nationalen Katastrophe Ruandas voraussetzt. Die Empörung darüber ist nicht nur ein momentaner Widerstand gegen externe Kontrolle, sondern ein Kampf um die Rückgewinnung der historischen Identität als Nation. Dass ein Frieden durch vermittelnde Kräfte möglich ist, zeigte zuletzt die Erklärung der Prinzipien zwischen der Regierung der Demokratischen Republik Kongo und den im Ostkongo aktiven Milizen. Unter der Vermittlung Katars wurde in der Stadt Doha eine Friedensvereinbarung ausgehandelt. So brüchig Friedensverhandlungen auch sein mögen, verdeutlicht wird das Prinzip, dass durch Interessenausgleich und guten Willen friedliche Einigungen möglich sind. Dies ist eine Lektion, die nicht nur Belgien, sondern auch andere ehemalige Kolonialmächte noch lernen müssen.

Hier der Link zur Substack-Website von Stephan Ossenkopp: https://ossenkopp.substack.com/

+++

Wir danken dem Autor für das Recht zur Veröffentlichung dieses Beitrags.

+++

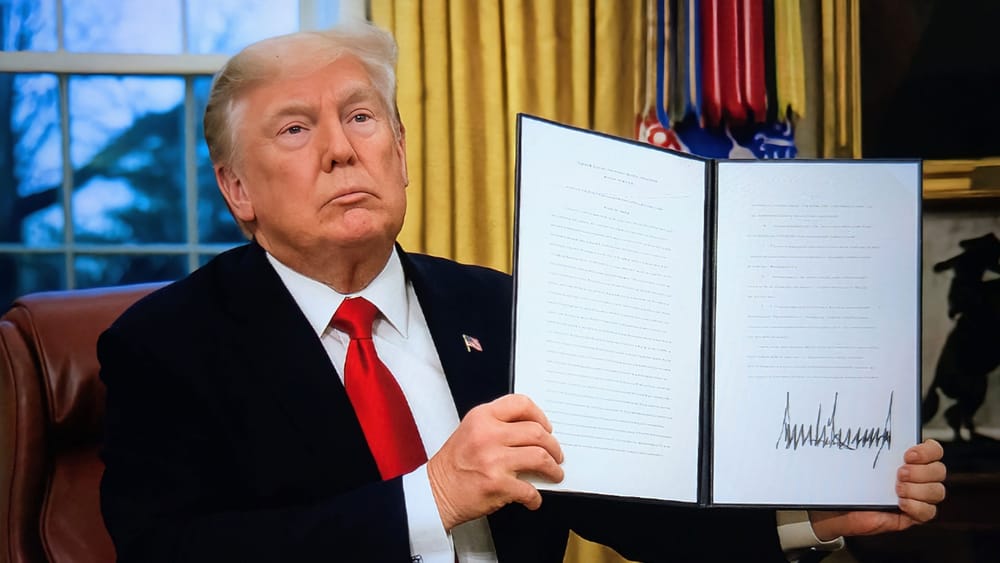

Bild: Paul Kagame (Präsident Ruandas)

Bildquelle: lev radin / shutterstock

+++

Ihnen gefällt unser Programm? Machen wir uns gemeinsam im Rahmen einer "digitalen finanziellen Selbstverteidigung" unabhängig vom Bankensystem und unterstützen Sie uns bitte mit der:

Spenden-Kryptowährung „Nackte Mark“: https://apolut.net/unterstuetzen/#nacktemark

oder mit

Bitcoin: https://apolut.net/unterstuetzen#bitcoin

Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie hier: https://apolut.net/unterstuetzen/

+++

Bitte empfehlen Sie uns weiter und teilen Sie gerne unsere Inhalte in den Sozialen Medien. Sie haben hiermit unser Einverständnis, unsere Beiträge in Ihren eigenen Kanälen auf Social-Media- und Video-Plattformen zu teilen bzw. hochzuladen und zu veröffentlichen.

+++

Abonnieren Sie jetzt den apolut-Newsletter: https://apolut.net/newsletter/

+++

Unterstützung für apolut kann auch als Kleidung getragen werden! Hier der Link zu unserem Fan-Shop: https://harlekinshop.com/pages/apolut