Ergebnis eines geopolitischen Kalküls der Briten?

Die ungelösten Konflikte des 1. Weltkriegs sind wieder aufgebrochen.

Ein Standpunkt von Wolfgang Effenberger.

Im Sommer 2025 toben auf der Welt in Israel/Palästina, der Ukraine, im Sudan, in Myanmar, im Jemen, in der Demokratischen Republik Kongo Kriege und Bürgerkriege.

Mindestens zwei dieser Konflikte – in der Ukraine und in Nahost – bergen das Potential, zu einem Weltkrieg zu eskalieren, der die Zivilisation vernichten könnte. Daneben besteht die Gefahr der Folgen des von Präsident Trump initiierte Zoll- und Handelskrieg zu einem Zusammenbruch des ohnehin schon fragilen globalen Finanzsystems. Die Welt scheint aus den Fugen zu geraten, ähnlich wie im Sommer 1914 nach dem Terroranschlag auf Österreich-Ungarn durch die Ermordung des Thronfolgers Franz Ferdinand am 28. Juni 1914 (vor 111 Jahren). Das Attentat – die jugendlichen Täter waren in Belgrad vom serbischen Geheimdienst ausgebildet und nach Sarajewo geschleust worden – löste in der Folge den ersten Weltkrieg aus, dessen Verwerfungslinien, die 1914 in die Katastrophe des 20. Jahrhunderts geführt haben, bereits nach der Auflösung der Sowjetunion wieder sichtbar wurden und heute unübersehbar sind.

Bis heute sind jedoch im Westen die Hintergründe der Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz-Ferdinand in Sarajevo, die zunächst zum Schlag gegen Serbien und nachfolgend zur offiziellen Kriegserklärung führten, nicht aufgeklärt.

Nachdem Serbien das österreichische Ultimatum zurückwies – Grund war die Forderung Österreichs, an den Ermittlungen gegen die Terroristen teilzunehmen – wurde 30 Tage nach dem Attentat am 28. Juli 1914 Serbien der Krieg erklärt.

Zum Vergleich: Nur 27 Tage nach dem Attentat vom 11. September 2001 begannen die USA ihren nicht erklärten Krieg gegen Afghanistan, ein Land, das nachweislich an dem Terroranschlag nicht beteiligt war.

Deutschland erklärte am 1. August 1914 Russland den Krieg, nachdem Russland seine Armee mobilisiert hatte. Der deutsche Kaiser Wilhelm II. hatte den Zaren Nikolaus II. vorher verzweifelt darum gebeten, die russische Mobilmachung zurückzunehmen. Am 1. August 1914 hatte Russland bereits an der Ostgrenze von Ostpreußen die Armee Rennenkampff und an der Südflanke Ostpreußens die Armee Samsonow in Stellung gebracht. Am 1. August 1914 nahmen beide Armeen ihre Aufklärungstätigkeit in Ostpreußen auf. In Großbritannien liefen die Kriegsvorbereitungen gegen Deutschland seit der Gründung des Committee of Imperial Defence (CID; auf deutsch: „Ausschuss für imperiale Verteidigung“) im Jahr 1904. In diesem Ausschuss wurde in Absprache mit Frankreich die britische Aufstellung eines Expeditionskorps in einer Stärke von 180.000 Mann für Belgien vorbereitet und in der Marineabteilung die umfassende Blockade Deutschlands akribisch ausgearbeitet. (1)

All diese Fakten finden heute in den Geschichtsbüchern und in den Medien kaum eine Erwähnung.

Wilhelm II. 1913 zum Thronjubiläum weltweit als Friedenskaiser gefeiert

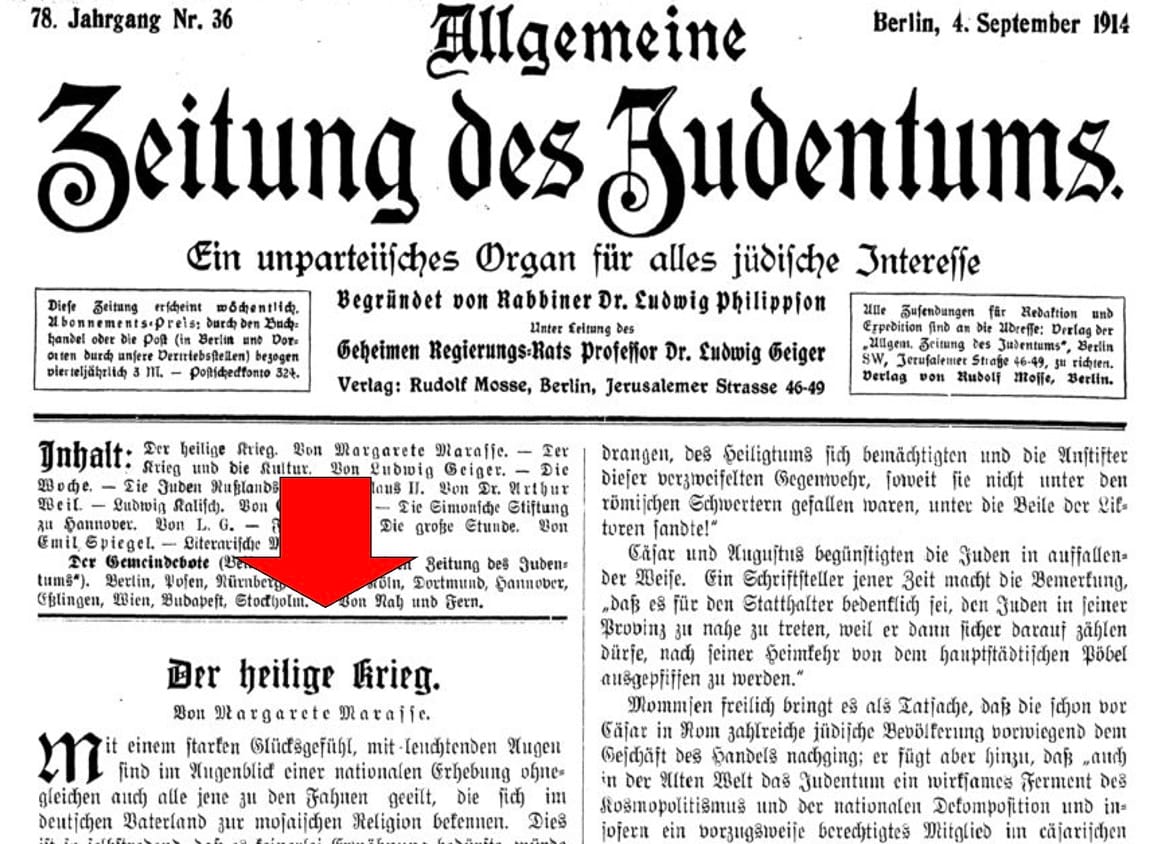

Am 13. Juni 1913 fanden überall im Kaiserreich Festveranstaltungen zum 25. Regierungsjubiläum des Deutschen Kaisers Wilhelm II. statt und Ludwig Geiger – Herausgeber der Allgemeinen Zeitung des Judentums – hob die 25 Regierungsjahre des Kaisers als eine Zeit gesegneten Friedens hervor. Geiger beschrieb den Kaiser als leuchtendes Beispiel unermüdlicher, viel seitiger Tätigkeit. „So schlingt sich zwischen dem Monarchen und dem Volke ein Band inniger Herzlichkeit. Selbst die Unzufriedenen – und deren gibt es wie jedem Monarchen gegenüber, gar manche in vielen Kreisen – sehen in ihm nicht nur den Herrscher, sondern den Vater und den Führer.“ (2)

An der Spitze der Abordnung aus den Vereinigten Staaten von Amerika stand kein geringerer als der Milliardär Andrew Carnegie. Von Präsident Wilson lag ein Gratulationstelegramm vor: „In der aufrichtigen Hoffnung, daß eine lange Dauer Eurer Majestät segensreicher, friedlicher Regierung dem großen deutschen Volke wachsenden Segen bringen möge, bringe ich Euer Majestät die herzlichsten Glückwünsche der Regierung und des Volkes zum 25jährigen Tage von Euer Thronbesteigung dar.“ (3)

Ebenso hatte auch der British Council der vereinigten kirchlichen Komitees zur Pflege freundschaftlicher Beziehungen Abordnungen entsandt. In der Ergebenheitsadresse der englischen Kirchen betonte Bischof Boyd Carpenter den außergewöhnlichen Fortschritt in der materiellen, moralischen und intellektuellen Wohlfahrt des deutschen und seines eigenen Volkes, um dann festzustellen: „Ein solcher Fortschritt ist nur möglich, wenn die Völker frei sind von den Besorgnissen und Störungen des Krieges, und wir erkennen es mit Dankbarkeit an, daß die Erhaltung des europäischen Friedens nächst Gott in nicht geringem Maße auf den früh gebildeten und unermüdlich festgehaltenen Entschluß Eurer Majestät zurück zuführen ist, die Segnungen des Friedens zu fördern und zu erhalten“. (4)

„Wir sind alle überzeugt“, so Ludwig Geiger, „dass das Herz unseres Kaisers von wahrhafter Friedensliebe erfüllt ist, dass er bis zum letzten Momente aufrichtig gesprochen und energisch alles getan hat, um den Krieg zu verhindern. Nicht also ihm, sondern den Hetzern in West und Ost, den Kulturstörern, obgleich sie als die echten Träger der Kultur sich gern bezeichnen, müssen die Friedensfreunde die Schuld geben an dem Unheil, das über die ganze Welt heraufgezogen ist.“ (5) „Mit einem starken Glücksgefühl, mit leuchtenden Augen sind im Augenblick einer nationalen Erhebung ohnegleichen auch alle jene zu den Fahnen geeilt, die sich im deutschen Vaterland zur mosaischen Religion bekennen,“ (6) schreibt Margarete Marasse in ihrem Artikel "Der heilige Krieg" am 4. September 1914 in der Allgemeinen Zeitung des Judentums.

Daneben drängten aber auch Juden in wehrhaftem Alter aufgrund der Religionsvorschriften massenhaft zu den Fahnen. Darunter viele Tausende von Freiwilligen, die entweder ihren Jahren nach noch zu jung oder anderweitig von der Wehrpflicht befreit waren. In Tunis wurde das Ehepaar Feuchtwanger vom Kriegsausbruch überrascht und dort interniert. Lion Feuchtwanger, Sohn eines orthodox-jüdischen, deutsch patriotischen großbürgerlichen Margarinefabrikanten, entkommt und schlägt sich nach München durch, wo er unverzüglich seinen Militärdienst antritt. Von den ca. 550.000 1914 in Deutschland lebenden Juden (7) dienten 100.000 Juden aus Deutschland, wovon rund 77.000 bis 78.000 direkt an der Front eingesetzt waren. Etwa 12.000 jüdische Soldaten fielen im Krieg, 30.000 wurden mit Tapferkeitsmedaillen ausgezeichnet und 19.000 befördert, darunter etwa 2.000 zu Offizieren. (8)

Diese Zahlen zeigen, dass der Anteil jüdischer Soldaten dem anderer vergleichbarer sozialer Gruppen entsprach und dass sich jüdische Deutsche in hohem Maße patriotisch engagierten. (9)

Das hatte einen Grund:

1914 war die Lage der Juden im Deutschen Kaiserreich durch rechtliche Gleichstellung, gesellschaftliche Integration und eine vergleichsweise hohe Akzeptanz gekennzeichnet, während im zaristischen Russland das Verhältnis zur jüdischen Minderheit von Diskriminierung, Entrechtung, Gewalt und existenzieller Unsicherheit geprägt war. (10)

Sie durften sich nur im sogenannten Ansiedlungsrayon niederlassen und waren von vielen Berufen, dem Hochschulzugang und politischer Teilhabe ausgeschlossen. (11)

Wiederkehrende Pogrome, Plünderungen und Massendeportationen prägten das Leben. Juden waren gesellschaftlich ausgegrenzt, Zielscheibe von Hass und staatlicher Repression Besonders während des Ersten Weltkriegs wurden Juden als „innere Feinde“ angesehen, pauschal der Spionage verdächtigt, aus Frontgebieten deportiert und Opfer von Massakern und Geiselnahmen.(12) Zwischen 1881 und 1914 waren etwa zwei Millionen Juden vor Pogromen und Diskriminierung geflohen, viele nach Deutschland, England und in die USA. (13) So konnte die Mehrheit der deutschen Juden nicht nachvollziehen, wie das zivilisierte England, in den die jüdische Bevölkerung sich ebenso geborgen fühlte wie in Deutschland, mit Russland gegen Deutschland kämpfen konnte.

Der britische Premier Benjamin Disraeli zur Gründung des Kaiserreiches 1871:

Ein politisches Ereignis von größter Tragweite für Großbritannien.

In seiner Rede vor dem britischen Unterhaus betonte Disraeli am 9. Februar 1871 – am 18. Januar 1871 war im Schloss Versailles das Deutsche Kaiserreich ausgerufen worden –wie tiefgreifend für ihn die Bedeutung der Gründung des Deutschen Kaiserreichs für das europäische Machtgefüge war:

„Dieser Krieg bedeutet die deutsche Revolution, ein größeres politisches Ereignis als die Französische Revolution des vergangenen Jahrhunderts. [...] Das Gleichgewicht der Macht ist völlig zerstört worden und das Land, das am meisten darunter leidet und das die Auswirkungen dieses großen Wandels am meisten spürt, ist England.“ (14)

Disraeli warnte, dass durch die Reichsgründung alle bisherigen außenpolitischen Grundsätze und diplomatischen Traditionen Großbritanniens hinfällig geworden seien. Großbritannien müsse sich auf eine „neue Welt, neue Einflüsse am Werk, neue und unbekannte Größen und Gefahren“ einstellen. Vor allem sah er die britische Vormachtstellung und das europäische Mächtegleichgewicht massiv bedroht. (15)

Disraeli ging es um nichts anderes als die britische Vorherrschaft und die sogenannte „Balance of Power“, die es mit aller Gewalt zu verteidigen galt. Dabei war England die globale Vormachtstellung nicht auf friedlichem Weg zugefallen. Im Gegenteil! Der britische Aufstieg zur Weltmacht, insbesondere während des Imperialismus und der Kolonialzeit, war gekennzeichnet von brutaler Ausbeutung und Unterdrückung sowie von Kriegn geen die Konkurrenzmächte. England bzw. später Großbritannien verlangte, dass im Laufe der Geschichte verschiedene Großmächte „aus dem Weg geräumt“ oder dass zumindest deren Einfluss zurückdrängt werden musste.

Spanien

Im 16. und 17. Jahrhundert war Spanien die führende Seemacht Europas. Der entscheidende Wendepunkt war die Niederlage der spanischen Armada 1588 gegen England. Später, im 18. Jahrhundert, wurde Spanien endgültig von Großbritannien als dominierende Seemacht abgelöst.

Frankreich

Frankreich war über Jahrhunderte der wichtigste Rivale Englands – sowohl in Europa als auch in Übersee. Besonders im 18. Jahrhundert standen sich beide Mächte in zahlreichen Kriegen gegenüber, etwa im Siebenjährigen Krieg (1756–1763), der mit einem klaren Sieg Großbritanniens endete. Im 19. Jahrhundert kollidierten die Interessen beider Staaten erneut, etwa in der Faschoda-Krise 1898, die jedoch diplomatisch beigelegt wurde.

Niederlande

Im 17. Jahrhundert waren die Niederlande eine führende Handels- und Seemacht. In mehreren Seekriegen (Englisch-Niederländische Seekriege) setzte sich England durch und verdrängte die Niederlande als wichtigste Handelsmacht auf den Weltmeeren.

Deutschland

Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert wurde das Deutsche Kaiserreich zum wichtigsten Rivalen Großbritanniens. Im angeblichen Flottenwettrüsten blieb Deutschland nicht mehr als ein Papiertiger: Die deutsche Kriegsflotte blieb während des Kriegs – bis auf einen kleinen Ausflug im Mai 1916, der fast tödlich geendet hätte – aus Sicherheitsgründen in den deutschen Häfen. Sie war in jeder Hinsicht chancenlos. Nach dem US-Marinestrategen Alfred Thayer Mahan (1840-1914) besteht die Kampfkraft der Marine aus den Faktoren Flottenstärke und weltweiten Stützpunkten. Ist ein Faktor Null, dann ist auch die Kampfkraft Null. Und Deutschland hatte so gut wie keine Seebasen.

Im Ersten Weltkrieg wurde Deutschland schließlich militärisch besiegt und durch den Versailler Vertrag politisch und wirtschaftlich geschwächt. (16)

Russisches Kaiserreich

Im 19. Jahrhundert konkurrierten Großbritannien und Russland um Einfluss in Zentralasien („Great Game“), besonders in Afghanistan und Persien. Ein direkter Krieg konnte jedoch vermieden werden.

Österreich-Ungarn

Bis zum Ersten Weltkrieg war auch Österreich-Ungarn eine europäische Großmacht, die im Rahmen der europäischen Mächtepolitik eine Rolle spielte. Nach dem Ersten Weltkrieg zerfiel das Habsburgerreich und war keine Konkurrenz mehr.

Italien: Spielte im imperialistischen Zeitalter eine untergeordnete Rolle, war aber Teil des europäischen Mächtegleichgewichts.

USA und Japan: Erst im 20. Jahrhundert wurden diese Staaten zu globalen Rivalen Großbritanniens, insbesondere im Pazifik und im Bereich der Weltwirtschaft.

Die sogenannte Thukydides-Falle beschreibt das historische Muster, dass ein Krieg sehr wahrscheinlich wird, wenn eine aufstrebende Macht eine etablierte Großmacht herausfordert und deren Vormachtstellung bedroht. (17) Dieses Konzept wurde von Graham Allison geprägt und auf viele historische Konstellationen angewendet – darunter auch das Verhältnis zwischen England (Großbritannien) und Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg.

Nach der Reichsgründung 1871 stieg Deutschland rasant zur wirtschaftlichen und militärischen Großmacht auf und begann, Großbritannien – die bis dahin unangefochtene Welt- und Seemacht – herauszufordern. Das wird immer wieder mit einem angeblichen Anspruch auf „einen Platz an der Sonne“ in Verbindung gebracht.

Dabei handelt es sich um das berühmte Zitat von Bernhard von Bülow, dem damaligen deutschen Reichskanzler. Dieses so gut wie nie vollständig wiedergegebene Zitat lautet:

„Mit einem Worte: wir wollen niemand in den Schatten stellen, aber wir verlangen auch unseren Platz an der Sonne. Unerworbene Rechte beanspruchen wir nicht, aber wir wollen auch die uns gebührenden Rechte unverkürzt und ungeschmälert wahren. Das deutsche Volk ist arbeitsam, friedliebend und duldsam; aber es ist auch stolz, und es ist sich seiner Würde bewußt. Wie die anderen großen Völker, so haben auch wir das Recht, einen größeren Anteil an der zivilisatorischen Arbeit der Menschheit, an den Gütern und Schätzen der Erde zu verlangen.“ (18)

Welch menschenverachtende Dimensionen haben in der heutigen Zeit dagegen die exzeptionalisten Aussagen eines Obama, Biden oder Trump?

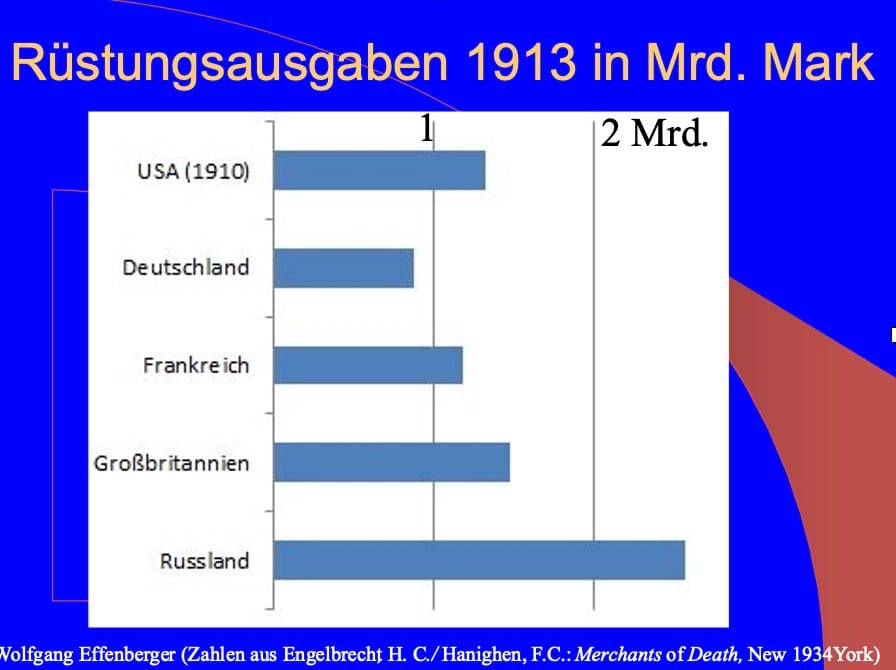

Das Deutschland vor 1914 wird allgemein als Militärmacht gesehen, die Zahlen zeigen jedoch ein anderes Bild:

Als Antwort auf die unmittelbar mit Kriegsbeginn einsetzenden Greuelpropaganda gegen Deutschland fertigte der Patriot mit jüdischen Wurzeln, Louis Oppenheim, eine Gegenüberstellung der Kulturleistungen an, an denen die jüdische Minderheit in Deutschland großen Anteil hatte.

Deutschland tappt in die klassische Thukydides-Falle

Die nach dem britischen Burenkrieg (1899-1902 – Milners first war) 1904 von Großbritannien aufgenommenen Kriegsvorbereitungen gegen Deutschland entsprachen dem klassischen Muster der Thukydides-Falle: Die aufstrebende Macht (Deutschland) forderte die etablierte Macht (England) heraus, was zu wachsender Unsicherheit, Misstrauen und schließlich zur Bereitschaft führte, einen Krieg zur Wahrung des Status quo zu riskieren. (19)

Politische Wahrnehmung und Reaktion:

Wie Herfried Münkler beschreibt, fühlte sich England „wegen des erstarkenden Gegners genötigt, rechtzeitig noch die eigene Überlegenheit auszuspielen“ – also präventiv zu handeln, bevor Deutschland zu mächtig werden konnte. Die britische Politik zielte daher zunehmend darauf ab, Deutschlands Aufstieg zu blockieren, etwa durch Bündnisse mit Frankreich und Russland (Entente Cordiale, Triple Entente) und durch das Wettrüsten zur See. (20)

Fazit:

Die Thukydides-Falle liefert ein Erklärungsmodell dafür, warum es zwischen England und Deutschland zu einem strukturellen, kaum vermeidbaren Konflikt kam: Der rasante Aufstieg Deutschlands und die daraus resultierende Furcht Englands vor dem Verlust der eigenen Vormachtstellung führten zu einer Spirale von Misstrauen, Rüstungswettlauf und schließlich zum Ersten Weltkrieg – ganz im Sinne der historischen Warnung Thukydides’. (21)

Britannien nutzt den Krieg gegen Deutschland für weitere geopolitische Ziele:

Einen dauerhaften Stützpunkt in Nah-Ost

Der einzige Feind des Staates Israel ist derjenige, der seit 80 Jahren jeglichen Friedensversuch zwischen Juden und Arabern sabotiert: nämlich das Vereinigte Königreich.

Bereits 1915 beschloss das Foreign Office seinen Plan mit dem Titel "Die Zukunft Palästinas". (22) Im Mandatsgebiet Palästina sollte ein jüdischer Staat errichtet werden, der aber keineswegs in der Lage sein sollte, für seine eigene Sicherheit zu sorgen. Erst zwei Jahre später entwarf die Regierung von David Lloyd George die Balfour-Deklaration, in der sie die Schaffung der Jüdischen Nationalen Heimstätte ankündigte, und in der die Regierung Woodrow Wilson sich verpflichtete, für die Juden des Osmanischen Reiches einen unabhängigen Staat zu schaffen.

Der Autor der Deklaration, Lord Herbert Samuel, wurde britischer Hochkommissar für Palästina. Konsequent begünstigte er auf der einen Seite Jabotinskys "revisionistische Zionisten" und auf der anderen Seite den Antisemiten Mohammed Amin al-Husseini als Großmufti von Jerusalem. Anschließend wurde er in der Regierung von Archibald Sinclair zum Staatssekretär für Inneres ernannt.

Diese Politik setzt sich ununterbrochen bis zum heutigen Tag fort: Das Vereinigte Königreich unterstützt nach wie vor mit der einen Hand den "revisionistischen Zionisten" Benjamin Netanjahu und mit der anderen die Muslimbruderschaft, deren palästinensische Sektion die Hamas ist. (23)

Im Rückblick auf das Jahr 1915 schrieb Martin Philippson unter dem Titel „Rückblick auf das Jahr 5674“ im Jahrbuch für jüdische Geschichte und Literatur einen Essay, der die Lage der jüdischen Gemeinschaft im Kontext des Ersten Weltkriegs reflektierte. (24)

„Es ist leider so gekommen, und das grausige Morden dauert schon 15 Monate fort, ohne daß ein Ende abzusehen wäre. Eine furchtbare Prüfung für die Menschheit, wie solche sie seit den Mongeolenüberflutungen nicht mehr betroffen hat“. Dann ging Philippson auf die lage der deutschen Juden ein: Wir haben „bei all dem öffentlichen und privaten Kummer und Angstgefühl einen doppelten Trost. Nicht Deutschland und das ihm verbündete Österreich-Ungarn sind an dem Unheil schuldig, sondern die tückischen und neidischen Leiter der uns feindlichen Staaten, die eingestandenermaßen seit vielen Jahren den Vernichtungskrieg gegen uns geplant und sorgsam vorbereitet, die uns mit Schmähungen und Kränkungen bis auf das Blut gepeinigt hatten. Und zweitens: der Sieg hat sich bereits dauernd an unsere und unserer Verbündeten Fahnen geheftet. Allerorten sind sie weit in Feindesland eingedrungen, und alle Versuche der Gegner, uns daraus zu vertreiben, sind blutig gescheitert. Wir sind im Begriff, durch den Balkankrieg das afrikanische und asiatische Reich Großbritanniens in seiner Wurzel zu bedrohen“.

Dagegen setzten Briten und Franzosen 1916 das Sykes-Picot-Abkommen und legten mit den künstlichen Grenzziehungen und der internationalen Verwaltung Palästinas den Grundstein für die bis heute anhaltenden Konflikte und territorialen Streitigkeiten in der Region. Großbritannien und Frankreich teilten in diesem geheimen Abkommen die arabischen Provinzen des zerfallenden Osmanischen Reichs in Einflusszonen auf, ohne Rücksicht auf die ethnischen, religiösen oder historischen Gegebenheiten der Region zu nehmen. (25)

Palästina wurde dabei als besonders sensibler Bereich unter internationale Verwaltung gestellt, während die angrenzenden Gebiete wie Syrien, Libanon, Irak und Jordanien direkt den Einflusszonen Frankreichs beziehungsweise Großbritanniens zugeordnet wurden. (26) Die genaue Ausdehnung Palästinas blieb umstritten, was zu späteren Konflikten beitrug.

Die willkürliche Grenzziehung und die konkurrierenden Versprechen an verschiedene Bevölkerungsgruppen – etwa an Araber und Zionisten – verhinderten eine nationale Einigung und schufen die Grundlage für viele der heutigen Konfliktlinien, insbesondere im Israel-Palästina-Konflikt (27). Die im Sykes-Picot-Abkommen festgelegten Mandatsgebiete wurden nach dem Ersten Weltkrieg vom Völkerbund offiziell bestätigt und bildeten die Basis für die heutigen Staatsgrenzen im Nahen Osten.

Britische Interessen und die Balfour-Deklaration

Ein Jahr nach dem Sykes-Picot-Abkommen folgte am 2. November 1917 die maßgeblich von britischen strategischen Interessen geprägt Balfour-Deklaration. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Großbritannien weiterhin im erbitterten Krieg gegen die Mittelmächte, und in Russland übernahmen die Bolschewiki die Macht. Damit drohte Russland als Verbündeter auszufallen. Die britische Regierung suchte nun nach Wegen, neue Unterstützung zu gewinnen, insbesondere von jüdischen Gemeinden in den USA und dem Commonwealth Russland. Vor diesem Hintergrund wird es verständlich, dass sich in der Entente nur vereinzelte Stimmen gegen die russischen Greuel an der jüdischen Minderheit zu hören waren. Die englische Regierung unterdrückte sogar Zeitungen, die gegen die russische Schande Protest erhoben.

Im Nahen Osten standen die britischen Truppen kurz vor der Eroberung Jerusalems von den Osmanen (dies geschah im Dezember 1917). Die Kontrolle über Palästina wurde für Großbritannien strategisch immer wichtiger, weshalb die Unterstützung der zionistischen Bewegung als nützlich angesehen wurde.

Vorausschauend war im August 1917 offiziell die Jüdische Legion (28) (ca. 5.000 Soldaten) gegründet worden. Sie war ab Frühjahr 1918, insbesondere ab Juni 1918, während des britischen Vormarschs gegen die Osmanen in Palästina militärisch aktiv.

Während Deutschland jüdische Soldaten als Teil der regulären Truppe (ca. 100.000) einsetzte, hatte Großbritannien erstmals eine jüdische Kampfeinheit geschaffen.

Für das britische Empire war Palästina ein wichtiger geostrategischer Puffer und eine Landbrücke zwischen dem Mittelmeer und dem Persischen Golf, um den Einfluss von Indien bis Ägypten zu sichern. Die Unterstützung für die zionistische Bewegung war somit auch ein Mittel, um die eigene Kontrolle und den Einfluss in der Region zu stärken. (29)

Sie ist ein zentrales Beispiel für die britische Politik des „Teile und Herrsche“ im Nahen Osten. Großbritannien versprach in dieser Zeit verschiedenen Gruppen widersprüchliche Dinge: In der Balfour-Deklaration wurde den Juden eine „nationale Heimstätte“ in Palästina zugesichert, während gleichzeitig in der Hussein-McMahon-Korrespondenz von 1916 den Arabern ein unabhängiges arabisches Königreich einschließlich Palästinas in Aussicht gestellt wurde. (30) In der Balfour-Erklärung selbst wurde zwar betont, dass die Rechte der nicht-jüdischen Gemeinschaften nicht beeinträchtigt werden sollten, doch die praktische Umsetzung führte zu massiven Spannungen und Konflikten zwischen Juden und Arabern. (31)

Diese widersprüchlichen Zusagen dienten britischen Interessen: Sie sollten die Unterstützung sowohl jüdischer als auch arabischer Gruppen im Krieg sichern und Großbritannien nach dem Ersten Weltkrieg eine starke Position im Nahen Osten verschaffen. Das Prinzip, verschiedene Gruppen gegeneinander auszuspielen, um die eigene Kontrolle zu sichern, ist ein klassisches Beispiel für „Teile und Herrsche“. (32)

Viele Zeitgenossen – auch jüdische Intellektuelle – sahen darin einen Versuch, die Juden als „Brückenkopf“ britischer Interessen zu instrumentalisieren.

Erfolgreich hatte Großbritannien seit Anfang des 20. Jahrhunderts die separatistischen Bewegung in Österreich-Ungarn und in Serbien unterstützt.

1917 konnte ein großer britischer Erfolg gefeiert werden: Die Konvention von Korfu

Politische Vorgänge lassen sich fast immer nach den Effekten beurteilen. 1917 kam es zur Deklaration von Korfu. Die britische Regierung und die serbische Exilregierung –

sie residierte auf Korfu im Nebengebäude des britischen Hauptquartiers – beschlossen darin als Nachfolge des Vielvölkerstaats Österreich-Ungarn die Gründung eines probritischen Südslawischen Vielvölkerstaat, Jugoslawien, dessen Reste dann 1999 bombardiert wurden, nachdem sich Serbien und Montenegro nicht mehr dem britischen Hegemon unterwerfen wollten.

Kritik innerhalb des Judentums und des Zionismus

Innerhalb der jüdischen Gemeinschaft gab es von Anfang an kontroverse Debatten über den Zionismus und die praktische Umsetzung einer jüdischen Heimstätte in Palästina. Nicht wenige warnten vor den politischen und sozialen Folgen einer massenhaften jüdischen Einwanderung und Besiedlung, insbesondere angesichts der ablehnenden Haltung der arabischen Bevölkerung und der daraus resultierenden Spannungen. Einige jüdische Intellektuelle und Rabbiner – etwa Mitglieder der Organisation „Brit Shalom“ (33) oder Persönlichkeiten wie Martin Buber und Judah Magnes – forderten einen binationalen Staat und kritisierten die nationalistische Ausrichtung des Zionismus. Sie befürchteten, dass eine einseitige Besiedlung und die Unterstützung durch die Kolonialmacht Großbritannien langfristig zu Konflikten führen und das jüdische Projekt diskreditieren könnte.

In den 1920er und 1930er Jahren war die Skepsis gegenüber der britischen Politik und der zionistischen Siedlungspolitik innerhalb der jüdischen Gemeinschaft sehr präsent. Viele warnten davor, dass die britische Unterstützung weniger aus Solidarität mit den Juden, als vielmehr aus geopolitischen Interessen erfolgte, und dass die Juden Gefahr liefen, als Werkzeug imperialer Politik missbraucht zu werden. (34) Diese kritischen Stimmen gehören zu den wichtigen, aber oft übersehenen Aspekten der Geschichte der jüdischen Besiedlung Palästinas.

Auch andere prominente jüdische Persönlichkeiten wie der Historiker Simon Dubnow und der Schriftsteller Ahad Ha’am äußerten frühzeitig Bedenken gegen eine überstürzte oder exklusive jüdische Besiedlung Palästinas. Ahad Ha’am etwa warnte bereits 1891 in seinem berühmten Essay „Wahrheit aus Eretz Israel“ vor der Missachtung der arabischen Bevölkerung durch jüdische Siedler.

Viele Beobachter sehen in der heutigen US-Politik im Nahen Osten Parallelen zu dieser „Teile und Herrsche“-Strategie von 1915 an: Auch heute werden unterschiedliche Akteure unterstützt oder gegeneinander ausgespielt, um geopolitische Interessen durchzusetzen. Die Opfer dieser Politik sind nach wie vor sowohl Israelis als auch Palästinenser, die bis heute unter den Folgen der historischen Entscheidungen und der anhaltenden Konflikte leiden. (35)

Als Internationalisten waren die Sozialisten von Anfang an Gegner dieses jüdischen Nationalismus, der nur vom Klassenkampf ablenke. Sie erstrebten eine Lösung der Judenfrage durch Assimilation.

Die Kommunisten erkannten in der Balfour-Deklaration den Versuch des englischen Imperialismus, die Juden im östlichen Mittelmeer anzusiedeln, um den Suezkanal gegen die Freiheitsbestrebungen der Araber zu sichern, während der britische Economist die Entwicklung viel pragmatischer sah und auf die Mineralquellen Palästinas als Ersatz für einen Kuraufenthalt in Deutschland und Österreich verwies, da diese Länder doch für Jahre den Besuchern aus Westeuropa und Amerika so gut wie verschlossen sein würden. (36)

Der jüdische Historiker und Publizist Joseph Landau vertraute den britischen Versprechungen überhaupt nicht. Er sah England in der intriganten Rolle, die Russland soeben abgelegt hatte. Während Pogrome im Londoner Judenviertel, in Leeds und in Birmingham aufflammten, sollten die aus Rußland im Vertrauen auf die englische Freiheit und Gastlichkeit geflüchteten Juden zu Kanonenfutter gepresst werden. Dasselbe England spielte sich nun „als Beschützer und Förderer der Juden in der Palästina-Frage auf, gebärdete sich als Vorkämpfer der Zionisten im Streben nach der Besitznahme Palästinas für die Juden.“ (37)

Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg äußerte US-Präsident Dwight D. Eisenhower die Befürchtung, dass sein israelischer Amtskollege Chaim Weizmann "Groß-Israel" verwirklichen könnte, d.h. nicht die Wiederherstellung des Königreichs Jerusalem (das bereits weitgehend im Staat Israel vorhanden war), sondern des ehemaligen assyrischen Reiches (d.h. vom Nil bis zum Euphrat). Er bat seinen Außenminister John Foster Dulles, ein Bündnis zwischen Syrien und dem Iran zu organisieren, um den israelischen Einfluss auszugleichen.

Auf Washingtons Ersuchen unterzeichnete der syrische Präsident Adib Chishakli (SSNP) (1953-1954) am 24. Mai 1953 ein militärisches Kooperationsabkommen mit dem iranischen Schah Mohammad Reza Pahlavi (38), den 1979 US-Präsident Jimmy Carter verjagte mit dem Hinweis auf dessen Anspruch, den Nahen Osten zu beherrschen, indem er nach einer „Atombombe“ strebte. (39) Kurzerhand verlegte Carter auf Anraten seines Sicherheitsberaters Zbigniew Brzeziński den Imam Ruhollah Khomeini von Frankreich nach Teheran. Israel unterstützte den Iran zunächst gegen den Irak und versorgte ihn bei Bedarf mit Waffen. Tel Aviv spielte eine Schlüsselrolle bei der Organisation und Durchführung der geheimen Waffenlieferungen an den Iran in den Jahren 1985 und 1986 (Iran-Contra-Skandal) (40).

Ein israelisch-iranisches Konsortium, das sich je zur Hälfte im Besitz der beiden Staaten befindet, betreibt weiterhin die für die israelische Wirtschaft wichtige Eilat-Aschkelon-Pipeline. Im Jahr 2018 verabschiedete die Knesset ein Gesetz, das jede Veröffentlichung über die Eigentümer dieses Unternehmens mit 15 Jahren Gefängnis bestraft (41).

Beginnend mit der angelsächsischen Invasion des Irak im Jahr 2003, angeblich wegen seiner Rolle bei den Attentaten vom 11. September 2001, begannen London und Washington, Gerüchte über eine angebliche iranische Atomwaffe zu verbreiten, wie sie es auch bei den angeblichen Massenvernichtungswaffen des Irak getan hatten. Damals hofften London und Washington, den Iran zwingen zu können, ihnen gegen den Irak zu helfen.

Der Führer der damaligen israelischen Opposition, Benjamin Netanjahu, griff diese Propaganda dann auf. Fünfundzwanzig Jahre lang hörte er nicht auf, die "bevorstehende" Herstellung einer iranischen Atombombe anzuprangern, obwohl Teheran bei den Vereinten Nationen einen Resolutionsantrag einreichte, der die Schaffung einer "atomwaffenfreien Zone im Nahen Osten" forderte (42).

2013 verhandelte William Burns (Joe Bidens späterer Direktor der CIA) als Vize-Staatssekretär im Auftrag von Präsident Barack Obama im Oman den Joint Comprehensive Plan of Action (JCPoA) mit dem Iran. Dies geschah während der 5+1-Treffen (d.h. der fünf Atommächte im Sicherheitsrat + Deutschland) in Genf. Aber er wurde erst zwei Jahre später in Wien unterzeichnet, wobei sich die Vereinigten Staaten und der Iran eine lange Aussetzung vorbehielten, um einen geheimen Nachtrag abzuschließen.

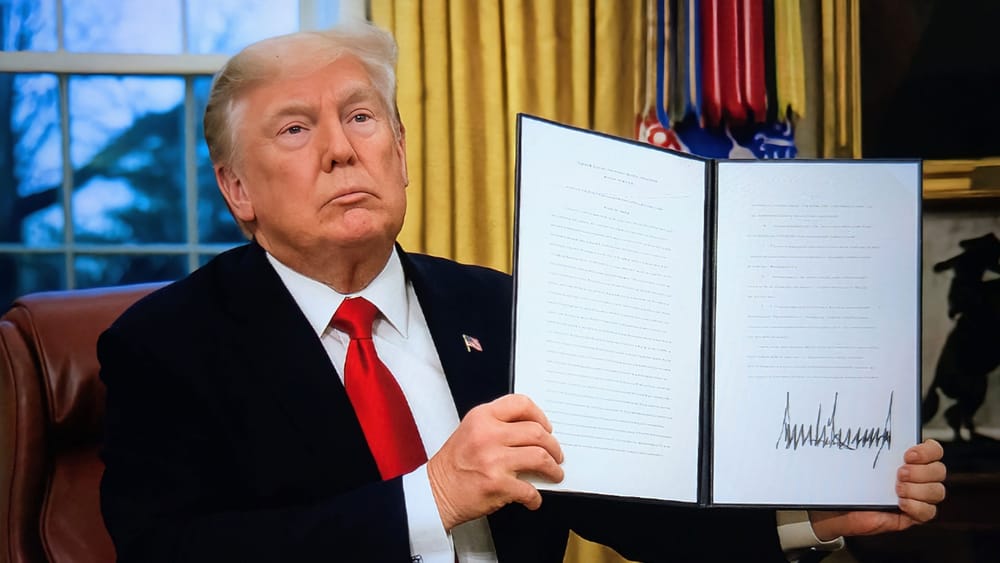

Nach der Unterzeichnung von JCPoA 2015 in Wien verfolgte die US-Regierung unter Donald Trump ab 2017 eine radikal andere Iran-Politik: Im Mai 2018 zogen sich die USA einseitig aus dem JCPoA zurück und verhängten erneut umfassende Sanktionen. Die Trump-Administration setzte auf eine Strategie des "maximalen Drucks", um den Iran wirtschaftlich und politisch zu isolieren. Das Ziel war, Teheran zu neuen, umfassenderen Verhandlungen zu zwingen. Der Iran reagierte mit einer schrittweisen Reduzierung seiner Verpflichtungen aus dem Abkommen und intensivierte sein Atomprogramm. 2025 griffen die USA unter Trump gemeinsam mit Israel iranische Atomanlagen direkt an und zerstörten mehrere Einrichtungen, darunter Fordo. Trump verkündete, das iranische Atomprogramm sei damit „vollständig ausgelöscht“ worden. Der Iran reagierte mit Drohungen und Raketenangriffen auf Israel.

Donald Trump brach den Angriff auf den Iran vorzeitig ab, nachdem die USA nach massiven Luftschlägen auf iranische Atomanlagen eine unmittelbare militärische Eskalation befürchteten und der Iran mit Vergeltungsangriffen reagierte.

Zusammengefasst: Trump stoppte die Angriffe, um eine weitere Eskalation zu verhindern, und setzte auf eine Waffenruhe, die jedoch keine dauerhafte Lösung des Konflikts brachte und die Spannungen im Nahen Osten hochhält.

Trumps Nahostpolitik war bisher geprägt von:

- Einseitiger Unterstützung Israels, etwa durch die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt und die Unterstützung der Annexion der Golanhöhen.

- Unkonventionellem, bilateralen Vorgehen, wie bei den Abraham-Abkommen, die ohne Einbeziehung der Palästinenser und multilateraler Foren zustande kamen.

- Rückzug aus multilateralen Abkommen (z.B. JCPoA mit Iran) und Reduzierung der US-Beteiligung an internationalen Missionen.

- Fokus auf kurzfristige Deals und Machtdemonstration („maximaler Druck“ auf Iran), statt auf langfristige Stabilisierung und Wiederaufbau.

Das alles scheint auf den ersten Blick verworren. Doch beim genaueren Hinschauen wird klar: Trumps Politik bereitet die Umsetzung des US Army Operating Concept „Win in a Complex World 2020–2040“ (TRADOC 525-3-1) vor. Dieses Konzept aus dem Jahr 2014 ist kein friedenspolitisches Dokument. Es zielt auf militärische Überlegenheit und die Fähigkeit der USA, in komplexen, multipolaren Konflikten – auch gegen gleichwertige Gegner wie China oder Russland – zu siegen. Es betont die Notwendigkeit, globale Machtprojektion zu sichern, militärische Innovationen voranzutreiben und in verschiedenen Regionen der Welt flexibel und durchsetzungsfähig zu bleiben. Trumps Nahostpolitik ist eng eingebunden in die strategische Neuausrichtung der US-Streitkräfte gemäß TRADOC 525-3-1:

Weg von regionalen Dauerengagements, hin zur Vorbereitung auf einen möglichen Großmachtkrieg – insbesondere gegen China. Die Politik zielte darauf ab, den Nahen Osten zu „stabilisieren“ oder zumindest zu befrieden, soweit es US-Interessen erlauben, um Ressourcen für den globalen Machtwettbewerb freizusetzen. Für diesen globalen Machtwettbewerb wird Israel unter Netanyahu missbraucht, wie schon ab 1918 durch die Briten. Die israelische wie die palästinensische Bevölkerung befinden sich in einer kaum vorstellbaren Leidspirale. Und das kann funktionieren!

Der israelische Friedens- und Versöhnungsfreunde Reuven Moskovitz hat 1967 das israelisch-palästinensische Friedensdorf „Neve Shalom“ mitgegründet. Hier leben die Menschen schon in der dritten Generation friedlich miteinander. Es scheint aber nicht gewollt zu sein.

Seit seiner Gründung befindet sich Israel fast ununterbrochen im Krieg mit einem oder mehreren seiner Nachbarn. Es hat diese Rolle erfüllt, weil die Israelis oft dachten: Wir müssen

- Saddam Hussein stürzen, dann wird in der Region Frieden herrschen,

- Bashar al-Assad stürzen, dann gibt es Frieden,

- die Iraner ausschalten,

- Hezbollah und Hamas zerschlagen.

- gegen den Jemen in den Krieg ziehen.

Seit Jahrzehnten provoziert Israel seine Nachbarn, einschließlich Ägypten, und schafft Vorwände für westliche Mächte, einzugreifen.

Das war für die westlichen Strategen das Rezept zur Aufrechterhaltung der Hegemonie über die Region. Niemand machte sich Sorgen um iranische Atomwaffen, genauso wie sich heute niemand um israelische Atomwaffen sorgt. Sie wollten einen Regimewechsel im Iran, um dort ein kooperatives Regime zu installieren. Nun hat Trump Israel zu Verhandlungen gezwungen, ohne einen Regimewechsel im Iran herbeizuführen.

Der Friedensfreund und Haaretz-Kolumnist Gideon Levy thematisiert seit 30 Jahren die israelische Besatzungspolitik. Lautstark kritisiert er vor allem das Vorgehen Israels im Gazastreifen sowie die Unterstützung der israelischen Militäroperationen. Er gibt denjenigen eine Stimme, die insgeheim gegen den Krieg sind, sich aber scheuen, diese Meinung offen zu äußern.

Am 4. März 2018 – einen Tag vor dem AIPAC-Gipfel von 2018 – hielt Levy eine vielbeachtete Rede, die heute wieder aktuell ist, wie er aktueller nicht sein könnte. Damals tobte ebenfalls ein Krieg Israels gegen die Hamas. Die Ursachen sind immer dieselben: Die jahrzehntelange und von dem gesamten Westen unterstützte Besatzung und die Rebellion dagegen. Gideon Levy erläutert den inneren Zustand der israelischen Gesellschaft und die inneren Beweggründe dazu: „Wir sind das auserwählte Volk, das über dem Recht der Außenwelt steht; wir sind die universalen Opfer, was uns das Recht gibt, uns aufzuführen, wie wir wollen; und Palästinenser sind keine Menschen wie wir, also werden wir sie entweder vertreiben oder austilgen oder beherrschen.“ (43)

Zusammenfassend stellte er dann fest:

„Noch nie zuvor haben Israel und die Vereinigten Staaten dieselben "Werte geteilt" wie in diesen Tagen. Der einzige Ort auf der Welt, an dem Donald Trump geliebt, bewundert, verehrt und geschätzt wird, ist Israel. Der einzige Ort, an dem Benjamin Netanjahu bewundert, verehrt und geliebt wird, sind die Vereinigten Staaten. Wenn das keine "gemeinsamen Werte" sind, was sind dann "gemeinsame Werte?“ (44)

Die Friedensarbeit von Levy erfuhr nicht nur vehemente Kritik, sondern auch Anerkennung:

- 1996 den Preis der Vereinigung für Menschenrechte in Israel

- 1997 den Preis der Israelischen Journalistenvereinigung

- 2001 den Leipziger Freiheitspreis

- 2008 den Journalistenpreis euro med

- 2012 den Preis für Frieden durch Medien

- 2015 zusammen mit dem palästinensischen Pastor Mitri Raheb

- den Olof-Palme-Preis für ihren Kampf gegen Besatzung und Gewalt

Nach unserem Auftreten am 25. Juli 2009 auf dem Friedensfestival vor dem Brandenburger Tor habe ich Reuven Moskovitz mein Manuskript „Deutsche und Juden vor 1939“ zugeschickt und ihn 2010 in Jerusalem besucht. Ich konnte ihn als Mitautor gewinnen, der mit seinem fundierten Vorwort und Nachwort dem Buch Tiefe gab. Er schrieb im Vorwort:

„Das vorliegende Buch beleuchtet die Facetten verschiedener historischer Epochen aus unterschiedlichen Blickwinkeln und lässt sich somit schwer in ein hergebrachtes Schema pressen. Es versucht wahrhaftig die relevanten Zeitströmungen einer gemeinsamen Geschichte verständlich zu machen. Einer Geschichte, die nicht nur die Diskriminierung der Juden, sondern parallel dazu auch die politischen Strömungen zur Unterdrückung anderer Minderheiten wie Katholiken und Sozialdemokraten aufzeigt. Insofern scheint mir das Manuskript eine unverwechselbare Stellung innerhalb der Literatur über die jüdische Geschichte in Deutschland einzunehmen“.

Reuven Moskovitz, der 2017 im Kreis seiner Familie in Jerusalem verstarb, war Zeit seines Lebens ein Friedensaktivist, der sich für einen gerechten Frieden zwischen Israel und Palästina einsetzte und in Deutschland wie Israel für einen offenen Dialog warb.

Der aus Rumänien stammende Holocoustüberlebende brachte sich zunächst in einem Kibbuz ein und erlebte als Pioniersoldat den Sechstagekrieg 1967. Tatenlos musste er zusehen, wie die israelische Armee die Einwohner aus drei palästinensischen Dörfern vertrieb, um dann das Dorf dem Erdboden gleichzumachen. Ein 13-jähriger Palästinenserjunge schenkte ihm seine Mundharmonika. Diese Mundharmonika wurde zu seinem Markenzeichen.

Moskovitz’ Vermächtnis ist das eines Brückenbauers, Mahners und Hoffnungsträgers für Versöhnung und Frieden – weit über Israel hinaus.

Heute ist es angesichts des blutigen Krieges in der Ukraine, den Bombenangriffen auf Israel und den Iran sowie der verbissenen Umsetzung des US-Strategiepapiers „Win in a Complex World 2020-2040“ wichtiger denn je, die Friedens- und Versöhnungspolitik fortsetzen.

1914 ist niemand „schlafgewandelt“, sondern es wurde auf vorbereiteten Wegen aufmarschiert, so wie heute dank PESCO-Abkommen Straßen und Brücken in Richtung Russland „ertüchtigt“ werden.

Der "Operationsplan Deutschland", Teil der US-Strategie, ist zeitlich an der Fertigstellung der Rail Baltica ausgerichtet. Sie war für 2025 vorgesehen. Durch Kostenexplosion und Spurbreitenwechsel kommt es zu Verzögerungen bis 2029 / 2030. Andere NATO-Projekte werden dagegen bis 2026 final fertiggestellt werden, z. Bsp. das größte und modernste Eisenbahn-Instandhaltungswerk in Cottbus mit Bahnanbindung an unsere NATO-Trasse nach Kiew.

Traurig muss der ehemalige Staatssekretär im Verteidigungsministerium und Vizepräsident des OSZE-Vollversammlung, Willy Wimmer, feststellen, dass bisher noch kein deutsches Establishment die Fremdsteuerung Deutschlands so willenlos hingenommen hat: „Wir sollen der Festlandsdegen von Nato-Entertainern werden, während sich London auf die nukleare Führungsrolle mittels der F35 in Europa vorbereitet. Die Posaunen von der Aufrüstung klingen in Deutschland schrill. Deutschland hatte nach Tauroggen (45) verinnerlicht, dass es in Europa nur dank Russland überleben konnte, und verlegte sich auf Wissenschaft und Technik, vom Handel ganz zu schweigen.“ (46) Laut Willy Wimmer sollte man in Berlin an die zivilisatorischen Leistungen des kaiserlichen Deutschlands und die Rechtstreue der deutschen Sozialdemokratie anknüpfen: „War es doch die New York Times, wie Wolfgang Effenberger nicht müde wird zu betonen, die Kaiser Wilhelm II geradezu hymnisch als Friedenskaiser pries. Das deutsche Volk will den Frieden, und den nicht durch Panzer, sondern als Raum für Leistung. Freiheit ist angesagt und nicht die Drohung mit dem Untergang.“ (47)

Anmerkungen und Quellen

Wolfgang Effenberger, Jahrgang 1946, erhielt als Pionierhauptmann bei der Bundeswehr tiefere Einblicke in das von den USA vorbereitete "atomare Gefechtsfeld" in Europa. Nach zwölfjähriger Dienstzeit studierte er in München Politikwissenschaft sowie Höheres Lehramt (Bauwesen/Mathematik) und unterrichtete bis 2000 an der Fachschule für Bautechnik. Seitdem publiziert er zur jüngeren deutschen Geschichte und zur US-Geopolitik. Zuletzt erschienen vom ihm „Schwarzbuch EU & NATO“ (2020) sowie "Die unterschätzte Macht" (2022)

1) Siehe Wolfgang Effenberger: Europas Verhängnis 14/18, Teil 1 Die Herren des Geldes greifen zur Weltmacht Teil 2 Kritische angloamerikanische Stimmen zur Geschichte des Ersten Weltkriegs und Teil 3 Revolution Rätewirren und Versailles.

2) Wolfgang Effenberber/ Reuven Moskovitz: Deutsche und Juden vor 19139, Ingelheim 2013, S. 33

3) Ebda., S. 34

4) Ebda.

5) Allgemeine Zeitung des Judentums, 77. Jahrgang, Nr. 24 vom 20. Juni 1913, S. 296

6) Effenberger/Moskovitz 2013, S. 209

7) Diese Zahl basiert auf der Volkszählung von 1910 und berücksichtigt, dass frühere Schätzungen (wie 615.000) zu hoch angesetzt waren. Die jüdische Bevölkerung machte damit etwa 0,9% der Gesamtbevölkerung des Deutschen Reiches aus.

8) https://www.dhm.de/lemo/kapitel/erster-weltkrieg/innenpolitik/judenzaehlung-1916; https://www.spiegel.de/geschichte/juedische-soldaten-im-ersten-weltkrieg-a-975473.html

9) https://www.dhm.de/lemo/kapitel/erster-weltkrieg/innenpolitik/juedische-soldaten

10) https://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/2017_4_1_lieb.pdf; https://www.focus.de/wissen/experts/brenner/serie-die-deutschen-juden-im-ersten-weltkrieg-hoffnung-auf-integration-im-jahr-1914_id_3640607.html

13) https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Juden

14) https://ghdi.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=1849&language=german

15) https://www.welt.de/welt_print/wissen/article10038945/Die-erste-deutsche-Revolution.html

16) https://www.lpb-bw.de/erster-weltkrieg-zusammenfassung

17) https://geopoliticalfutures.com/the-thucydides-trap-and-the-rise-and-fall-of-great-powers/; https://www.wirtschaftsdienst.eu/inhalt/jahr/2023/heft/3/beitrag/chinas-und-amerikas-geooekonomische-rivalitaet-gibt-es-die-gefahr-einer-thukydides-falle.html

18) Bernhard von Bülow, Reichstagsrede vom 6. Dezember 1897 (Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstags, 9. Legislaturperiode, 2. Session 1897/98, Bd. 1, S. 19).

19) https://ethik-und-anthropologie.de/2023/12/31/herfried-muenkler/; https://www.schaffermahlzeit.de/media/1192/rede-matthias-claussen-generalversammlung-am-05022019docx.pdf

20) Ebda.

21) https://geopoliticalfutures.com/the-thucydides-trap-and-the-rise-and-fall-of-great-powers/

22) https://www.voltairenet.org/article222464.html

23) Ebda.

24) https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/periodical/titleinfo/3116602

26) https://www.woz.ch/1425/aufteilung-des-nahen-ostens/ein-fatales-geheimabkommen

27) Ebda.

28) Im April 1918 schloss sich das 38. Bataillon der Royal Fusiliers mit dem 39. Bataillon zusammen, das überwiegend aus amerikanischen Freiwilligen bestand. Im Juni 1918 wurde das 38. Bataillon nach Palästina entsandt, wo die Jüdische Legion an den Kämpfen zur Befreiung Palästinas von der osmanischen Herrschaft teilnahm.

29) https://israeled.org/die-balfour-deklaration/

31) https://www.dw.com/de/100-jahre-balfour-deklaration-fragen-und-antworten/a-41208430

32) https://www.lpb-bw.de/geschichte-palaestinas

33) Diese Gruppe jüdischer Intellektueller und Akademiker setzte sich für einen binationalen Staat ein und lehnte die Vorstellung eines ausschließlich jüdischen Staates ab. Sie befürchteten, dass die britische Mandatspolitik die Juden als Instrument imperialer Interessen missbrauchen könnte.

35) https://www.deutschlandfunkkultur.de/die-balfour-deklaration-von-1917-wer-hat-wem-was-versprochen-100.html; https://www.lpb-bw.de/geschichte-palaestinas

36) Effenberger/Moskovitz 2013, S. 250

37) Ebda.

38) https://www.voltairenet.org/article222464.html

39) Die nach Aussage von Thierry Messan vom französischen Präsidenten Valéry Giscard d’Estaing und Premierminister Jacques Chirac geliefert wurde

40) www.geschichte-in-5.de/index.php/12-nordamerika/71-die-iran-contra-affaere, Die ersten Lieferungen von Panzer- und Flugabwehrraketen (TOW- und HAWK-Systeme) an den Iran liefen über Israel, das als Vermittler und Logistikpartner fungierte. Israelische Stellen arbeiteten dabei eng mit US-amerikanischen Akteuren zusammen, um die Operationen zu verschleiern und die US-Politik zu umgehen, die direkte Waffenlieferungen an den Iran untersagte

41) https://www.voltairenet.org/article222464.html

42)Ebda.

43) Gideon Levy: Der zionistische Tango: ein Schritt nach links, ein Schritt nach rechts

44) Ebda.

45) Die Konvention von Tauroggen wurde am 30. Dezember 1812 vom preußischen General Yorck von Wartenburg und dem russischen General Diebitsch geschlossen, in der Yorck eigenmächtig die Neutralität des preußischen Korps gegenüber den Russen erklärte, obwohl Preußen offiziell mit Napoleon verbündet war.

Dieser Schritt, leitete den Beginn der Befreiungskriege gegen Napoleon ein. Yorcks handlung wurde zunächst als Hochverrat betrachtet, erwies sich aber rückblickend als Wendepunkt im Kampf gegen die französische Vorherrschaft in Europa

46) Mail von Willy Wimmer vom 29. Juni 2025

47) Ebda.

+++

Dank an den Autor für das Recht zur Veröffentlichung des Beitrags.

+++

Bildquelle: serazetdinov / shutterstock

+++

Ihnen gefällt unser Programm? Machen wir uns gemeinsam im Rahmen einer "digitalen finanziellen Selbstverteidigung" unabhängig vom Bankensystem und unterstützen Sie uns bitte mit der:

Spenden-Kryptowährung „Nackte Mark“: https://apolut.net/unterstuetzen/#nacktemark

oder mit

Bitcoin: https://apolut.net/unterstuetzen#bitcoin

Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie hier: https://apolut.net/unterstuetzen/

+++

Bitte empfehlen Sie uns weiter und teilen Sie gerne unsere Inhalte in den Sozialen Medien. Sie haben hiermit unser Einverständnis, unsere Beiträge in Ihren eigenen Kanälen auf Social-Media- und Video-Plattformen zu teilen bzw. hochzuladen und zu veröffentlichen.

+++

Abonnieren Sie jetzt den apolut-Newsletter: https://apolut.net/newsletter/

+++

Unterstützung für apolut kann auch als Kleidung getragen werden! Hier der Link zu unserem Fan-Shop: https://harlekinshop.com/pages/apolut